«Баронесса Лили»

Л. ПОЛЯКОВА

Московский театр оперетты показал премьеру «Баронессы Лили» венгерского композитора Йене Хуски. Это — настоящий опереточный спектакль, привлекающий непосредственностью и живостью действия, изяществом исполнения — без потуг на ложное глубокомыслие.

Современник Легара и Кальмана, творчески близкий им, ныне здравствующий маститый композитор Иене Хуска написал «Баронессу Лили» в 1919 г., и с тех пор это произведение прочно утвердилось в репертуаре Будапештского театра.

Музыка оперетты отличается определенностью национального венгерского колорита, мелодичностью, изяществом танцевальных ритмов. Чувствуется, что автор ее хорошо усвоил сильные стороны так называемого неовенского стиля. Музыка эта передает отчетливые, хотя и не очень индивидуализированные характеристики, верно обрисовывает ситуации, а главное — создает атмосферу непринужденности, искренности и легкости, столь необходимую оперетте. Пусть многие из этих мелодий напоминают знакомые напевы Легара и Кальмана, — мы имеем дело здесь с единым творческим направлением, а не с подражанием. И жизнеспособность оперетты, почти сорок лет не сходящей со сцены, несомненно, подтверждает это.

К постановке «Баронессы Лили» в Москве были привлечены венгерские мастера — режиссер-постановщик Миклош Синетар, художники Золтан Фюлепп (декорации) и Тивадар Мари (костюмы), балетмейстер Агнеш Робоз. Вместе с дирижером Е. Синицыным и сильной группой актеров им удалось создать веселый и оригинальный спектакль, радующий органичностью сочетания живой мысли и бьющего через край чувства, выразительностью характеристик и меткостью жанровых приемов. А главное — над всем происходящим в спектакле господствует тонкий и умный юмор.

Традиционный неовенский сюжет разыгрывается здесь как живая увлекательная игра; условность опереточного жанра не нуждается в «оправдании»: ее жанровая специфика смело и независимо заявляет о себе с самого начала. Вот первый выход Лили, ее отца, барона Маломсеги и жениха Фреди. Они впервые приехали в графское имение, купленное новоявленным бароном-торгашом. Можно с ручательством сказать, что «традиционная» режиссура постаралась бы показать их утомленными с дороги, в сопровождении лакеев с вещами: выход сопровождался бы рядом бытовых деталей, призванных придать всему максимальное правдоподобие, и, наконец, переходя к лирически-мечтательному или жизнерадостно-плясовому настронию, кто-то из них запел бы (переход по принципу: «А помнишь ли ту песню?»). В новом спектакле ничего подобного нет.

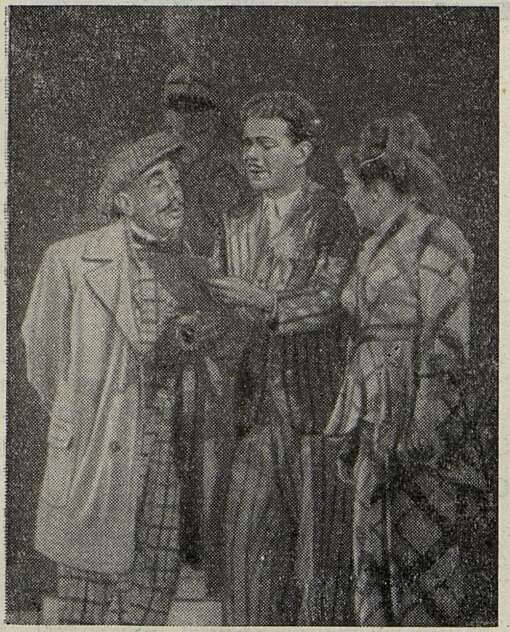

В глубине сцены, под аркой, за которой виднеется развесистое дерево, появляются,

Барон — В. Алчевский

Фреди — В. Шишкин

Баронесса Лили — Н. Куралесина

держась под руки, трое упомянутых персонажей (Лили — в центре), веселые и смеющиеся. Они бегом направляются на авансцену и начинают свой бойкий жанровый терцет, в котором сразу намечаются характеры независимой фантазерки Лили, ее самодовольного отца и пустого самовлюбленного Фреди. Никак не «мотивируется» и выход двух старых дев, племянниц умершего графа, с дуэтом «Мы — бедные сиротки», рисующим их лицемерное ханжество. И это вполне согласуется с условно-шуточной атмосферой опереточного представления.

Удачно преодолеваются в спектакле элементы мелодраматизма, содержащиеся в отдельных традиционных ситуациях финала второго акта (любовное объяснение героев и непосредственно вслед за ним — разрыв под влиянием клеветы и недоразумений). При этом обыгрывается смешная находка режиссера и художника — появление допотопного автомобиля, который относится к нашей «Волге», как паровоз Стефенсона к современному скоростному локомотиву.

В патетический момент, когда оскорбленная Лили на зло любимому Ласло перед всеми объявляет себя невестой Фреди, на втором плане появляется Кларисса в оглушительно «стреляющем» автомобиле. Этот забавный трюк оказывает свое действие: накалившиеся опереточные страсти обращаются в глазах публики игрой, веселой шуткой. Той же цели достигает режиссер и в комичной танцевальной концовке любовного дуэта Фреди и Клариссы (второй акт).

Кстати, разнообразие концовок и варианты их, повторяющие лучшие традиции венгерской оперетты, очень оживляют спектакль.

Правда, в заключительном третьем акте комедийная острота спектакля ослабляется. В этом повинны и чересчур шаблонная, слишком легкая и прямолинейная развязка интриги, и довольно ординарное сценическое решение. Быть может, поэтому и актеры переходят здесь на свои привычные амплуа, утрачивая те живые индивидуальные черточки, которые были намечены в предыдущих сценах. И все же достоинства спектакля оказываются значительно сильнее его недостатков.

Талантливая работа режиссера, естественно, помогла актерам показать себя с наилучшей стороны. С изяществом и непринужденностью играет В. Шишкин глупого и пустого аристократа Фреди. Он изумительно легок в танце, блестяще держится на сцене, музыкально поет, создавая ярко очерченный комедийный характер.

Новыми гранями заблистало в этом спектакле и симпатичное дарование Т. Шмыги (баронесса Лили). Это не шаблонный «голубой» лирический персонаж, а живая, бойкая, несколько своенравная героиня, способная на большое чувство, которое побеждает сословные предрассудки. Это настоящий живой человеческий образ. Очень хорошо солирует Т. Шмыга в дивертисментной сцене «Охота».

Как всегда, острый комедийный рисунок роли создает В. Алчевский (барон Маломсеги). Более ординарны в своей «опереточной» красивости Н. Рубан (Ласло) и Т. Санина (Кларисса), да и вокальное исполнение этих партий оставляет желать лучшего. Но в целом они довольно убедительно входят в общий исполнительский ансамбль.

Мало убедительными показались О. Власова (Агата) и В. Юнаковская (Кристина) в партиях старых дев, обольщающих

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Приветствие ЦК КПСС Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков 7

- Человек в искусстве 9

- О музыке В. Шебалина 17

- Московская консерватория в 20-е годы 24

- Тема юности 29

- Симфония Э. Оганесяна 35

- Хоры Л. Солина и А. Флярковского 37

- Начало пути 41

- Эстетика Бородина 44

- Заметки о Первом струнном квартете 56

- Заметки и публикации: Неизданный квинтет — Квинтет Ф. Листу от авторов «Парафраз» 64

- «Верховино, мати моя» 71

- Венгерская опера в Москве 77

- «Зеленая мельница» 84

- «Баронесса Лили» 89

- Музыка в новых кинофильмах 92

- В плену дурного вкуса 93

- «Джанни Скикки» по телевидению 95

- Новые пластинки 98

- Мысли артиста 99

- Л. Собинов в первые годы революции 102

- Пабло Сарасате 109

- Михаил Вайман 111

- Из концертных залов 114

- На Дальнем Востоке 123

- На верном пути 125

- Перед Декадой казахского искусства 129

- Воспитывать музыкальные вкусы 131

- О додекафонном методе композиции 133

- Песня, которая не прозвучала 140

- Из путевых заметок 144

- На Брюссельской выставке 147

- Сезон в Стокгольме — Письмо из Лондона — По страницам музыкальных журналов 151

- Краткие сообщения 156

- «Зарубежная музыка XIX века» 157

- Страницы истории украинской музыки 160

- Нотографические заметки 162

- Вы просите песен... 165

- Хроника 168