лидную материальную базу, снабжают совершенной техникой, точнейшими современными приборами. Если же дозволено будет сравнить состояние материальной базы симфонических оркестров с технической оснащенностью сельского хозяйства, то придется признать, что зачастую мы управляемся в своей области допотопным цепом и сохой.

Одним из наиболее интересных явлений нашей театральной и концертной жизни являются все более и более широкие обменные гастроли периферийных коллективов. Конечно, нет возможности выступить в столице всем местным симфоническим коллективам. Но обменные гастроли между крупными республиканскими и областными центрами могли бы практиковаться чаще. Почему бы не поехать, скажем, Кишиневскому оркестру в Воронеж, а Новосибирскому в Минск и т. д.? Гастрольные поездки Киевского, Ереванского, Ташкентского, Свердловского, Горьковского симфонических оркестров по городам Советского Союза оживили их работу и в большой мере способствовали их творческому росту. Филармонии Москвы и Ленинграда не могут предоставить выступления многим периферийным дирижерам. Вместе с тем нельзя допускать, чтобы художественные руководители оркестров неизменно общались только со своими творческими коллективами. За сорок лет деятельности я убедился, что именно гастрольные поездки дали мне много ценного исполнительского опыта.

Иные директора филармоний имеют прицел лишь на несколько зарекомендовавших себя и получивших признание дирижеров. А ведь эти, ныне прославленные музыканты тоже когда-то начинали свой артистический путь; если бы им в ту пору не доверили хороших оркестров и не дали возможности выступать с серьезными, сложными программами, они, вероятно, не смогли бы стать настоящими мастерами. Среди молодого поколения дирижеров достаточно напомнить имена Г. Рождественского, Е. Светланова, В. Дубровского, А. Жюрайтиса и других, которые за короткий срок так ярко проявили себя еще и потому, что получили возможность дирижировать как в столичных городах, так и в гастрольных поездках.

В наших консерваториях имеется аспирантура для дирижеров; это преимущественно подготовка педагогических кадров. Но о каком преподавании может быть речь, если молодой, только что окончивший консерваторию дирижер еще совсем не знает жизни, мало работал с оркестрами. Правильнее было бы принимать в аспирантуру дирижеров после нескольких лет профессиональной работы. При этом надо не терять их из виду, помогать им в работе, устраивать их творческие отчеты в Москве.

Необходимо предоставить возможность периферийным дирижерам приезжать в столичные города для ознакомления с работой лучших коллективов, посещения концертов, изучения новых партитур, консультации со старшими коллегами. В свою очередь крупнейшие дирижеры страны должны чаще выступать в гастрольных концертах; это способствовало бы росту периферийных оркестров.

Не всегда работники органов Министерства культуры на местах отдают себе отчет в важности и насущной необходимости дальнейшего развития музыкальной жизни страны. Порой руководствуясь личными невысокими художественными вкусами, они не уделяют должного внимания пропаганде симфонической музыки, тем самым обедняя, суживая наше искусство, лишая его возможности «петь во весь голос».

Круг вопросов, связанных с условиями творческого роста симфонических коллективов, велик и разнообразен. Необходимо решить эти важные вопросы в государственном масштабе.

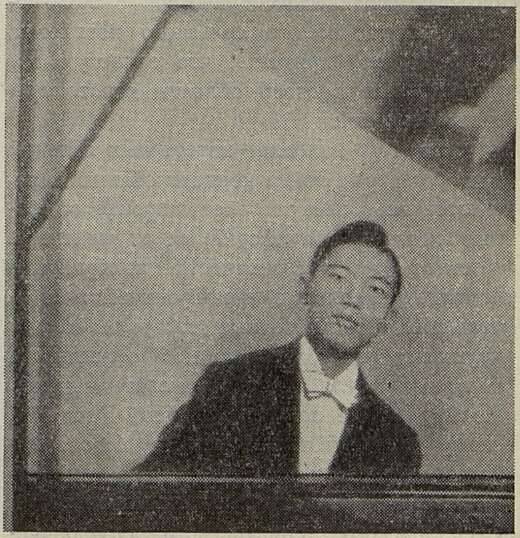

Мой сын Фу Цун

ФУ ЛЭЙ

С тех пор, как мой сын Фу Цун в 1955 году получил третью премию на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, заинтересованные люди дома и за границей спрашивали себя: как случилось, что молодой китайский пианист смог так полно и верно интерпретировать западную музыку, да к тому же Шопена, чьи сочинения столь тонки, неуловимо изящны и столь трудны для истинно хорошего исполнения. Что касается меня, то я твердо верю — всем, чего достиг Цун, он обязан главным образом ярко выраженному китайскому воспитанию, которое он получил в детстве. Подобное утверждение может показаться довольно парадоксальным — попытаюсь разъяснить.

Фу Цун — мой старший сын — родился в 1934 году. Когда ему было три или четыре года и голова его едва доставала до моего стола, он становился на маленькую табуретку и внимательно слушал западную классическую музыку — Баха, Бетховена, Вагнера, Дебюсси, которая передавалась по радио или проигрывалась на граммофоне. Мне казалось, что такую любовь к музыке стоило лелеять вне зависимости от того, кем бы он мог стать в будущем.

И когда Фу Цуну еще не было восьми лет, он начал учиться играть на фортепьяно. Ему выпало счастье в течение трех лет заниматься у Марио Пачи, основателя и дирижера Шанхайского муниципального симфонического оркестра (предшественника нынешнего Шанхайского симфонического оркестра). Известный в Шанхае, как «пламенный итальянец», Пачи учился у Сгамбати, ученика Листа. Он воспитал нескольких из лучших пианистов и певцов современного Китая. Умер Пачи в 1946 году. Потом у Цуна было несколько преподавателей, и ни один не занимался с ним продолжительное время. Все считали его недисциплинированным, трудным учеником — мальчик такого возраста не мог легко выдержать долгие часы занятий. Но любовь Цуна к музыке была так велика, что самым строгим наказанием за лень было запереть рояль и запретить ему играть. Он смотрел на инструмент и «выплакивал свои глаза».

Китайский пианист

Фу Цун

Домашнее воспитание

Отсутствие у Цуна прилежания и отсутствие хороших учителей привели меня к мысли, что для него важно получить хорошее систематическое образование. Когда мальчику было девять лет, я взял его из начальной школы и пригласил репетиторов, чтобы учить его китайскому и английскому языкам, математике и другим предметам. Я сам занимался с ним китайской классикой и пытался привить ему лучшее из нашей традиционной культуры. Я хотел, чтобы мой сын был прежде всего хорошим

_________

Фу Лэй — известный литературный и художественный критик, член Союза китайских писателей. Настоящая статья напечатана в китайском журнале «China Reconstructs».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Воспитание композиторской молодежи 5

- Встречи с литовской музыкой 10

- Есенинский цикл Г. Свиридова 17

- К 70-летию Анатолия Александрова 22

- Праздник скрипичного искусства 27

- Говорят члены жюри 32

- Итоги Международного конкурса пианистов 38

- В поисках героической темы 39

- О нашем современнике 47

- Югославский цикл С. Фейнберга 51

- Что должно дать хоровое общество 56

- О подготовке хоровых дирижеров 60

- Вокальная лирика Брамса 64

- Скрябин и русский симфонизм 75

- Из прошлого советской песни 84

- «Спартак» на сцене Большого театра 90

- Новое рождение «Михася Подгорного» 98

- Заметки о периферийных оркестрах 101

- Мой сын Фу Цун 104

- Из концертных залов 107

- Обязанности и права Киевской филармонии 121

- Из Керчи в Вологду 125

- В уральском городе 127

- Письмо из Новосибирска 129

- Благородный почин английских музыкантов 131

- Музыка без публики 133

- Английские впечатления 139

- Композиторы нового Китая 145

- Письмо из Парижа 154

- Американская книга о Рахманинове 156

- Критические статьи Р. Шумана 159

- Хоровое пение в русской школе 162

- Нотографические заметки 163

- Хроника 168