в первой части Сонаты си бемоль минор или в фа-минорной Балладе, в интерпретации Нейгауза не найти романтической «безысходности», неразрешимости конфликтов.

Вот почему именно в «ультра-романтическом» Шопене так явственно дает себя чувствовать присущая Нейгаузу организованность творческого мышления. Все ясно и отчетливо в ми-минорном Концерте: форма определенна — никаких «зыбкостей», структурные грани выявлены с возможной рельефностью, а звучания — при всем их разнообразии — нигде не вуалируются. Пианист играет Концерт в едином, строго выдерживаемом темпе. Каждое ritenuto немедленно возмещается последующими ускорениями. Даже группетто исполняются точно в темпе — ни намека на чувствительность. Пассажи струятся спокойно, без нервической поспешности, — не виртуозная бутафория, а быстрые, чисто шопеновские мелодии. Динамические взлеты несут на себе печать интеллектуализма, но никак не физиологической чувственности. В первой части преобладает по-шопеновски «душистая» поэтичность. Во второй — стихия мудрого элегического размышления. В финале темп не слишком скорый, а легкие акценты подчеркивают танцевальную грацию музыки, ее народный характер.

На первый взгляд, такая трактовка должна была бы возникнуть скорее у пианиста «классического толка» (интересно, что есть многие черты, по внешности роднящие нейгаузовскую интерпретацию с тем, как играет этот Концерт Иосиф Гофман). Однако это лишь на первый взгляд. И в Концерте ми минор — Шопен у Нейгауза эмоционально очень напряженный, Шопен больших страстей и «широкого жеста». Гармоничная уравновешенность формы и здесь (как и во многих других произведениях Шопена) вовсе не противоречит романтичности нейгаузовского пианизма. Именно потому, что интеллект и чувство не соседствуют в душевном мире артиста, но составляют две стороны единого начала, — в игре его нет ничего преувеличенного, что могло бы шокировать своей несдержанностью. Именно потому «бурная» игра Нейгауза неизменно отмечена благородством и безупречным вкусом, вызывает у слушателей не только восторг, но и будит ответную мысль.

Последнее обстоятельство связано с еще одной, крайне важной чертой Нейгауза. Его артистизм принадлежит к типу «убеждающих». Речь идет не только о внутренней логичности, строгом соответствии авторскому замыслу. Не ограничиваясь этим, Нейгауз горячо, настойчиво, подобно оратору, стремится убедить своего слушателя. Мы помним, как играл свои произведения Прокофьев — напористо, остро, «колюче». Нейгауз исполняет его музыку (например, «Мимолетности») гораздо мягче, подчеркивая присущую ей романтичность, сказочность. Но когда слушаешь Нейгауза, кажется, что эту музыку иначе играть нельзя. Убеждающая сила игры Нейгауза такова, что и в момент исполнения им скрябинских пьес невольно думаешь: вот так, непременно так должен был играть сам Скрябин!

Сорок три года минуло с того дня, когда Нейгауз сыграл свою дипломную программу. С тех пор он навсегда вошел в большую историю русского пианизма. За эти десятилетия он дал тысячи концертов, включившие едва ли не все, что существует в пианистическом репертуаре. Он создал свою педагогическую школу, из которой вышли и С. Рихтер, и Э. Гилельс, и Я. Зак, и многие другие выдающиеся артисты наших дней. Он прошел большой, содержательный путь и достиг своего семидесятилетия. И все-таки это долгое время словно не наложило на него своей печати. В существе своей артистической натуры он остался таким, каким был в молодые годы — пламенным и бурным, исполненным умного вдохновения, всегда устремленным вперед!..

Мысли о музыке

Г. НЕЙГАУЗ

...Одно из самых увлекательных занятий для меня как человека, размышляющего об искусстве, и педагога является исследование и анализ законов материалистической диалектики, воплощенных в самой музыке, а также в ее исполнении столь же определенно и ясно, как они воплощены в жизни, в действительности. Как интересно и поучительно проследить законы борьбы противоречий, проследить, как теза и антитеза приводят к синтезу в искусстве — точно, как в жизни!

Таким обсуждениям мы в классе посвящаем иногда много времени. Пианист, знающий и чувствующий эти законы, всегда сыграет лучше, одухотвореннее, логичнее, выразительнее, чем пианист, которому они недоступны и неизвестны. Это — слишком большой вопрос, достойный специального исследования и описания. Но, чтобы направить мысль читателя, приведу один маленький пример из моей практики, который может кое-что объяснить.

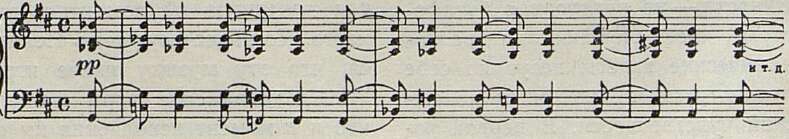

Многие ученики проходили в моем классе Седьмую Сонату (соч. 10, № 3, ре мажор) Бетховена. Почти не было случая, чтобы я сразу удовлетворился исполнением следующего места перед концом последней части:

Прим. 1

[AlIegro]

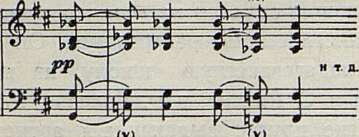

Одни ученики слишком твердо подчеркивали сильную часть каждого полутакта, отдавая предпочтение смене гармонии, происходящей именно на сильной части такта:

Прим. 2

(А) (А)

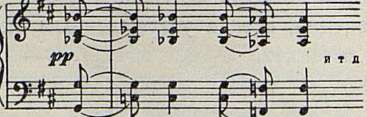

Другие же, очевидно в рассуждении, что синкопа всегда требует известного акцента, играли следующим образом, придавая прелестному синкопированному ритму характер кэк-уока:

Прим. 3

(А) (А) (А) (А)

(V) (V) (V) (V)

Для каждого, имеющего уши, ясно, что и то и другое исполнение грубо и неверно. Ученику можно помочь, если ему разъяснить, что в данном небольшом чудесном отрывке из Сонаты происходит совершенно очевидная борьба противоречий. С одной стороны, требует к себе внимания смена гармонии плюс сильная доля такта; с другой стороны, синкопа, во всех случаях жизни требующая известного акцента, тоже «тянет к себе». Эти две противоречивые детали музыкальной фразы можно охарактеризовать, как тезу и антитезу. Но вся фраза в целом есть синтез. Мы, музыканты, склонны заменить слово синтез словом гармония. Ясно, что для достижения гармонии в исполнении данного места нужно «сбалансировать» акценты на сильных долях такта и на синкопах — получится исполнение верное и красивое. Это очень легко показать на фортепьяно и очень скучно так детально описывать...

Примеров такой работы с учениками с призывами к пониманию и эстетическому выражению законов диалектики я мог бы привести тысячи и тысячи, но думаю, что и этого маленького примера достаточно. Нечего и говорить, что диалектическое мышление особенно помогает (тому, кому это «не дано свыше») в овладении большими циклическими формами, в убедительном, живом развертывании музыкального процесса, в передаче целостного композиторского замысла.

_________

Фрагменты заключительной главы из книги «Об искусстве фортепьянной игры», выходящей в Музгизе.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Насущные задачи Союза композиторов 5

- Опера и современность 10

- Заметки о грузинской музыке 22

- Поволжье, Урал, Сибирь 30

- О великом вожде 38

- «Поэма о Ленине» 41

- Симфония А. Арутюняна 43

- Из путевых впечатлений 47

- Несколько замечаний о политональной гармонии 51

- К вопросу о политональности 55

- О Рахманинове 58

- Революционные песни Молдавии 70

- «Город юности» 75

- «Диларам» М. Ашрафи 80

- Опера о Денисе Давыдове 84

- Федор Шаляпин 89

- К 70-летию Генриха Нейгауза 103

- Мысли о музыке 106

- Международный конкурс имени П. И. Чайковского 110

- 20. И. Я. Музыкальные конкурсы 110

- Из концертных залов 112

- Музыкальные будни Рязани 126

- В Горьком 128

- В Латвийской филармонии 129

- В оперных театрах Демократической Германии 131

- В Чехословакии 143

- Карл Орфф и его «Carmina Burana» 147

- Продолжаем спор с польским коллегой 153

- Краткие сообщения 157

- Монография о Прокофьеве 159

- Новое издание балакиревского сборника 161

- «Про Миколу Лисенка» 164

- Нотографические заметки 165

- Хроника 167