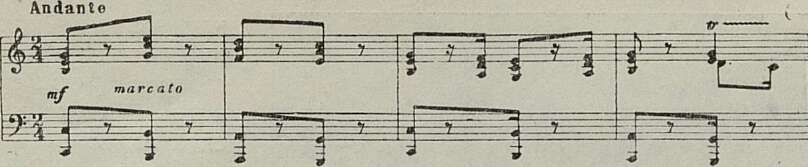

Помимо главных тем, развитие которых рисует основные этапы трагедии, партитура А. Мачавариани содержит немало яркого и в многочисленных эпизодах «второго плана».

Народно-танцевальные сцены (дивертисмент второго акта) на Кипре ярко темпераментны и увлекательны. В танцах киприотов и мавров вполне уместен ориентальный колорит. Томная, с экзотическим налетом, тема Бьянки, солирующей в массовых эпизодах на площади, впоследствии широко использована в третьем акте (пирушка у Кассио). Вихрем проносится огненная тарантелла.

Тема Отелло-полководца решена в несколько необычном плане, но по-своему убедительно. Поскольку речь идет о войне с турками, композитор дает стилизацию «турецкой» музыки (кроме батальной сцены, отмечу колоритнейший «Турецкий марш», являющийся антрактом ко второму действию, а также некоторые эпизоды в сенате и в начале сцены на Кипре — буря, прибытие Отелло, пленные турки).

Особый «пласт» в музыке балета составляют эпизоды, воспроизводящие атмосферу старины. Композитор создает ряд выразительных, со вкусом стилизованных картин, рисующих быт эпохи Возрождения: это темы, связанные с сенатом и посланцами дожа, музыка прихода и ухода гостей, танца трех девушек, офицерской попойки во втором акте, вальсообразный танец подруг Дездемоны — в начале третьего. Но и эта, казалось бы, самостоятельная музыкальная сфера к концу балета включается в музыкальное развитие трагедии. Речь идет о великолепной находке композитора — придворном танце, открывающем четвертый акт. Интонационно выросший из темы Яго, этот танец пронизан сумеречно-тревожным предчувствием надвигающейся катастрофы. В его монотонной поступи, сдержанно-скорбных интонациях есть что-то по-баховски горестное и суровое, хотя и замкнутое в железные тиски придворного этикета. Отсюда уже — один шаг до трагической развязки.

Можно было бы остановиться специально на гармоническом языке, приемах симфонического развития и оркестровки в музыке нового балета, на связи ее с плодотворными традициями балетного творчества С. Прокофьева. Но, думается, в пределах журнальной статьи — достаточно ужо. сказанного. Главное, что непрерывно ощущается в партитуре балета, — энергично пульсирующий, целеустремленный «ток» музыки, стремительное симфоническое нагнетание, порождающее жизнь музыкальных образов в напряженном движении трагедийного сюжета. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой шекспировской темы в плане лирической трагедии, но таково раскрытие ее музыкой, и это раскрытие вполне убеждает.

*

Грузинский драматический театр в свое время дал одно из своеобразнейших на советской сцене толкований трагедии о венецианском мавре. Постановку «Отелло» в театре имени Руставели критика отмечала.

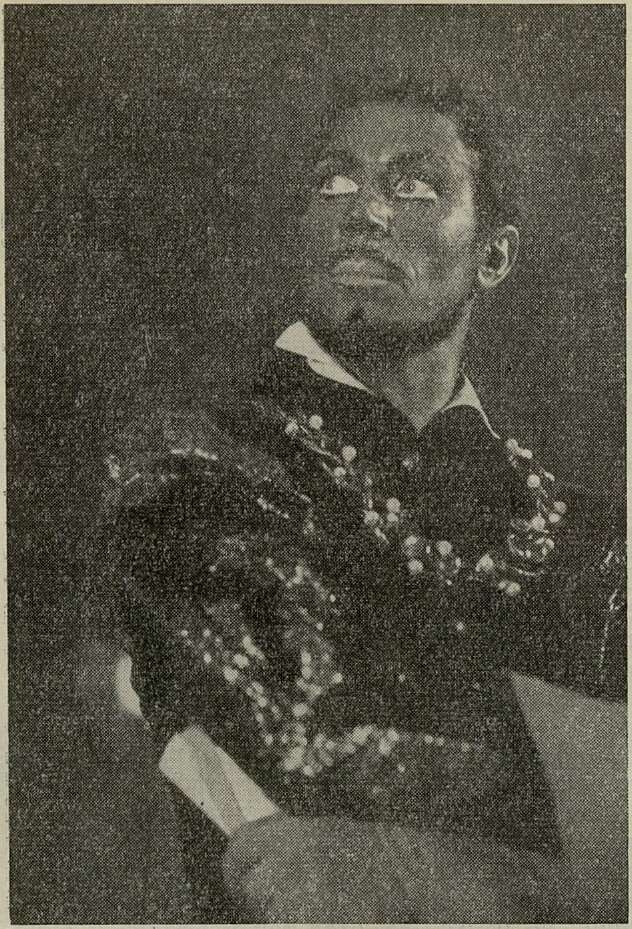

Отелло — В. Чабукиани

как «самый яркий за всю историю советского театра современный шекспировский спектакль»1.

Образы Отелло и Яго, созданные А. Хоравой и А. Васадзе, вероятно, возникали перед глазами Вахтанга Чабукиани, когда он работал над партией Отелло и над хореографической композицией балета. Поэтому естественны некоторые параллели с драматическим спектаклем театра имени Руставели — как по линии общего режиссерского замысла (попытка противопоставить свободную личность Отелло — реакционному сенату), так и в отношении отдельных мизансцен.

И все же задача, стоявшая перед постановщиком балета, была настолько необычной и новаторской, в решении ее он шел настолько самостоятельным путем, что другие режиссерские работы могли только дать толчок его собственной мысли.

Сочетание танца — прежде всего танца, а не пантомимы! — с огромной выразительностью каждой ситуации, с необычайной отчетливостью в передаче драматических положений — вот что составляет содержание хореографической композиции спектакля. Великолепно находит, например, В. Чабукиани концовки всех сцен, начиная со второго акта, когда наиболее активным носителем действия становится Яго. Так, во втором акте — на опустевшей сцене остается лишь коленопреклоненный разжалованный Кассио, а над ним зловеще улыбающийся Яго, скрестивший руки на груди. В первой картине третьего акта — финальная поза Яго с протянутой рукой, в которой он держит только что добытый платок Дездемоны; вторая картина того же акта кончается мизансценой — Кассио с удивлением разглядывает подброшенный ему платок. Наконец, заключительная сцена третьего акта... Но она требует более подробного пересказа.

Клевета, мнимые улики, подстроенные Яго, мучительно терзают душу Отелло, но он еще борется с этим наваждением. Медленно идет он

_________

1 «Шекспировский сборник», 1947, изд. ВТО, Москва, статья Г. Бояджиева «Борьба миров», стр. 43.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Опера и современность 5

- «Тропою грома» 14

- Балет о венецианском мавре 24

- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35

- На пути освоения героической темы 42

- Сергей Прокофьев 50

- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58

- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60

- Встречи с Прокофьевым 67

- Из архива композитора 73

- О перспективах народного творчества в СССР 79

- Героический балет 87

- На спектаклях опереточных театров 93

- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97

- Дирижер и певец 100

- Мария Гринберг 107

- Конкурс скрипачей в Познани 109

- О некоторых вопросах музыкального образования 111

- Заметки о чтении с листа 114

- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117

- Перед грузинской декадой 125

- В Малом зале Ленинградской филармонии 126

- Гастроли в Литве 126

- Армянская музыка сегодня 128

- Успехи харьковских композиторов 131

- Белорусский хор 134

- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135

- Письмо из Мурманска 136

- Художественная исповедь двух композиторов 138

- Музыка современной Греции 144

- Корейские впечатления 147

- Музыкальный сезон в Париже 150

- Реплики и факты 152

- Конкурс имени Джордже Энеску 154

- Новая книга о Верди 155

- Монография об Антоне Рубинштейне 157

- Путеводитель по симфониям Мясковского 160

- Нотографические заметки 161

- Хроника 165