с тем финал воплощает выводы из всего основного содержания симфонии. В чем они? Из угнетенного состояния, скованного доверием к угнетателям, через кроткую жалобу, через жестокие жертвы и страдания, но также и через протест против бесчеловечности сознание приходит к гневному возмущению и решимости бороться за освобождение от гнета и насилия.

Борьба только началась. Нет сомнения в том, что она приведет к победе. Но полная победа еще должна быть завоевана, победа грядет... В этом устремлении содержания в будущее — известное родство Одиннадцатой симфонии Шостаковича с его же Седьмой симфонией или с такими произведениями других искусств, как например, фильм В. Пудовкина «Потомок Чингисхана». Помнится, фильм этот заканчивается революционным восстанием, и последнее, что от него остается в памяти, — отважное, горящее революционным огнем лицо героя, который скачет во весь опор прямо на нас, в зрительный зал. И великолепным достижением Е. Мравинского явилось яркое, рельефное проведение на протяжении всей симфонии темы «Обнажите головы!» В результате тема эта ощутимо наполняется к концу произведения пафосом революционного порыва.

О первом разделе второй части

В изображении народной толпы Шостакович продолжает традиции таких русских композиторов и художников, как Глинка, Мусоргский, Чайковский, Суриков, Репин. Глядя ка «Крестный ход» или «Бурлаков» Репина, мы видим толпу, охваченную единым чувством, но в то же время дифференцированную, разделенную на большое количество групп или отдельных фигур, каждая из которых своеобразно преломляет общее настроение.

Примерно тот же принцип лежит в основе изображения народа и в финале Второй симфонии Чайковского. Тема «Журавля» изложена вначале слитно, единодушно, создавая цельный образ народа. В дальнейшем же из нее как бы выхватываются и самостоятельно разрабатываются различные элементы, создавая представление об отдельных слагаемых народной толпы. Думается, что в музыке первым применил такой метод, изображения народа Глинка (в «Камаринской», «Арагонской хоте»); от него этот метод переняли и другие русские композиторы, особенно ярко Мусоргский. Тем же методом пользуется в Одиннадцатой симфонии и Шостакович, когда в начале второй части постепенно сливает отдельные элементы в единый могучий поток народной жалобы.

Нужно подчеркнуть, что речь идет здесь об общем для сравниваемых композиторов принципе обрисовке народной толпы, принципе, который позволяет раскрыть богатство и многогранность ее внутреннего мира. Самый же характер переживаемых толпой чувств, воплощенный этими композиторами, конечно, неодинаков, так как у каждого из них народ изображается в различные моменты жизни.

О ладовой основе

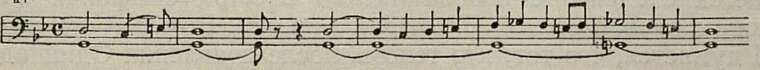

Думается, что начало симфонии написано не в миксолидийском, а в дважды пониженном дорийском ладе1:

Схема

_________

1 См. А. Должанский. О ладовой основе сочинений Шостаковича. «Советская музыка», 1947, № 4.

Лад этот опирается на соль-минорное тоническое трезвучие. Обращает на себя внимание тяжелое «сквозное» значение тональности соль минор на всем протяжении симфонии. Она играет роль прочной тональной «оси», своего рода «тонального лейтмотива», подобно си-бемоль минору в сонате Шопена.

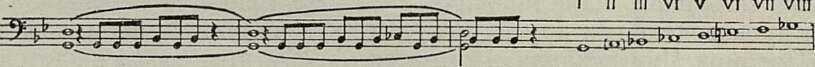

Сквозное значение имеют и интервалы из темы литавр, построенной ка I, III и IV ступенях приведенного выше лада, то есть интервалы малой терции и уменьшенной кварты от тоники:

На этих же интервалах построен фон в первом разделе второй части симфонии, а также тема фуги во втором разделе этой же части:

Пример

![]()

То же интервальное соотношение лежит в основе характерного мелодического оборота, который предваряет в третьей части симфонии появление мелодии «Вы жертвою пали», а в дальнейшем служит контрапунктом к ней и, кроме того, получает самостоятельное развитие. Наконец, значение этих интервалов сохраняется и в финале. На них построены последние удары колоколов, завершающие всю симфонию.

Эти интервальные соотношения содействуют интонационному единству всей симфонии, участвуя в создании различных образов, что обуславливается в первую очередь изменением ритма. Но это уже вопрос особый.

О ритме

Симфония написана мастерски и отличается удивительной цельностью. В этом отношении среди других симфоний Шостаковича, вероятно, нет лучшей, но есть лишь равные ей. С величайшим напряжением слушается она более 50 минут, а впечатление такое, что прошло минут 10–15. Никаких швов, никаких разрывов, все удивительно последовательно и цельно. Поразительно, с каким совершенством развиваются все слагающие ее элементы. Многие из них были уже по достоинству оценены критикой.

Здесь хотелось бы подробнее коснуться развития в Симфонии ритмического элемента, на который пока было обращено, как кажется, недостаточно внимания.

Начиная со второй части, Симфония опирается на несколько основных ритмов, которые крупными волнами сменяют друг друга. Они-то и определяют главные контуры в оформлении ее содержания.

В первом разделе второй части появляются самые разнообразные ритмические элементы дактилического строения, чему способствует размер такта в 9/8, как бы составленного из трех триолей. Тотчас поэтому рождается сходство с первой частью Шестой симфонии Шостаковича (а также с первой частью Десятой и финалом Восьмой его симфоний).

И думается, что тот, кто теперь, после появления Одиннадцатой симфонии, прослушает вновь Шестую, откроет в ней для себя много нового благодаря именно этим родственным чертам.

Дактилические элементы были весьма распространены в русской

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Опера и современность 5

- «Тропою грома» 14

- Балет о венецианском мавре 24

- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35

- На пути освоения героической темы 42

- Сергей Прокофьев 50

- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58

- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60

- Встречи с Прокофьевым 67

- Из архива композитора 73

- О перспективах народного творчества в СССР 79

- Героический балет 87

- На спектаклях опереточных театров 93

- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97

- Дирижер и певец 100

- Мария Гринберг 107

- Конкурс скрипачей в Познани 109

- О некоторых вопросах музыкального образования 111

- Заметки о чтении с листа 114

- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117

- Перед грузинской декадой 125

- В Малом зале Ленинградской филармонии 126

- Гастроли в Литве 126

- Армянская музыка сегодня 128

- Успехи харьковских композиторов 131

- Белорусский хор 134

- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135

- Письмо из Мурманска 136

- Художественная исповедь двух композиторов 138

- Музыка современной Греции 144

- Корейские впечатления 147

- Музыкальный сезон в Париже 150

- Реплики и факты 152

- Конкурс имени Джордже Энеску 154

- Новая книга о Верди 155

- Монография об Антоне Рубинштейне 157

- Путеводитель по симфониям Мясковского 160

- Нотографические заметки 161

- Хроника 165