поэзии второй половины XIX века. Огромное значение имели скорбные, жалостливые, чувствительные строки дактилического строения («вырыта заступом яма глубокая»).

Но особенно характерно применение дактиля в сочетании с хореем, как средство растягивания стопы в конце стихотворной строчки хореического строения. Это давно уже применяется в крестьянском народном пятидольнике («дóбрый мóлодец, крáсна дéвица», «чýдо чýдное, диво дивное» и тому подобные сочетания слов), а также в соединении нескольких стоп хорея с завершающей их движение дактилической стопой.

У Некрасова такое дактилическое завершение стихотворной строки часто встречалось и в соединении со стопами другого строения (ямбического, анапестического). Стоит напомнить хотя бы основной текст поэмы «Кому на Руси жить хорошо» или такие, например, отрывки из нее:

Встань, встань, встань ты — сонливая!

Встань, встань, встань ты — дремливая!

Сонливая, дремливая, неурядливая!

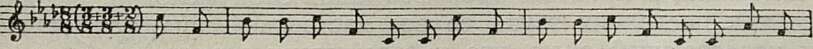

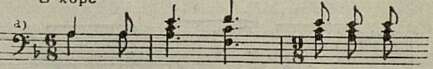

Подобное строение ритма характерно для мелодий ряда русских композиторов второй половины XIX века:

Пример

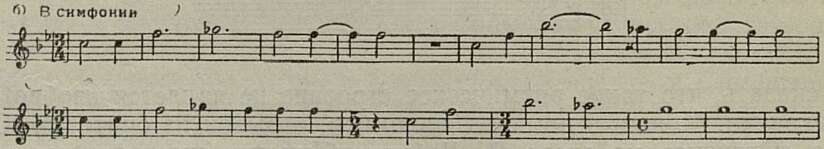

Тот же принцип ритмического строения лежит и в теме Одиннадцатой симфонии, заимствованной из хора «9 января», где она идет на слова «Гой ты, царь наш батюшка». Однако использован он здесь по-особому.

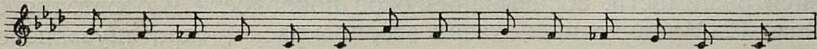

Восемь долей мелодии образуют три стопы: одну хореическую и две (а не одну, как обычно при смешении дактиля с другими размерами) дактилические:

Надо сказать, что такое ритмическое строение не является изобретением Шостаковича. Можно вспомнить, например, отрывок из оратории Ю. Левитина «Отчизна» на слова В. Лебедева-Кумача (шестая часть — «Нашествие»):

Это не случайно и весьма примечательно для художественного произведения, связанного с образами Великой Отечественной войны. Вспоминаю, как первой военной осенью слышал на улице жалобное пение осиротелого мальчика:

Не знаю, слышал ли этого мальчика Ю. Левитин, но закончил свою мелодию так же, как и он.

Подобные примеры могли бы быть продолжены. Во время войны, в дни всеобщего бедствия, всенародных страданий, с особой силой зазвучали исконные интонации русской народной поэзии, русских слов, русской речи. Вот на таком-то ритме, на каком сам народ изливал свои чувства, и основан первый раздел второй части симфонии.

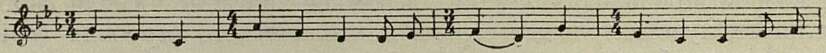

Другая, заимствованная из хора тема («Обнажите головы!») также состоит из трех стоп и смешивает хорей и дактиль, но в другом соотношении: две стопы хореические и одна дактилическая.

Однако постепенно, на всем протяжении симфонии, в теме этой происходят выразительнейшие трансформации ее ритма, такие же, какие свойственны русской речи и встречались еще в старой русской поэзии.

Примером может служить начальная фраза хора «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева. Три слова этой фразы образуют амфибрахий, ямб и дактиль («вставáйте, лю́ди рýсские»). Однако строение здесь, в целом, ямбическое. Прокофьев превращает дактиль в слове «рýсские» в полуторный хорей, добавляя на последнем слоге, казалось бы, неправильное ударение, которое делает это нежно-распевное слово мужественно-решительным (рýсскиé). Подобные «неправильные» ударения как раз очень типичны, они-то и вносили в крестьянскую речь «суворовский» характер.

И в теме «Обнажите головы» первоначально (в хоре) явственно звучало короткое дактилическое завершение:

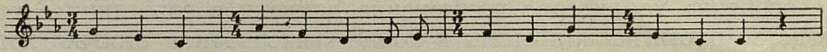

Но в симфонии, в процессе трансформации этой мелодии, в конце концов все три последних звука ее все явственней приобретают акценты, притом нарастающей силы, что и содействует созданию образа нарождающейся решимости, сбрасывания оков покорности и обретения боевой твердости. Е. Мравинский показал это прекрасно, «протянув» через всю симфонию эволюцию выразительного лейтмотива. Созревание твердого ритма, от дактиля к хорею, точнее — к трехдольному спондею, протекает как с трудом находимое решение.

Дактилические ритмы симфонии создают ощущение того, как много надо было выстрадать, чтобы прийти к твердой и ясной устремленности духа.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Опера и современность 5

- «Тропою грома» 14

- Балет о венецианском мавре 24

- Краткие замечания об Одиннадцатой симфонии 35

- На пути освоения героической темы 42

- Сергей Прокофьев 50

- 7. С. Прокофьев на отдыхе 58

- Музыка к фильму «Иван Грозный» 60

- Встречи с Прокофьевым 67

- Из архива композитора 73

- О перспективах народного творчества в СССР 79

- Героический балет 87

- На спектаклях опереточных театров 93

- «Орлеанская дева» в Свердловском театре 97

- Дирижер и певец 100

- Мария Гринберг 107

- Конкурс скрипачей в Познани 109

- О некоторых вопросах музыкального образования 111

- Заметки о чтении с листа 114

- На симфонических концертах. — Камерные вечера. — Выступления пианистов. — Молодые скрипачи. 117

- Перед грузинской декадой 125

- В Малом зале Ленинградской филармонии 126

- Гастроли в Литве 126

- Армянская музыка сегодня 128

- Успехи харьковских композиторов 131

- Белорусский хор 134

- Юго-Осетинский композитор Б. Галаев 135

- Письмо из Мурманска 136

- Художественная исповедь двух композиторов 138

- Музыка современной Греции 144

- Корейские впечатления 147

- Музыкальный сезон в Париже 150

- Реплики и факты 152

- Конкурс имени Джордже Энеску 154

- Новая книга о Верди 155

- Монография об Антоне Рубинштейне 157

- Путеводитель по симфониям Мясковского 160

- Нотографические заметки 161

- Хроника 165