более чуткой в окраске ладового наклонения) к первой. Это motto Концерта в различных своих вариантах проходит в коде и звучит, как тема-предвестник (наподобие перехода к финалу в Пятом фортепианном концерте Бетховена), в конце второй части.

Еще более насыщена вариационностью первая часть Фантазии. По широте дыхания, могучему размаху выраженных в ней страстно-мятежных чувств — это поистине уникальное сочинение в фортепианной литературе! Поражаешься вдохновенной фантазии композитора, его умению преображать, трансформировать темы и в, казалось бы, противоположных образах улавливать черты сходства.

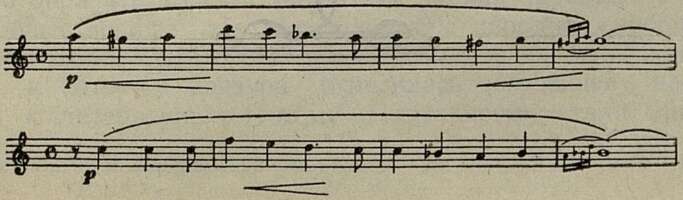

Центральный образ первой части Фантазии исполнен огромного внутреннего напряжения. Это достигается различными средствами — в том числе длительным использованием доминантовой гармонии и постоянной заменой минором ожидаемого слухом мажора. Велика также роль разнообразных декламационных акцентов мелодии, в которой так живо передана эмоционально возбужденная речь. Насколько она богата интонационными оттенками, показывают выписанные в нотной таблице варианты этой мелодии. Она шесть раз звучит в экспозиции — и каждый раз по-новому:

Пример 1

Здесь, как и в «Манфреде», о разделении тематических комплексов, образующих главную и побочную, связующую и заключительную партии, можно говорить лишь условно. И тем не менее Шуман в неприкосновенности сохраняет их образно-смысловую драматургическую функцию. Так, в «главной партии» четырежды проходит приведенная тема (и дважды в основной тональности в заключении экспозиции, что привносит в первый раздел черты рондо-сонаты; в репризе проведения этой темы сокращены). «Побочная партия» представлена двумя родственными мелодиями:

Тематизм же «связующей части», положенный в основу разработки, приобретает совсем иной — «балладный» характер:

Пример

Но прервем наш анализ. И сказанного достаточно, чтобы понять, что Шуман, так же как Шопен или Лист, не разрушал сонатную форму (а ведь нередко приходится это слышать!), но, исходя из нового идейного содержания, обновлял ее закономерности, вскрывал заложенные в ней неизведанные и, действительно, неисчерпаемые возможности. Так поступил он в Четвертой симфонии: маршевый пунктирный эпизод разработки (Des-dur), сплетаясь с темой главной партии, становится центральным образом всей первой части, а затем — и финала Симфонии1.

Той же свободой отмечена трактовка принципов сонатности и во второй части Фортепианного квинтета, где сопоставление двух контрастных образов вызывает эпизод вместо разработки (Agitato) с варьированным проведением темы траурного марша, после чего дается «зеркальная реприза».

Произведения Шумана богаты подобными творческими открытиями. Его смелые поиски новых индивидуальных решений для выражения идейно-художественных замыслов заслуживают самого пристального внимания наших композиторов.

*

Все, что делал Шуман, отмечено печатью незаурядной творческой личности. Музыке его присущ глубоко личный тон. А ведь в произведениях искусства важно не только, что говорит их автор, но и то, кто это говорит.

Об этом превосходно сказано в статье Белинского о Лермонтове:

«В таланте великом избыток внутреннего, субъективного элемента есть признак гуманности. Не бойтесь этого направления: оно не обманет вас, не введет вас в заблуждение. Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество. И потому в его грусти всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству».

_________

1 Вместе с новой лирической мелодией (также впервые показанной в разработке) маршевая тема выполняет в репризе образные функции главной и побочной партии, что придает музыкальному развитию части устремленность и динамичность.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Воплощение большого замысла 5

- Шестая симфония Н. Я. Мясковского 13

- Балет «Севан» Г. Егиазаряна 19

- Песня о дружбе 25

- Звучание времени 28

- Еще о воспитании молодежи 30

- Театр и композитор 35

- О легкой музыке и ее исполнении 38

- Реплика А. Медведеву 43

- Несправедливый упрек 44

- Ответ Х. Курбатову 45

- Обсуждение журнала «Советская музыка» 48

- Театр и инструментальная музыка Моцарта 57

- Творческий метод Шумана 70

- «Эзопова речь» в творчестве Мусоргского 79

- «Лауренсия» 85

- Радиоспектакль о Моцарте 91

- «Похищение из сераля» в Саратове 96

- Венгерские артисты в Новосибирске 98

- «Марк Береговик» 100

- Дневник концертной жизни 104

- Исаак Стерн 106

- Концерт Академического русского хора 107

- Песни П. Акуленко 108

- Вечер К. Гуаставино 108

- Мария Луиза Анидо 109

- Артур Эйзен 110

- Выступления уругвайских музыкантов 111

- Вирхиния Кастро 112

- Нибия Мариньи 112

- Друг советской песни 113

- Славный юбилей 114

- Хроника концертной жизни. Москва 114

- Хроника концертной жизни. Ленинград 116

- Хроника концертной жизни. Таллин 117

- Хроника концертной жизни. Рига 118

- Хроника концертной жизни. Киев 118

- Хроника концертной жизни. Харьков 118

- Хроника концертной жизни. Львов 119

- Хроника концертной жизни. Грозный 119

- Хроника концертной жизни. Семипалатинск 119

- Музыка в клубе 120

- Против однообразия и халтуры 123

- Сибирь, Дальний Восток... 125

- В республике Коми 128

- Ансамбль из Молодечно 129

- Звучащие контрасты 131

- Советская музыка в США 137

- Новая жизнь — новые песни 140

- Неделя новой венгерской музыки 141

- Размышления об ораториях и кантатах 142

- Новое о Метнере 145

- Воспоминания Макса Буттинга 151

- Музыкальный словарь 154

- Замечания о редакции «Вариации на тему рококо» Чайковского 158

- 7-я симфония Яниса Иванова 160

- Шотландский цикл В. Волкова 161

- Романсы Шебалина на слова Лермонтова 161

- Новые сонаты 162

- Трио Андрея Бабаева 163

- Фортепианные пьесы С. Бархударяна 163

- В Союзе композиторов 164

- Слушатели о «Белой акации» 165

- Материалы по истории советской музыки 166

- Отчет сельских музыкальных школ 166

- В. И. Садовников 166

- И. И. Ремезов 167

- Памяти ушедших. А. А. Адамян 167

- Памяти ушедших. С. В. Евсеев 167