Нотный пример

слышится отголосок взволнованной речи Скитальца, драматический облик которого запечатлен в поэме «Два берега». Выразительна сила медленного нарастания к кульминации в Adagio; здесь оживает пластика армянских народных лирико-эпических песен1, обогащенная чертами профессионального инструментализма. Но не только особенности армянской музыки раскрывает Adagio: в его драматургии заметны и черты русского лирико-драматического симфонизма — Чайковского, Рахманинова, отчасти Глазунова и Д. Шостаковича.

Постепенно, исподволь кристаллизуются новые интонации Adagio. В наиболее выразительной из них без труда угадываются мелодические контуры начала побочной партии из первой части.

Этот прием, очевидно, не случаен. Он встречается также в балете Э. Оганесяна: скорбная картина пепелища в родном краю, разоренном врагами, строится на измененных интонациях темы любимой народом красавицы Мармар.

Так формируются в творчестве Э. Оганесяна принципы подлинно симфонического интонационного развития «на расстоянии», дающего новое качество: в лирические образы проникают черты скорбной речитации. Но не только! В Квинтете есть примеры и других образных «превращений». Проследим дальше развитие начального мотива побочной партии первой части. К концу Adagio он постепенно вытесняет другие тематические элементы и, меняясь буквально «на глазах», выступает на первый план в качестве основы оживленной, вихревой темы финала. И здесь композитор следует традиции классического симфонизма: то, что было скрытым, постепенно становится явным.

Могут спросить: а заметит ли, поймет ли слушатель подобные тонкости? Сумеет ли он проследить за отдельными интонациями в большом четырехчастном цикле? Нет, конечно. Но слушатель, как обычно, воспримет эстетический эффект этих приемов.

Квинтет убедительно решает проблему финала как итога, синтеза тематического развития. Мы уже отметили, что его основная тема опосредованно связана с Adagio, а через него — и с двумя первыми частями (финал, кроме того, вновь утверждает интонации «эпиграфа»). Укажем теперь еще на одну связь финала со второй частью: си-мажорный эпизод в развитии главной темы второй части явственно предвосхищает плясовой мотив финала.

Замечательным образцом синтезирующего развития является в особенности кода финала, где в миниатюре даны элементы почти всех основных тем Квинтета.

Итак, строгость и красота мелодического стиля, мастерство внутритематической разработки являются главными достоинствами Квинтета. Последнее особенно важно, так как встречается не часто. А между тем без этого качества музыка лишается своей основной способности — воплощать становление и развитие образов.

_________

1 См., например, песню «Мокац Мирза» в Этнографическом сборнике армянских народных песен и плясок, собранных Комитасом (Армгиз, 1950, т. II, стр. 97).

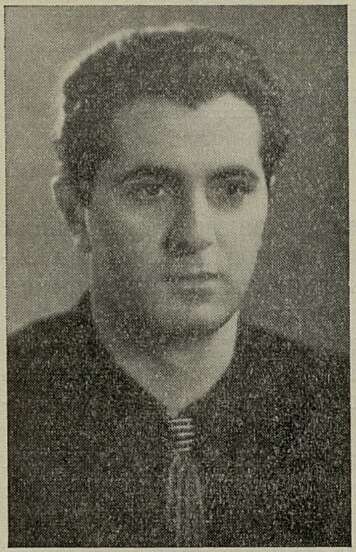

Э. Оганесян

Закономерность тематического развития, целеустремленность нарастаний и оправданность кульминаций обусловливают стройность формы. Не всегда Э. Оганесян достигает такой стройности. Ее нет, например, в развитии главной партии первой части, которая по музыке хороша, но как-то «не дотягивает» до роли главной партии сонатного Allegro. Расплывчаты и некоторые эпизоды финала. Но в целом Квинтет заслуживает того, чтобы его рассматривали как творческий «аттестат зрелости».

Недостатки произведения относятся в первую очередь к области фактуры, в особенности фортепианной. Мы уже отметили, что все темы в первом проведении излагаются на органном басу; к тому же почти все они изложены унисонно. Сознательно применен такой прием или нет, но он все же однообразен, особенно если принять во внимание, что органные пункты и унисонное звучание обильно использованы не только в изложении, но и в развитии мелодий. Думается, что здесь безупречный вкус автора несколько изменил ему; указанные приемы, вероятно, могли быть применены умереннее.

Хотелось бы также большего размаха и ритмического разнообразия в фортепианной партии, которая порой только украшает, поддерживает силу звучности струнного квартета. Характерно, что партии струнных, даже когда они сопровождают тему фортепиано, ярко индивидуализированы, в то время как эпизоды фортепианного аккомпанемента нередко безлики.

Глубокая, содержательная музыка Квинтета требовала создания красочной звуковой ткани с щедро развитыми самостоятельными голосами, с фундаментальной партией фортепиано. Это требование удовлетворено далеко еще не в полной мере. Надо надеяться, в последующихсвоих работах автор обратит большее внимание на разнообразие и насыщенность фактуры. Но одно несомненно: творчество Э. Оганесяна обещает быть интересным и плодотворным.

*

Творческая удача Э. Оганесяна особенно радует еще и потому, что наши композиторы не всегда охотно обращаются к жанрам камерной музыки, да и критика наша не очень к ним внимательна. Гораздо больше спорят у нас о симфонии, опере, песне. Видимо, живет еще старое предубеждение, будто камерная музыка — это область глубоко субъективных переживаний, недоступных простому слушателю. Квинтет Эдгара Оганесяна — наряду с некоторыми другими новинками советского камерного инструментализма — убедительно опровергает это ложное мнение.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Черты нового 5

- «Тарас Бульба» 13

- «Заповит» С. Людкевича 19

- Новый квартет С. Цинцадзе 23

- Фортепианный квинтет Э. Оганесяна 27

- «Поэт-партизан» 31

- Беседа о музыке наших дней 35

- Серьезный экзамен 43

- Нужды украинских композиторов 44

- Наши трудности преодолимы 48

- О камерной музыке 53

- Говорят слушатели 57

- На Украине — В Узбекистане — На съезде композиторов Казахстана — В Карело-Финской республике — Композиторы Татарии 64

- Из Диалогов о Мусоргском 82

- В борьбе за наследие Мусоргского 92

- Революционная песня в Грузии 100

- В степях Ставрополья 104

- Артур Никиш 109

- Леопольд Ауэр 115

- Жермена Гейне-Вагнер 119

- Яков Зак 123

- Кипрас Петраускас 125

- «Броненосец Потемкин» 129

- «Порги и Бесс» 132

- Венгерская оперетта в Москве 137

- Румынские артисты на Советской сцене 142

- Из концертных залов 144

- Ответ американскому музыкальному критику 156

- Индийская музыка и кино 157

- Симфоническая музыка в Бразилии 159

- Сирия — Ливан — Египет 160

- Поездка в Исландию 163

- Концерты Эмиля Гилельса в Мексике — Концерты Леонида Когана в Италии и Англии — «Гаянэ» в Берлине — По страницам зарубежных журналов 164

- Хроника 170