Новый квартет С. Цинцадзе

Г. ТОРАДЗЕ

Имя Сулхана Цинцадзе стало известно в 1947 году, когда Первый струнный квартет двадцатидвухлетнего композитора получил премию на конкурсе Союза композиторов Грузии. Через год были написаны Второй струнный квартет и несколько миниатюр, за которые С. Цинцадзе, тогда еще студент второго курса Московской консерватории, был удостоен Сталинской премии (1950 г.). Первые крупные художественные достижения молодого композитора не случайно проявились именно в жанре камерной инструментальной музыки: С. Цинцадзе — отличный виолончелист, в течение нескольких лет играл в Государственном квартете Грузии, здесь выработалась его тонкое чувство квартетного стиля.

Во Втором квартете и миниатюрах, так же как и в написанном в 1951 году Третьем струнном квартете, проявились лучшие черты дарования молодого автора: живое ощущение современности, юношеский задор и лирическая непосредственность, яркий национальный колорит. В этих произведениях, отмеченных тонким художественным вкусом, господствуют светлое поэтическое настроение, безмятежно жизнерадостные образы.

Вместе с тем уже в Третьем квартете наметился отход от чисто жанровой тематики в сторону углубления лирического содержания, внутренней динамизации музыки. Об этом говорят и драматизм вступления, и активный, действенный «пульс» первой части (не содержащей, впрочем, внутреннего конфликтного начала), и возвышенная лирика третьей части, достигающая в момент кульминации большой драматической выразительности.

В последние четыре года С. Цинцадзе не писал сочинений в квартетном жанре. В этот период он упорно и настойчиво работал над более монументальными формами, стремясь к углублению и расширению идейно-тематического содержания творчества, к обогащению выразительных средств. Из созданных композитором в эти годы произведений отметим оперу «Золотое руно» и особенно Симфонию си минор (1953–1954 гг.) — сочинения, во многих отношениях талантливые и интересные, хотя и не свободные от существенных недостатков.

Творческие искания С. Цинцадзе нашли свое художественно законченное выражение в его новом — Четвертом струнном квартете фа мажор. Композитор вновь обратился к излюбленному камерно-инструментальному жанру. Квартет этот по своему художественному содержанию и возросшему, зрелому мастерству — значительный шаг вперед в творческом развитии композитора. Он стремится всемерно расширить рамки камерного жанра, не только насыщая его напряженным внутренним содержанием, но и воплощая это содержание в симфонически развитых, развернутых формах. Тут не остается и следа от сугубо жанровой тематики, от изящного миниатюризма предыдущих инструментальных сочинений композитора. В Четвертом квартете немало эпизодов почти «оркестрального» звучания; фактура изложения плотная, полифонически насыщенная.

Квартет задуман, как сочинение лирико-драматического характера. И в напряженной, полной внутренней экспрессии первой части (Allegro assai), и в стремительном скерцо, и в поэтичной лирике Adagio, и в динамическом финале — всюду музыкальное повествование пронизано сквозной линией драматического развития. Несмотря на большие масштабы (Квартет длится полчаса), произведение отличается компактностью и целеустремленностью развития. Его отличительные особенности — преобладание «разработочности » (это видно даже в экспозиционных разделах), обилие движения, напряженность гармонического языка.

Безусловно, новый Квартет С. Цинцадзе не воспринимается столь же легко и непосредственно, как его Третий и особенно Второй квартеты. Тематический материал Четвертого квартета внешне менее «доходчив» и требует внимательного вслушивания. Но большие художественные достоинства произведения, высокий уровень профессионального мастерства композитора несомненны.

Первая часть (Allegro assai) своим напряженно-динамическим характером во многом определяет общий эмоциональный тон произведения. Уже отмеченные нами особенности Квартета сконцентрированы здесь наиболее полно и обобщенно. Музыка с самого начала захватывает слушателя стремительным развитием, волевой целеустремленностью.

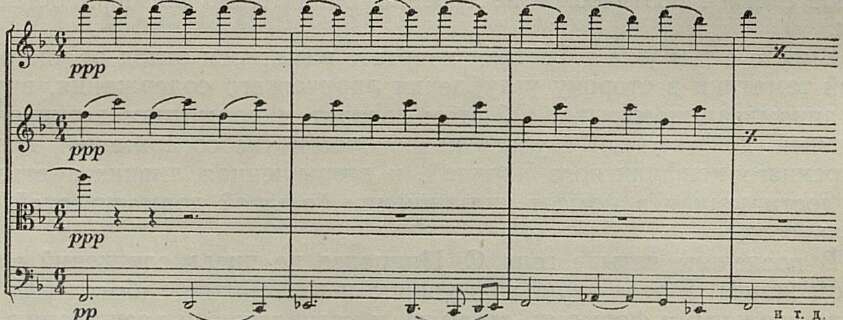

Главная тема, проходящая в нижнем регистре виолончели на шелестящем фоне скрипок, интонационно родственна сванской народной песне «Лилэ»:

Нотный пример

Это своего рода тематическое ядро, из которого вырастают все фактурные, интонационные и ритмические образования начального раздела экспозиции. Развитие темы имеет ясно выраженный разработочный характер.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Черты нового 5

- «Тарас Бульба» 13

- «Заповит» С. Людкевича 19

- Новый квартет С. Цинцадзе 23

- Фортепианный квинтет Э. Оганесяна 27

- «Поэт-партизан» 31

- Беседа о музыке наших дней 35

- Серьезный экзамен 43

- Нужды украинских композиторов 44

- Наши трудности преодолимы 48

- О камерной музыке 53

- Говорят слушатели 57

- На Украине — В Узбекистане — На съезде композиторов Казахстана — В Карело-Финской республике — Композиторы Татарии 64

- Из Диалогов о Мусоргском 82

- В борьбе за наследие Мусоргского 92

- Революционная песня в Грузии 100

- В степях Ставрополья 104

- Артур Никиш 109

- Леопольд Ауэр 115

- Жермена Гейне-Вагнер 119

- Яков Зак 123

- Кипрас Петраускас 125

- «Броненосец Потемкин» 129

- «Порги и Бесс» 132

- Венгерская оперетта в Москве 137

- Румынские артисты на Советской сцене 142

- Из концертных залов 144

- Ответ американскому музыкальному критику 156

- Индийская музыка и кино 157

- Симфоническая музыка в Бразилии 159

- Сирия — Ливан — Египет 160

- Поездка в Исландию 163

- Концерты Эмиля Гилельса в Мексике — Концерты Леонида Когана в Италии и Англии — «Гаянэ» в Берлине — По страницам зарубежных журналов 164

- Хроника 170