Обе упомянутые реалистические тенденции привели музыку Шопена к программности. Шопен этих задач не декларировал, не подчеркивал, а, напротив, предпочитал скрывать. Его сочинения не носят программных заглавий. Однако программность многих из них очевидна. В частности, сюжетное истолкование сонаты b-moll давно стало общепринятым. Но сюжетность сквозит и в других произведениях — балладах, скерцо, полонезах, фантазии f-moll, этюдах, мазурках и т. д. Редко о ком из композиторов можно сказать с таким правом, как о Шопене, что

...он знал одной лишь думы власть,

Одну, но пламенную страсть.

Это была любовь Шопена к родине, определившая все основные образные замыслы его наиболее значительных произведений. Начиная с переломного в творческом смысле этюда c-moll ор. 10 (1831), Шопен упорно посвящает все свои самые страстные концепции воплощению патриотических переживаний. Он рисует звуками волнения души, переходящей от пылких надежд к напряжению борьбы, от скорби поражения к светлым надеждам на будущее. К сожалению, еще довольно распространен взгляд на Шопена, как на якобы крайнего индивидуалиста и субъективиста. Этот взгляд в корне ошибочен. Не случайно произведения Шопена лишены сколько-нибудь отчетливо выраженной автобиографичности. В этом — решающее отличие Шопена, скажем, от Шумана или Берлиоза. У Шопена мы не найдем ничего подобного автобиографическим признаниям «Карнавала» или «Фантастической симфонии». Жизнь принесла ему много сильных, радостных и гнетущих личных переживаний, но ни одно из них он не обнаружил в своей музыке. Все личное Шопен обобщает, выводит за пределы собственной биографии. Как все подлинные патриоты его времени, Шопен с особой остротой ощущал, что его творчество — неотрывная часть общественного дела. Своему долгу художника-гражданина он подчинял факты и помыслы, горести и радости личной жизни.

Как бы ни были значительны тенденции реализма, формировавшиеся в творчестве Шопена, мы не вправе недоучитывать общей романтической направленности этого творчества. Так, Шопен, несмотря на всю яркость созданных им жанрово-бытовых зарисовок и всю правдивость его фортепианных психологических драм, безусловно, идеализировал польскую деревню, польский быт, польскую идеологию. В своем творчестве он воплощал эту последнюю сквозь призму романтической утопии, не диференцируя ее идейных противоречий. И дело тут не только в неизбежной исторической ограниченности, но и в определенных авторских намерениях.

Письма Шопена и воспоминания современников отчетливо рисуют нам его ясный, проницательный и насмешливый ум. Блестки этого ума заметны и в сочинениях (например, в комических эпизодах ряда мазурок). Но Шопен все же упорно избегал развития подобной «критической стороны» в своей музыке и, полагаем, делал это сознательно. Во всем, что касалось родины (и особенно после 1830–1831 гг.), возвышенно-прекрасное было дороже Шопену, чем сатирическое, разоблачающее, чем яд сомнений и горечь «низких истин». Романтический патриотизм влек Шопена к воспеванию благородства польского гуманизма, польской души и сердца. Именно так, и, думается, верно для тогдашнего времени, понимал свою задачу перед всем передовым человечеством Шопен-композитор. Его мечты о будущем «горели свободой», а порывы его любви к отчизне были прекрасны именно своей могущественной верой в человечность, своей цельностью, чуждой какой-либо рефлексии и разъедающего скепсиса.

С позиций прогрессивного патриотического романтизма Шопен смог осудить и отвергнуть те романтические направления, которые не поднимались до этого высокого уровня.

В современном Шопену западноевропейском романтизме ясно выразились черты разлада личности с обществом, индивидуалистического обособления или морального упадка ее.

Мучительные и страстные ноты одиночества прозвучали в творчестве Шумана. Гордыня преувеличенных переживаний и неестественно напряженных страстей терзала творческий дух Берлиоза. Лист колебался между величавой позой властелина сердец и душ и набожным смирением. Мейербер пытался- сделать романтизм доходной статьей завлекательной

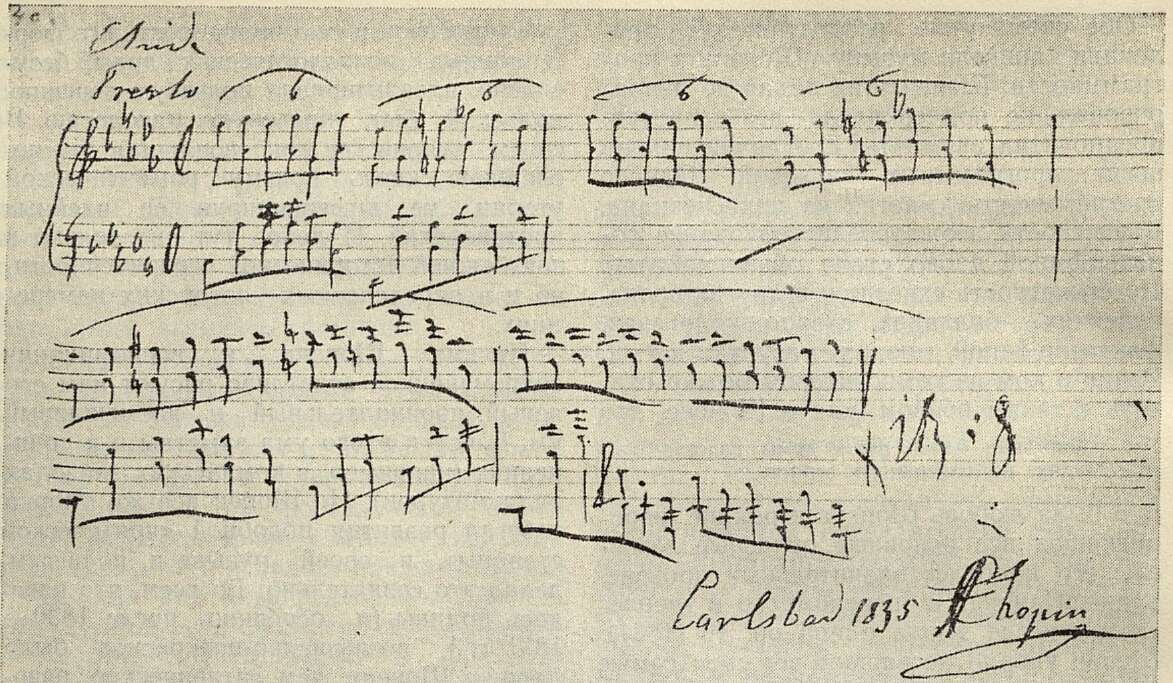

Автограф Шопена. Этюд Des-dur op. 25 (из альбома В. Новотного)

Предоставлен редакции М. Гольдштейном

оперной авантюры. Наметились уже истоки грандиозного романтического самообоготворения Вагнера.

Шопену были чужды подобные эмоции. Он искал душевности, простоты, искренности чувств естественных и не преувеличенных. Через голову реакционного царизма, разъединившего на долгие десятилетия русский и польский народы, искусство Шопена перекликалось с музыкой прогрессивного русского романтизма, с творчеством Глинки, провозгласившего родственные принципы простоты и задушевности, взволнованного «языка сердца».

Как знаменательно совпадают, например, шопеновская и глинкинская оценки тогдашней пианистической виртуозности, вплоть до царя виртуозов-романтиков — Франца Листа! В мощном пианистическом творчестве Листа с особой остротой выступили крайности романтизма, избранничество художника-виртуоза, властвующего над толпой. И Шопен и Глинка осуждали Листа — их не манили призрачные выси творческого честолюбия, им хотелось быть на земле, в сфере естественных, общедоступных человеческих переживаний.

И как уверенно Шопен отстоял содержательную пианистическую технику в своих гениальных этюдах! Он решительно отверг понимание фортепианного этюда как технической задачи. В этом — громадная заслуга Шопена: никто до него не давал в фортепианных этюдах такого полного и строгого единства творческого и технического, никто самой музыкой не указывал столь решительно на понимание техники как средства, но не цели. Именно в этюде c-moll op. 10 впервые сложилась образная концепция гибели польского восстания, которую Шопен позднее развил в целом ряде крупных и мелких произведений. Своими этюдами Шопен нанес удар романтико-субъективному пониманию виртуозности, он показал, что пианистическая виртуозность в ее высшем понимании должна сближать человеческие сердца, а не подавлять внешней блистательностью. Как характерны поэтому слова Шопена, сказанные им Листу: «Когда Вы не привлекаете публику на Вашу сторону, у Вас есть чем уложить ее на месте (l'assommer)».

В своем отрицании романтических крайностей Шопен следовал заветам ве-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Славянская музыкальная культура 9

- Лирика Пушкина и пути русского романса 13

- Смотр творчества композиторов Ленинграда 20

- Армия ждет новых боевых песен 25

- За творческую связь с исполнителями 29

- Против ремесленничества в песенной поэзии 32

- На пути к демократизации камерного жанра 37

- «Посвящается советской молодежи...» 43

- Эстетика Шопена 47

- В гостях у Алексея Максимовича Горького 55

- Воспоминания о «Проколле» 60

- Забытое интервью с П. И. Чайковским 65

- «Вагнер и его музыка» — неизвестная заметка П. И. Чайковского 68

- Мои воспоминания о Чайковском 69

- Оперы Глинки в Праге 75

- За русскую хоровую советскую песню 81

- Новые народные песни Грузии 83

- Певец-трибун 86

- Венгерские артисты в Москве 89

- Выставка «Пушкин и музыка» 92

- Пушкинская выставка библиотеки Московской консерватории 93

- О музыкальной промышленности РСФСР 94

- Хроника 96

- В несколько строк 99

- «Пражская весна» 1949 года 102

- Песни моего народа 108

- Польский музыкальный журнал «Ruch muzyczny» 113

- Нотография и библиография 116