Музыка Мокроусова легко и приятно слушается, радует свежестью и талантливостью, ясной и напевной мелодичностью, искренностью и непосредственной эмоциональностью. Всем своим строем — характером мелодий, простотой и безискусностью стиля, близостью к современной русской музыке быта — трио резко противоречит устоявшимся традициям ремесленно-академического, либо модернистски-усложненного камерного жанра, замкнувшегося в своей профессиональной самовлюбленности.

Как и всякое произведение, нарушающее привычные штампы, трио при первом же исполнении вызвало оживленные творческие споры среди музыкантов. Некоторые товарищи пытались зачеркнуть значение трио только на том основании, что оно не соответствует общепринятым нормам камерно-инструментального письма. Примерно так же была в свое время встречена опера Хренникова «В бурю»: массовому слушателю ее музыка сразу пришлась по душе, а многие профессиональные композиторы и критики резко ополчились против стиля оперы, не разглядев за несовершенством и некоторой наивностью формы черты нового, живое ощущение песенности наших дней.

Оценивая стиль оперы Хренникова «В бурю», Асафьев писал о ее авторе следующее: «Он как бы заявляет: «Вот возьму, так и скажу, как слышу, чтобы не запутать свою интонацию ухищрениями модного хорошего тона».

То же можно было бы сказать сегодня, слушая трио Мокроусова.

Мы знаем Бориса Андреевича Мокроусова, как популярного песенника, лауреата Сталинской премии, автора «Заветного камня», «Одинокой гармони» и других любимых народом песен. У него есть свой ярко выявленный авторский почерк, своя творческая манера, во многом основанная на органическом усвоении русского народно-песенного мелоса. Такова была уже одна из первых его популярных песен — «Милый мой живет в Казани», написанная в стиле волжской лирической частушки, — типичный пример соединения светлой, жизнерадостной лирики и мягкого юмора. Композитору, выросшему на Волге, в рабочем пригороде Нижнего-Новгорода, эта песенная стихия знакома с детских лет.

Песенный стиль Бориса Мокроусова складывается из нескольких различных элементов. Мы знаем его суровые песнимарши, продолжающие традицию военнопоходных эпических песен 30-х годов («Песня защитников Москвы»), драматически-повествовательные песни-баллады, обогащающие традиции русского матросского и фабричного фольклора («Заветный камень», «Шли два друга»), песенки полутанцовального склада, отражающие новейшие элементы городской русской музыки быта («Хороши весной в саду цветочки»), песни-романсы в характере задушевного бытового вальса («Девичья песня»). Но самое характерное для Мокроусова, — то, что составляет его особую, весьма привлекательную индивидуальность, выросло на почве прочных связей с волжской крестьянской песней — от протяжной поэтической песни-сказа до лукавой лирической частушки.

К сожалению, эта область творчества Мокроусова у нас широко не пропагандируется и не столь активно развивается в последние годы самим автором. Назовем в качестве примеров скорбно-протяжную песню с хором «Не у нас ли, подруженьки» (стихи М. Исаковского), вдохновенный сказ о народном горе «У колодца», тонко инкрустированную лирическую миниатюру «Под окном» (слова Л. Ошанина), юмористическую картинку частушечного склада «Четыре моряка». В них радуют свобода и непринужденность народно-песенного дыхания, стремление обогатить форму песни ладовыми сдвигами, ритмическими расширениями, тонко отделанное, прозрачное сопровождение в стиле народного русского инструментализма.

В этих редко исполняемых песнях камерно-лирического, реже хорового склада свежее дарование Мокроусова представлено интереснее, чем где-либо.

Именно эта сторона его песенного искусства — близкая к народно-бытовой основе — нашла свое отражение в фортепианном трио.

Мало кто знает о том, что творчество Мокроусова началось в середине 30-х годов сочинением симфонической и камерно-инструментальной музыки. Таковы его произведения, написанные в основном еще в консерваторские годы: струнный квартет, концерт для тромбона, квартет

для духовых, «Антифашистская симфония», явившаяся его дипломной работой.

После 1936 года, то есть после окончания консерватории, он в течение почти восьми лет не обращался к инструментальным жанрам, отдавая все внимание песне, либо музыкально-сценическим жанрам (опера «Чапаев», оперетта «Роза ветров», музыка к спектаклям и кинофильмам), либо массовой и эстрадной песне.

В 1943–1944 гг. он начал писать фортепианное трио, — в то самое время, когда создавались типично-модернистические трио Шостаковича, Свиридова, а камерно-инструментальный жанр, трактуемый в сугубо эстетском, «оранжерейном» плане, считался излюбленным прибежищем для композиторов формалистического направления. Именно тогда Мокроусов задумал свое трио, — в стиле, абсолютно противоположном изощреннейшей камерной музыке модернистов. Писал он довольно долго, закончив первую редакцию в 1946 году и вторую, несколько усовершенствованную, совсем недавно — в 1949 году.

В трио Мокроусова нет и следа привычной камерной утонченности. В нем совершенно отсутствуют «проторенная дорожка» застывших академических традиций, щеголяние техникой, самодовлеющим мастерством. Отсюда — свобода мелодического мышления, местами самобытная манера вариантного развития, рожденная песенным опытом автора. Приступая к созданию трио, автор не имел каких-либо программных намерений. Он стремился — по его собственным словам — дать жизнерадостную жанровую зарисовку русского народного быта. «До сего времени; — говорит Б. Мокроусов, — создавались трио главным образом в плане крупных, почти симфонических концепций — чаще всего траурно-мемориального характера. Мои намерения иные. Я хочу написать мелодическую и светлую жанрово-песенную пьесу в русском стиле».

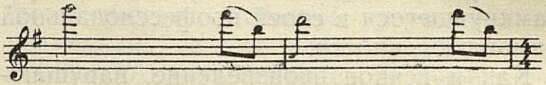

Почти все основные темы трио носят характер современных народных песен, свободно воссоздаваемых автором — без цитирования, но близких фольклорным оригиналам. Так, например, одна из главных тем первой части, повторяемая затем в ином варианте в середине Анданте, весьма близка по своим интонациям известной русской песне «Уж ты, сад»:

Едва ли не лучшая из песенных тем трио — тема медленной третьей части — по прямодушной простоте и естественности дыхания также напоминает современную народную песню1. Печаль ее глубока и искренна, в ней нет и следа «интеллигентской» надрывности:

Andante

Много раз на протяжении всех четырех частей трио мы слышим характерные попевки и гармонические последования, напоминающие обороты деревенских лирических частушек, искусно импровизируемых народными певцами и инструменталистами. Автор тонко уловил эту излюбленную манеру народного музицирорания.

Четыре части трио — это четыре различные сферы русской народной песен ности. Светлые лирические песни, близ-

_________

1 Тема представляет собою мелодию малоизвестной песни Б. Мокроусова, написанной им для радиопостановки «Мать» по Горькому (печальная песня Ниловны, матери Павла Власова).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Славянская музыкальная культура 9

- Лирика Пушкина и пути русского романса 13

- Смотр творчества композиторов Ленинграда 20

- Армия ждет новых боевых песен 25

- За творческую связь с исполнителями 29

- Против ремесленничества в песенной поэзии 32

- На пути к демократизации камерного жанра 37

- «Посвящается советской молодежи...» 43

- Эстетика Шопена 47

- В гостях у Алексея Максимовича Горького 55

- Воспоминания о «Проколле» 60

- Забытое интервью с П. И. Чайковским 65

- «Вагнер и его музыка» — неизвестная заметка П. И. Чайковского 68

- Мои воспоминания о Чайковском 69

- Оперы Глинки в Праге 75

- За русскую хоровую советскую песню 81

- Новые народные песни Грузии 83

- Певец-трибун 86

- Венгерские артисты в Москве 89

- Выставка «Пушкин и музыка» 92

- Пушкинская выставка библиотеки Московской консерватории 93

- О музыкальной промышленности РСФСР 94

- Хроника 96

- В несколько строк 99

- «Пражская весна» 1949 года 102

- Песни моего народа 108

- Польский музыкальный журнал «Ruch muzyczny» 113

- Нотография и библиография 116