Когда мы этот вариант запева проверили в исполнении певца с оркестром, то все сомнения композитора рассеялись, и именно этот «забракованный» вариант был нами принят.

Очевидно, что жизнеспособность песенного напева легче определить в общении с живым исполнителем, нежели путем кабинетного обсуждения за роялем.

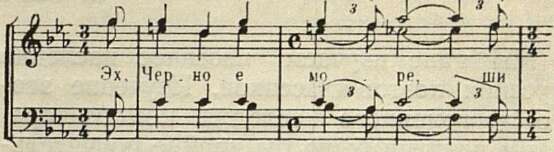

Хоровой припев песни В. Макарова в предварительном его варианте показался нам рыхлым и разбросанным по своей фактуре; припев плохо звучал в хоре:

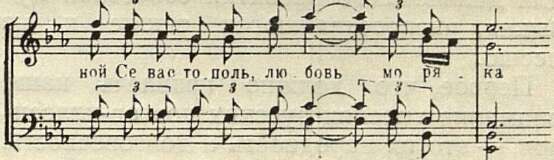

После длительной работы с композитором в хоровую фактуру припева были внесены существенные изменения, и сейчас новый его вариант отлично звучит в нашем ансамбле:

Аналогичная судьба постигла песню Ю. Слонова «Порт-Артур». При сравнительно хорошем хоровом припеве сольный запев в первоначальном варианте был явно неудовлетворителен. Композитор много раз его переделывал, но неудачно. И лишь в результате совместной работы с солистом хора он нашел выразительный сольный запев.

Певцы нашего коллектива верно ощущают достоинства или недостатки каждой песни. Они имеют большой исполнительский опыт, перепели сотни песен и, постоянно общаясь со слушателями, хорошо знают художественные запросы армейской аудитории.

Желательно выносить обсуждение новых военных песен в коллективы исполнителей, а также и в массовую солдатскую аудиторию. Только при условии такой творческой взаимосвязи с исполнителями и слушателями композиторы и поэты-песенники сумеют преодолеть наметившееся отставание.

Против ремесленничества в песенной поэзии

Л. ЛЕБЕДИНСКИЙ

Мы мало изучаем песенное наследие русских поэтов-классиков. Изучение этого драгоценного наследия композиторами и поэтами было бы крайне поучительно. Слова товарища А. А. Жданова о том, что «... до сих пор классические образцы остаются непревзойденными... что надо учиться и учиться, брать из классического музыкального наследства все лучшее, что в нем есть и что необходимо для дальнейшего развития советской музыки», распространяются также и на песню.

Первое, что должно привлечь наше внимание в песнях русских поэтов-классиков, — это их народность и долговечность.

В чем секрет поразительной долговечности многих русских песен, написанных Пушкиным, Лермонтовым, Рылеевым, Кольцовым, Некрасовым, Мерзляковым, Козловым, Ф. Глинкой?

Чем объяснить, что до сих пор песни этих поэтов — некоторые уже свыше ста лет — живут как любимейшие русские народные песни?

Что за притягательная сила заключена для миллионов людей в песне «Ермак» (стихи К. Рылеева), открывающейся могучими образами возмущенной стихии:

Ревела буря, дождь шумел,

Во мраке молнии летали;

Бесперерывно гром гремел,

И ветры в дебрях бушевали.

Лучшие песни классиков прежде всего отличаются глубочайшим реализмом: в них отобраны такие образы и средства выразительности, которые обладают наибольшей общезначимостью, то есть способны воздействовать на ум и чувства миллионов людей.

Образы возмущенной стихии в песне Рылеева поразительно ясны, четки, они врезываются в память, в них нет ничего случайного, субъективного, и потому они открывают безграничные возможности индивидуальному восприятию.

Этому содействует и язык песни — собранный, строгий и лаконичный, в то же время красивый и благозвучный, понятный каждому. В нем нет ничего от поэтического гурманства, эстетства, утонченности и от той искусственной «простонародности», которая культивирует отсталость, бесформенность, бессмысленную цветистость стиля. Это передовой язык великой нации, поднятый мастером-поэтом на выдающуюся художественную высоту, на уровень русского национального искусства.

Поэтические образы «Ермака» одухотворены романтикой мятежных порывов, волей к борьбе. В величественной и динамичной картине возмущенной стихии многие люди ощущали отражение грозных народных движений, чувство протеста и жажду революционного подвига.

Насыщенность песни большими идеями и чувствами, приподнятость, взволнованность ее глубоко национальных образов и языка, общий, могучий и высокий, строй мыслей и чувств песни передавались народу, который полюбил и продолжает любить в ней именно эти черты.

В советской песне есть немало произведений, пополняющих сокровищницу русской песенной классики, развивающих ее лучшие традиции. Именно эти советские песни глубоко вошли в быт и сознание народа, отдельные фразы из них превратились в пословицы и поговорки, а некоторые образы приобрели глубоко народный, общенациональный характер. Надо ли называть общеизвестные примеры из «Песни о Родине» и «Священной войны» Лебедева-Кумача, «Партизанской» Алымова, «Под звездами Балканскими» Исаковского и многих других прекрасных песен! Десятки стихотворений Исаковского, Лебедева-Кумача, Суркова, Алымова, Долматовского и других советских поэтов, вошедшие в быт с музыкой А. В. Александрова, Дунаевского, Соловьева-Седого, Блантера, Захарова, бр. Покрасс, Новикова и Мокроусова, представляют полнокровное реалистическое искусство и демонстрируют новое, советское качество русской песни. В них смело выражен новый национальный характер советского русского человека, раскрыты его патриотические думы и стремления, подхвачены и талантливо претворены новые речевые образы, рожденные послеоктябрьской эпохой.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Славянская музыкальная культура 9

- Лирика Пушкина и пути русского романса 13

- Смотр творчества композиторов Ленинграда 20

- Армия ждет новых боевых песен 25

- За творческую связь с исполнителями 29

- Против ремесленничества в песенной поэзии 32

- На пути к демократизации камерного жанра 37

- «Посвящается советской молодежи...» 43

- Эстетика Шопена 47

- В гостях у Алексея Максимовича Горького 55

- Воспоминания о «Проколле» 60

- Забытое интервью с П. И. Чайковским 65

- «Вагнер и его музыка» — неизвестная заметка П. И. Чайковского 68

- Мои воспоминания о Чайковском 69

- Оперы Глинки в Праге 75

- За русскую хоровую советскую песню 81

- Новые народные песни Грузии 83

- Певец-трибун 86

- Венгерские артисты в Москве 89

- Выставка «Пушкин и музыка» 92

- Пушкинская выставка библиотеки Московской консерватории 93

- О музыкальной промышленности РСФСР 94

- Хроника 96

- В несколько строк 99

- «Пражская весна» 1949 года 102

- Песни моего народа 108

- Польский музыкальный журнал «Ruch muzyczny» 113

- Нотография и библиография 116