Ершов всей душой идет навстречу замыслам композитора, дорожит каждой фразой, каждым жестом. Только от него не ускользнул великий смысл трагедии, он ощутил ее вечную художественную правду, а потому и достиг того, что переживания Ореста стали всем близки, дороги и понятны».

Великую Октябрьскую социалистическую революцию Иван Васильевич принял как подлинный патриот своей родины, плоть от плоти и кровь от крови своего народа. Чутьем большого человека он понял глубокий исторический смысл переворота и величие открывшегося перед страной нового мира. Ершов был цельным и мужественным не только на сцене, но и в жизни. С горячим воодушевлением продолжал он работу в театре и педагогические занятия (в 1916 году Ершов вошел в состав профессуры Петроградской консерватории).

После революции Ершов возобновляет ряд своих лучших прежних ролей — Финна, Собинина, Тангейзера, Зигфрида, Отелло — и создает несколько новых полноценных сценических образов: Кащея в опере Римского-Корсакова (1919), Ирода в опере Рихарда Штрауса «Саломея» (1924), Гофмана в «Сказках Гофмана» Оффенбаха (1924), казака Хлопушу в опере Пащенко «Орлиный бунт» (1925), шута Труффальдино в опере Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

После 1929 года Иван Васильевич оставляет сцену и всецело посвящает себя педагогической работе в Ленинградской консерватории, не оставляя этой работы уже до конца своих дней.

Советское правительство высоко оценило заслуги Ершова как артиста и музыканта-педагога. 10 марта 1925 года, в день празднования тридцатилетнего юбилея сценической деятельности И. В. Ершова, он был награжден званием Народного артиста республики. 21 февраля 1938 года, в связи с 75-летним юбилеем Ленинградской консерватории, «за выдающиеся заслуги в области подготовки музыкальных кадров» И. В. Ершов был награжден орденом Ленина и получил звание Народного артиста Союза ССР. Высказывая благодарность советскому правительству, Ершов торжественно обещал, что «всего себя, все свои знания и опыт отдаст молодежи, на которую возлагает радостные надежды» 1.

В начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, Иван Васильевич вместе с работниками и учащимися Ленинградской консерватории выезжает в Ташкент, куда консерватория временно эвакуировалась. Здесь он принимает самое деятельное участие в учебной и общественной работе консерватории. Вместе с группой передовых профессоров он близко знакомится с творческой жизнью узбекского и русского театров оперы и балета и активно, с неизменно присущим ему увлечением участвует в просмотрах спектаклей. «Навсегда сохранится в памяти, — пишет доцент консерватории А. Л. Островский, — потрясшее всех присутствовавших вдохновенное выступление И. В. Ершова на обсуждении музыкальной драмы «Гюльсара» 2.

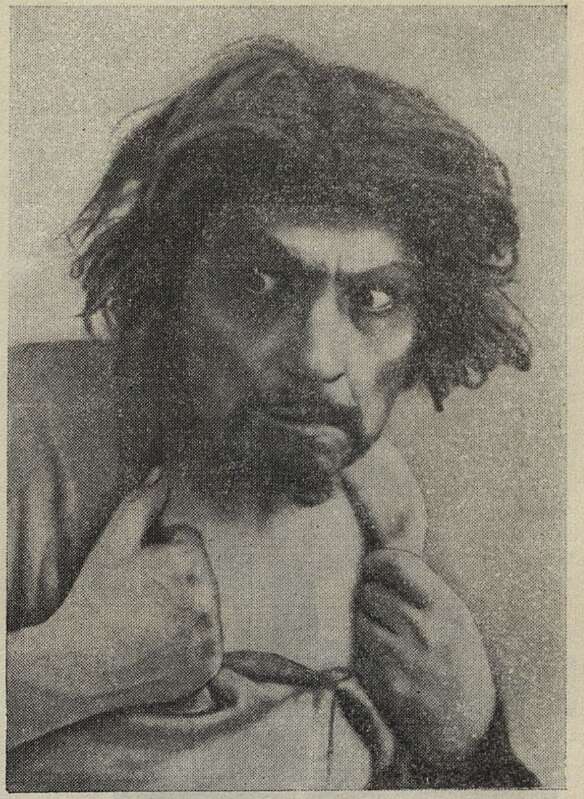

И. В. Ершов в роли Гришки Кутерьмы

21 ноября 1943 года в Ташкенте Иван Васильевич Ершов скончался.

«Вряд ли среди музыкальных деятелей нашей страны, в особенности среди вокалистов и артистов оперы, можно найти человека, в чьем сознании имя Ершова не вызывало бы самых радостных творческих воспоминаний. Это был актер и педагог, режиссер и музыкальный деятель высокой музыкальной культуры». Такими словами был подытожен творческий путь почившего мастера в некрологе, подписанном ведущими представителями советского музыкального искусства.

«Среди множества лиц, причастных к оперному искусству, очень-очень немногим суждено постигать всю свойственную ему глубину и мощь», — писал Б. В. Асафьев по поводу исполнения Ершова.3 — «Слушая Ершова, в один миг можно почувствовать то, что не раскроется ни в каких трактатах и что не передать никаким описанием — красоту биения жизни...»

Основное, что отличало творческий облик Ершова, — это стремление к глубочайшей жизненности и правдивости вокально-сценического образа. Верный исконным традициям русского

_________

1 И. В. Ершов. Великое счастье. «Советское искусство» от 26 февраля 1938 г.

2 Открытая сессия Ученого совета, посвященная 80-летию Ленинградской консерватории. Ташкент, 1943, стр. 22.

3 Игорь Глебов, «Руслан и Людмила». Еженедельник Петроградских госуд. акад. театров, 1 октября 1922 г.

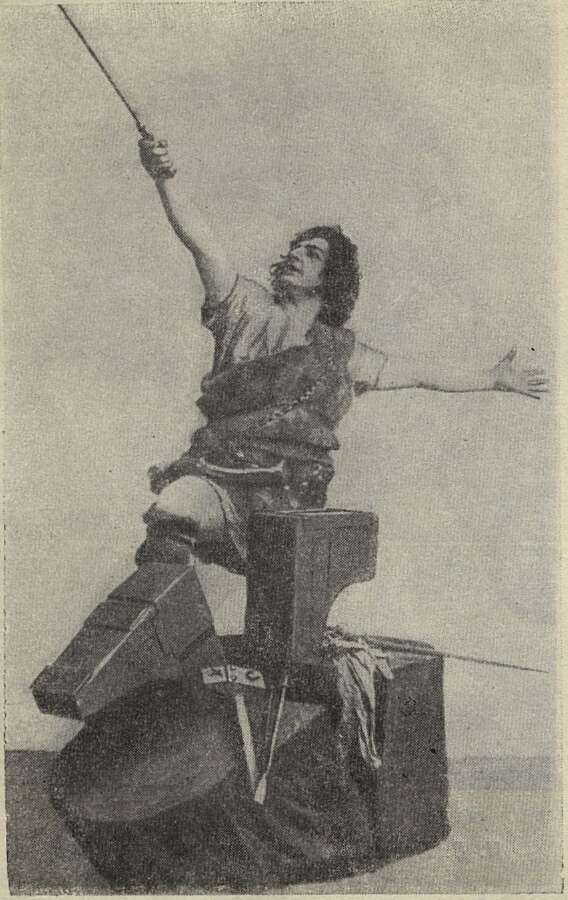

И. В. Eршов в роли Зигфрида

искусства, заветам Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Ершов в своем творчестве, какую бы роль он ни исполнял, руководился одной идеей, которая была для него превыше всего: идеей художественной правды.

Ершов всегда боролся против оперно-сценической рутины, ложного понятия о «красивости». Враг всякой фальши, вычурности, он вносил в свое исполнение предельную искренность и простоту, — черты, которыми отмечены лучшие создания русского национального искусства в области литературы, живописи, музыки, драматического театра.

В творчестве Ершова гармонически сочетались мастерство и непосредственная интуиция, техника и вдохновение, строгая мысль и горячая эмоциональность, тонкая отделка роли и ее классическая целостность.

В построении сценического рисунка роли Ершов исходил из музыкального содержания партии, координируя пластику с музыкой, переводя язык звуков на язык жестов и движений, скульптурно четких и законченных. Основа толкования роли, по его собственным словам, была «всегда в музыке».

В широком репертуаре Ершова, от Зигфрида до Гришки Кутерьмы, от удалого «богатого гостя» Садко до трагической фигуры Отелло Шекспира — Верди, любая роль увлекала и гипнотически покоряла аудиторию глубиной проникновения исполнителя в замысел композитора и его стиль, полным перевоплощением певца-художника в создаваемый им образ.

Предельно вживаясь в роль, в ее психологическую «суть», Ершов умел вскрыть до дна душевную глубину образа, его подлинно человеческое содержание, поднимая вместе с тем данный образ на высоту философского обобщения. Таковы лучшие из созданных им ролей — Гришка, Финн, Отелло.

Подобно своему замечательному предшественнику Ф. И. Стравинскому, Ершов основывался в своем творчестве не только на «чутье», интуитивном понимании образа, но и на большой подготовительной работе, на глубоком изучении своей роли, а также и других ролей данной оперы. Его мастерство давалось не только творческим горением, но и кропотливым, упорным трудом, высокой культурой, широким разносторонним образованием.

С любовным вниманием продумывал артист все элементы, из которых слагается искусство оперного актера, — до грима и костюма. Ершов обладал благодарной сценической внешностью — высокой, стройной фигурой, красивым, выразительным лицом. При этом в работе над внешним обликом действующего лица весьма помогала его одаренность в области изобразительного искусства 1. Так, готовясь к исполнению Тангейзера и Зигфрида, он сам лепил скульптурные изображения этих героев. Мимике лица и пластике движений артист уделял такую же заботу, как и нюансам интонаций и фразировки. Огромное значение придавал он отчетливости, точности дикции и выразительности декламации, являясь и в этом отношении преемником великих глинкинских традиций.

Как бы ни удавалась Ершову та или иная роль, она никогда не становилась для него окончательно готовой, — застывшим каноном. Не приостанавливая творческой работы, он все более совершенствовал свое исполнение, внося в него неожиданные новые детали, новые интересные штрихи.

Неустанно работал Ершов и над своей вокальной техникой. Это был, по характеристике Э. Старка,2 «певец со стальной грудью и горлом». Природа одарила Ершова голосом, редким по силе и объему, звучавшим одинаково полно во всех регистрах. Для него не существовало трудностей, связанных с высокой тесситурой той или иной партии. Легко, свободно, без малейшего напряжения покрывал артист бурное fortissimo вагнеровского оркестра; где требовалось, давал безукоризненное pianissimo.

Свой замечательный голос артист заботливо берег и сумел сохранить его до позднего возраста. Еще в 1929 году, в возрасте 62 лет он с успехом выступал в такой труднейшей партии, как Отелло в опере Верди.

_________

1 Ершов писал пейзажи, портреты, этюды. Ряд его работ экспонировался в Петербурге в 1910 году на выставке Товарищества художников. По словам рецензента, сделанные Ершовым этюды крестьянских мальчиков и стариков «обличали в нем талантливого художника». См. заметку в «Петербургской газете» от 25 ноября 1911 г.

2 Э. Старк, Петербургская опера и ее мастера. Стр. 255.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- О вокальной и хоровой культуре 7

- Открытое письмо советским композиторам 11

- К вопросу об организации Всесоюзного хорового общества 14

- Традиции русской хоровой культуры и наши задачи 17

- Русская музыка о детях и для детей 26

- Заметки о формализме в хоровом творчестве 37

- Советская вокальная культура и проблема оперы 39

- Певцы и певицы национальных республик 43

- О русском симфонизме 48

- Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного 55

- Гордость русской оперной сцены — И. В. Ершов 59

- 13. Иванов М. Михаил Тимофеевич Высотский 65

- Трибуна 68

- Праздник песни Советской Латвии 74

- По страницам печати 82

- О вокальном воспитании 89

- Шаржи 93

- Хроника 95

- В несколько строк 100

- Новые книги о Танееве и Рахманинове 103

- Нотография и библиография 108

- Хренников Т. — Дуэт Нащокина и Фрола 113