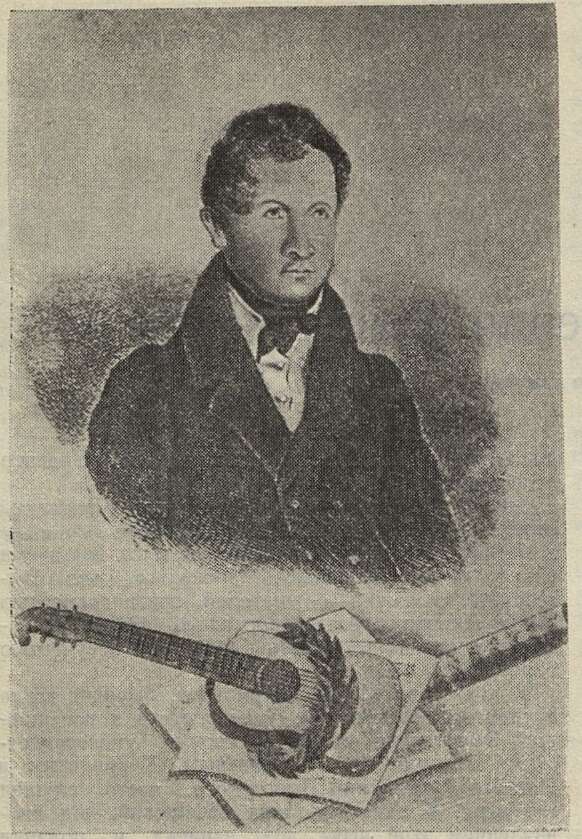

Михаил Тимофеевич Высотский

М. ИВАНОВ

Наша страна богата музыкантами-самородками. Многие из них вышли из народа, жили и творили в его среде, играли на народных музыкальных инструментах и своей игрой очаровывали слушателей.

Игру на гитаре одного из таких музыкантов-самородков описывает М. Горький в повести «Детство»: «Тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое и невольно поднимавшее на ноги. Его музыка требовала напряженной тишины, торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачиваясь сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании, все застывали очарованные...»

Таким музыкантом-самородком был замечательный русский гитарист-виртуоз и композитор прошлого столетия Михаил Тимофеевич Высотский.

Он родился в 1791 году в подмосковной усадьбе помещика Хераскова, у которого отец Высотского был крепостным приказчиком. Там Высотский провел свое детство и юность. Он рано обнаружил музыкальные способности и любовь к гитаре, игре на которой сперва учился у С. Н. Аксенова, известного в то время гитариста, а потом совершенствовался самостоятельно.

В 1813 году Высотский, получив вольную, поселился в Москве, приписавшись к сословию мещан. Здесь он прожил до самой смерти.

В Москве Высотский быстро прославился как виртуоз и преподаватель на гитаре. Тогда же он начал сочинять для гитары, преимущественно вариации на темы русских народных песен.

Высотский-исполнитель был высоко ценим современниками, на которых игра его производила глубокое, неизгладимое впечатление. Его ученик И. Е. Ляхов в своих воспоминаниях о Высотском говорит: «Его игра была непостижима, непередаваема и оставляла такое впечатление, которое не передашь никакими нотами и словами. Он никогда не повторялся и одну и ту же тему играл каждый раз все с новыми и новыми вариациями,— одна другой лучше, богаче. Ноты его сочинений далеко не дают представления ни о неисчерпаемом богатстве и силе его творчества, ни о необыкновенной технике игры; это бледные наброски, в которых передается лишь общий план, главная мысль композиции и приблизительный характер исполнения».

Другой современник Высотского — польский скрипач К. Липинский, отмечая в игре его силу тона, необыкновенную технику и в то же время певучесть и задушевность, добавляет, что Высотский «поражал слушателей оригинальностью своих широких легато, роскошью арпеджио, сочетал в своей игре мощь арфы с певучестью скрипки».

В 1830 году М. Ю. Лермонтов, бывший тогда студентом Московского университета и посещавший Высотского вместе со своими университетскими товарищами Полежаевым, Коврайским и Лузиным, учениками Высотского, часто слушал его игру. В одно из таких посещений, под впечатлением этой игры, поэт написал и подарил Высотскому следующее стихотворение («Звуки»):

Что за звуки! Неподвижен, внемлю

Сладким звукам я;

Забываю вечность, небо, землю

Самого себя...

Всемогущий, что за звуки! Жадно

Сердце ловит их,

Как в пустыне путник безотрадный

Каплю вод живых...

И в душе опять они рождают

Сны веселых лет.

И в одежду жизни одевают

Всё, чего уж нет.

Принимают образ эти звуки,

Образ милый мне.

Мнится, слышу тихий плач разлуки,

И душа в огне.

И опять безумно упиваюсь

Ядом прежних дней,

И опять я в мыслях полагаюсь

На слова людей...

Собиратель народных песен, поэт и драматург М. А. Стахович, современник и ученик Высотского, в одном из своих стихотворений-воспоминаний о былых годах писал:

Игрывал тогда еще Высотский... Где вы, дни былые,

И где они, те звуки огневые?

Высотский с огромным успехом выступал в концертах в Москве и в провинции. В этих кон-

Михаил Тимофеевич Высотский

цертах нередко принимали участие пианисты Джон Фильд и А. И. Дюбюк.

В числе учеников, друзей и почитателей таланта Высотского были люди самых различных классов: аристократы, дворяне-помещики, чиновники, купцы, мещане, но более всего — простой народ.

Популярность Высотского во всех слоях тогдашнего общества указывает на народность его таланта. Это отмечает в своих «Воспоминаниях» и М. А. Стахович: «К чести московской публики относится то, что Высотского ценили и что имя его и музыка сделались народными...»

Несмотря на огромную популярность в Москве, блестящий успех своей игры и многочисленные уроки, Высотский часто нуждался, особенно под конец своей жизни. Нужда доходила иногда до таких размеров, что нечем было платить за квартиру. Тогда Высотский устраивал своеобразные концерты: он садился с гитарой у раскрытого окна, выходившего во двор, уставленный скамейками. Двор быстро наполнялся разного рода людьми. Входная плата была самая дешевая; деньги собирал обычно квартирохозяин, и они шли в уплату долга за квартиру. Концерты эти, вероятно, не мало содействовали распространению сочинений Высотского среди беднейшего рабочего населения, полюбившего и гитару, и песни в превосходном исполнении самого композитора. Вот что говорит А. С. Фаминцын в своей книге «Домра и сродные ей инструменты русского народа»: «Игра на гитаре, в особенности со времени Высотского, приобретала себе все более и более широкий круг почитателей в средних и низших кругах; скажем более, — гитара направилась в народ».

Из игры Высотского рождались его композиции, и обратно: темы народных песен вдохновляли его на импровизации, на вдохновенную и неповторимую игру. И то и другое было неотделимыми, неотъемлемыми сторонами его творческого процесса.

Из многочисленных сочинений Высотского сохранилось до наших дней около 150 пьес, главным образом вариаций на темы русских народных песен.

Народная песня была стихией его творчества. Высотский родился и рос в деревне, с детства слушал народную песню, хорошо знал и чувствовал ее, и она сопутствовала ему до конца жизни. Мелодии песенных тем Высотского — это подлинные народные напевы того времени.

Гармонизация Высотского проста, но при этом самобытна и для своего времени порою неожиданна и смела.

Эта простота, смелость и самобытность гармонического языка Высотского подкупают гитаристов, изучающих его сочинения.

Вариационная разработка народных тем у Высотского очень разнообразна; обычно он давал от трех до десяти вариаций на взятую тему, причем каждая вариация разрабатывала тему то мелодически, то гармонически, то ритмически; таковы, например, вариации его на народную песню «Пряха».

Разнообразны были и технические приемы игры, применявшиеся Высотским в этих вариациях. Обычно это были аккорды, арпеджио, легато, глиссандо, гармонические и мелодические пассажи, флажолеты, ходы в октавах, децимах, проведение темы в басах на фоне аккордов или фигураций верхних и средних голосов, обыгрывание какого-либо одного часто повторяющегося звука.

Совокупность этих композиционных и технических приемов игры, проявившаяся в обработке русских народных песен, и составляет стиль Высотского.

Кроме вариаций на темы народных песен, Высотский писал также фантазии, вариации на оригинальные темы, прелюдии и небольшие пьесы (вальсы, экосезы, полонезы, мазурки).

Высотский умер в Москве в 1837 году в расцвете своих творческих сил, от скоротечной чахотки. До последних дней своей жизни он играл и сочинял.

Из его учеников и последователей наиболее известны: М. А. Стахович (1824–1858) — поэт, драматург, собиратель народных песен, автор очерка по истории семиструнной гитары; А. А. Ветров — гитарист-композитор, автор сборника «100 русских народных песен и оригинальных композиций»; Аполлон Григорьев — публицист, литературный критик и поэт, посвятивший гитаре прочувствованные строки:

О, говори хоть ты со мной,

Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,

А ночь такая лунная...

— поэт А. И. Полежаев, Якубовский и другие.

Среди друзей и почитателей таланта Высотского были А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- О вокальной и хоровой культуре 7

- Открытое письмо советским композиторам 11

- К вопросу об организации Всесоюзного хорового общества 14

- Традиции русской хоровой культуры и наши задачи 17

- Русская музыка о детях и для детей 26

- Заметки о формализме в хоровом творчестве 37

- Советская вокальная культура и проблема оперы 39

- Певцы и певицы национальных республик 43

- О русском симфонизме 48

- Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного 55

- Гордость русской оперной сцены — И. В. Ершов 59

- 13. Иванов М. Михаил Тимофеевич Высотский 65

- Трибуна 68

- Праздник песни Советской Латвии 74

- По страницам печати 82

- О вокальном воспитании 89

- Шаржи 93

- Хроника 95

- В несколько строк 100

- Новые книги о Танееве и Рахманинове 103

- Нотография и библиография 108

- Хренников Т. — Дуэт Нащокина и Фрола 113