Гордость русской оперной сцены — И. В. Ершов

Б. ЯГОЛИМ

Пять лет отделяют нас от смерти этого большого художника, первоклассного драматического тенора, одного из самых ярких, классически законченных представителей русской вокальной школы. Творческий путь Ивана Васильевича Ершова и его высокое вокально-сценическое мастерство настоятельно требуют пристального и детального изучения. Сделать первую, хотя бы скромную попытку в этом направлении — такова задача настоящей статьи.

Насыщенная большим внутренним содержанием, жизнь Ершова рисует характерную эволюцию самородка дореволюционной России, вышедшего из глубоких народных «низов» и силой богатого таланта, упорной целеустремленной воли достигшего высот культуры и искусства.

Ершов — уроженец Донской области. Он родился 8 ноября 1867 года на хуторе Малый Несветай. Музыкальное дарование Иван Васильевич унаследовал от матери, донской казачки, обладавшей великолепным слухом. На всю жизнь он сохранил любовную память о раздолье бескрайной южнорусской степи, о широком размахе своеобразных, чудесных донских песен. Глубокая, кровная связь с народом определила всю деятельность этого подлинно народного русского художника.

Будущий артист рано познал нужду, унижения. Мать его служила в прислугах у «господ», в помещичьей семье. «Я был одним из тех "кухаркиных детей", вспоминал впоследствии Ершов, о которых министерство народного просвещения специально "заботилось", чтобы они не "засоряли" гимназий и высших учебных заведений...» 1

Образование Иван Васильевич получил в приходском училище в Новочеркасске и в железнодорожном училище в Ельце, которое окончил со званием железнодорожного машиниста. И в окружном училище, и в железнодорожном Ершов усердно пел в ученическом хоре. По совету директора елецкого училища, Ершов решил поехать в Москву — к известной в то время преподавательнице пения, профессору консерватории А. Д. Александровой-Кочетовой. Удачные результаты этой пробы открыли ему путь в Московскую консерваторию.

Однако в Москве Ершов проучился всего лишь несколько месяцев. Услышавшая его как-то пианистка, профессор Петербургской консерватории Н. В. Панш, посоветовала ему ехать в Петербург к Антону Рубинштейну. Недавний паровозный машинист с рекомендательным письмом в руках является к всемирно знаменитому музыканту, и Антон Григорьевич сам аккомпанирует ему песни Шуберта. «Я горжусь тем, что имел счастье знать А. Рубинштейна, открывшего мне радостную и трудную дорогу к искусству», — пишет Ершов в цитированной выше статье.

О своих консерваторских учителях Ершов сохранил хорошие, благодарные воспоминания. Профессора пения С. И. Габель и Н. А Ирецкая «воспитывали в своих учениках реализм, искренность, стремление понять и выразить мысль и чувство композитора». Большую пользу принесли Ершову занятия в специальном классе теории у А. К. Лядова, «глубокого музыканта, умевшего привить глубочайшую любовь к русской народной музыке...» В консерватории началось знакомство Ершова с Н. А. Римским-Корсаковым, сыгравшее впоследствии важную роль в его жизни. «Еще в стенах консерватории Ершов привлекал к себе общие симпатии своей восторженностью, беззаветным увлечением искусством», — писал в 1906 году А. В. Оссовский 2.

В 1893 году Ершов кончил консерваторию по классу С. И. Габеля и в том же году дебютировал на сцене Мариинского театра в роли Фауста в опере Гуно. Дебют прошел без особого успеха.

На средства, полученные взаймы у мецената Варгунина, Ершов отправляется в Италию, в Милан. Здесь он в продолжение нескольких месяцев учится у Росси, после чего часть сезона поет в Милане и Турине. Но Италия «не пристала» к насквозь национальной творческой индивидуальности Ершова. Он научился там, как пишет Э. Старк,3 «разве только некоторым секретам вокализации»; в остальном же пошел собственным путем, поставив своей задачей непримиримую борьбу со старыми оперными штампами, во имя высших целей реалистического оперного искусства.

_________

1 И. В. Ершов, Семьдесят пять лет. Воспоминания и мысли. Газета «Советское искусство», 16 января 1938 г.

2 А. В. Оссовский, И. В. Ершов. «Слово», от 28 января 1906 г.

3 Э. Старк, Петербургская опера и ее мастера. 1940, стр. 231.

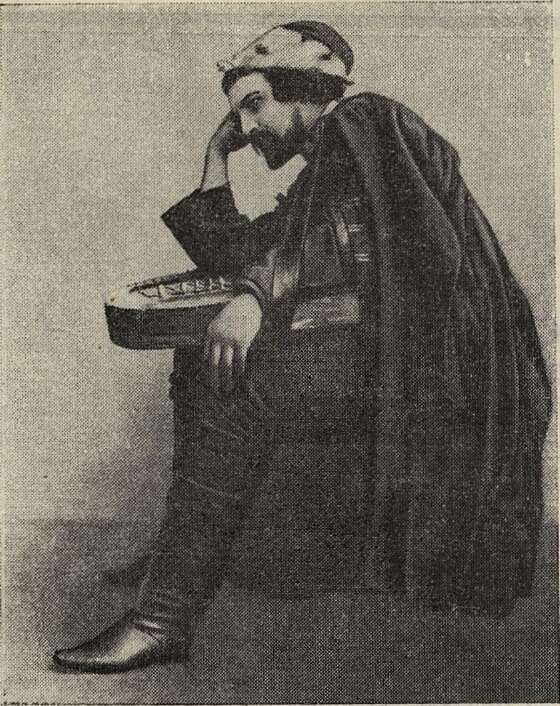

И. В. Eршов в роли «Садко»

В Италии Ершов получил предложение поехать в Южную Америку, но отказался от него, вернулся в Россию и сезон 1895–1896 г. провел в Харькове, где быстро завоевал большую популярность. Слух об успехах молодого певца докатывается до столичной дирекции, и Ершов получает приглашение приехать в Петербург. После вторичного дебюта в той же роли Фауста и трех выступлений в роли Ромео Ершов с 1 мая 1895 года зачисляется на Мариинскую сцену.

Мариинскому театру артист оставался верен в течение всей своей тридцатипятилетней певческой карьеры. Это был трудный и славный путь неустанных творческих исканий, неустанной работы над своим художественным совершенствованием.

Не сразу пришли признание и слава. Отзывы прессы в первые годы деятельности Ершова были по большей части сдержанными, а подчас и отрицательными. Это объяснялось в значительной степени характером репертуара: Ершову пришлось исполнять лирические роли (Ленский, Ромео и др.), в которых его талант не мог развернуться. Другой причиной была специфическая особенность его голоса — несколько сдавленный горловой характер тембра (с течением времени артисту удалось в значительной степени преодолеть этот дефект).

Лишь немногие критики оказались достаточно проницательными, чтобы с первых же лет оценить самобытный талант Ершова. Таков был Э. Старк, писавший в 1901 году по поводу исполнения Ершовым роли Садко: «Вся роль соткана из массы удачных и интересных штрихов,— всего не перечтешь... Ершов — первый из теноров, отказавшийся от рутины...» 1 Другой критик в статье о постановке «Пророка» Мейербера сравнивает Ершова со всемирно знаменитым Таманьо и делает вывод: «У Таманьо голосовой материал еще огромнее, но Ершов — несравненно более музыкальный певец». 2

Вскоре Ершов берет на себя ряд новых ответственных ролей и выступает в двух премьерах русских опер: в «Орестее» С. И. Танеева в роли Ореста (17 октября 1895 года) и в «Ночи перед рождеством» Н. А. Римского-Корсакова в роли Вакулы (28 ноября того же года). 7 октября 1896 года Ершов впервые поет партию Собинина в «Иване Сусанине», и эта роль остается прочно в его репертуаре на много лет. Постепенно артист осваивает ведущие роли вагнеровского репертуара. Уже 1895 году он поет с выдающимся успехом Тангейзера, в 1900 году Тристана, затем Зигмунда в «Валькирии» (1900), Зигфрида в одноименной опере (1902) и в «Гибели богов» (1903), Лоэнгрина (1905) и Логе в «Золоте Рейна» (1905).

Параллельно с исполнением вагнеровских партий идет работа над воплощением оперных образов Римского-Корсакова. Первой ролью в операх Корсакова была, как уже говорилось, роль Вакулы в «Ночи перед рождеством». 3 февраля 1901 года Ершов впервые поет Садко, и эта роль становится одним из наивысших его художественных достижений. В следующем году он участвует в премьере «Сервилии», затем выступает в роли предводителя псковской вольницы Михаила Тучи в «Псковитянке» (1903), Берендея в «Снегурочке» (1905).

Исторической датой и в творческой биографии Ершова, и в летописях русского искусства является 7 февраля 1907 года дата премьеры «Сказания о невидимом граде Китеже». К этому времени у Ершова установились уже близкие отношения с Римским-Корсаковым. В процессе работы над оперой Римский-Корсаков под влиянием бесед с Ершовым внес в партитуру «Китежа» ряд исправлений. Исполнение Ершовым партии Гришки Кутерьмы было встречено с единодушным восхищением. После этого Ершов участвовал еще в двух операх Римского-Корсакова — «Сказке о царе Салтане» в роли царевича Гвидона (1915) и в «Кащее бессмертном» в заглавной партии (1919).

Вагнер и Римский-Корсаков — два основных «комплекса» в репертуаре Ершова. Но они не исчерпывают его феноменально богатого репертуара. Что ни год, то создаются новые роли. И в каждую роль Ершов вкладывает всего себя, весь свой талант (Отелло — в одноименной опере Верди, Финн в «Руслане и Людмиле», Флорестан в «Фиделио», князь Голицын в «Хованщине», Дон Хозе в «Кармен» и др.).

В 1915 году Ершов с большим успехом выступает в возобновленной Мариинским театром после 20-летнего перерыва танеевской «Орестее» в роли Ореста, которую он исполнял двадцать лет назад. «Светлый образ, созданный им, величаво запечатлелся в памяти, — писал в своей рецензии Б. В. Асафьев. 3 — ...Чувствовалось, что

_________

1 «Россия», от 8 сентября 1901 г.

2 Там же, от 20 сентября 1900 г. Статья О. Д.

3 Игорь Глебов, Петроградские куранты. «Орестея» С. И. Танеева в Мариинском театре. Журнал «Музыка» от 14 ноября 1915 года, № 232.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- О вокальной и хоровой культуре 7

- Открытое письмо советским композиторам 11

- К вопросу об организации Всесоюзного хорового общества 14

- Традиции русской хоровой культуры и наши задачи 17

- Русская музыка о детях и для детей 26

- Заметки о формализме в хоровом творчестве 37

- Советская вокальная культура и проблема оперы 39

- Певцы и певицы национальных республик 43

- О русском симфонизме 48

- Ф. И. Шаляпин в роли Ивана Грозного 55

- Гордость русской оперной сцены — И. В. Ершов 59

- 13. Иванов М. Михаил Тимофеевич Высотский 65

- Трибуна 68

- Праздник песни Советской Латвии 74

- По страницам печати 82

- О вокальном воспитании 89

- Шаржи 93

- Хроника 95

- В несколько строк 100

- Новые книги о Танееве и Рахманинове 103

- Нотография и библиография 108

- Хренников Т. — Дуэт Нащокина и Фрола 113