работы в Московском театре для детей, руководимом Наталией Сац.

Связь с активной, деятельной, восторженной и серьезной массой юных зрителей театра — заставила Половинкина пересмотреть свои творческие установки, «незыблемость» которых оказалась поколебленной в этом стыке с молодой, живой действительностью.

Сохраняя своеобразие своего музыкального языка, уточняя и закрепляя свое крепнущее мастерство, он в творческой работе над музыкой к детским спектаклям разных возрастов (от дошкольников до пионеров и комсомольцев) вырабатывает гибкую выразительность, красочность и динамичность (отметим: в большинстве сочинений Половинкина статика так же немыслима, как плавное, ничем не прерываемое развитие; на пути всегда неожиданности, эктравагантности, «взрывчатые разрешения»). В страхе утерять «свои» индивидуальные черты, Половинкин не избег — особенно на первых порах творчества — некоторой надуманности, досадных гримас, даже маскировки своих чувств. Отсюда — «изразцовость», иногда вычурность иных из его мелодических построений. Но закономерность, при сохранении всего своеобразия пути развития советского художника, музыканта, зависит прежде всего от степени его участия в строительстве новой жизни, новой культуры, от уровня активности его перестройки, его мировоззрения.

Надо отдать справедливость Половинкину: он крепко уцепился за возможность конкретного участия в социалистической перестройке. Всерьез включиться в работу с детьми — и не только писать для них, но и дирижировать спектаклями, создавать первые симфонические концерты из музыки, написанной специально для детей, вслушиваться в детские реплики, не поддаваясь соблазнам традиционного сюсюканья о «непонимании» детьми пролетариата большого искусства — это настоящая работа с неостывающей энергией продолжающаяся и до сего времени (композитор пишет музыку к представлению для детей младшего возраста: «Джимми, Мишка и Говоришка»), работа на своем и значительном участке социалистической стройки, которая и помогла крупному мастеру осознать свое место, свою роль, осознать стоящую перед ним необходимость — писать так, чтобы его искусство становилось насыщенным, актуальным и нужным не только специалистам, но и широчайшим массам новых слушателей.

Для первого периода творческого пути Половинкина характерны конструктивные, формалистские увлечения. Из сочинений этого периода выделяются фортепианные произведения, среди которых важнейшими являются его пять больших сонат. Пятая соната носит несколько тенденциозное заглавие: «Последняя соната». Все эти произведения носят сугубо-теоретический, абстрактно-рационалистический характер, делающий их интересными скорее для глаза, чем для уха.

Интересно отметить общую почти всем сонатам черту, выявляющую довольно отчетливо тенденцию, так или иначе проявляющуюся во всех сочинениях Половинкина. Это какое-то внутреннее стремление к гармонической простоте, неожиданно прерывающей конструктивно-развиваюoуюся во всех своих причудливых изломах мелодическую ткань.

Если в мелодике Половинкина есть несомненная систематика, если, при анализе ее по горизонтали, сплошь и рядом находишь в ней обычную, приемлемую любым ухом структурную логику, — то гармоническое облачение ее, как правило, изысканно, рафинированно, не чуждо эстетского любования изощренными звуковыми комплексами. И здесь — конструктивный узор уже перерастает в некий его формалистический эквивалент, безусловно затрудняющий расшифровку текста, вернее, позволяющий трактовать его слишком расширительно.

1-я соната, помеченная op. 11, по своей форме очень своеобразна.

Небольшая интродукция — Allegro non troppo е sempre rubato — заключает в себе зерно темы, играющей огромную роль в дальнейшем развитии сонаты.

Короткое, решительное движение триолями и остановка на пустом, утверждающе звучащем кварт-октавном аккорде половинными нотами:

и является таким зерном — темой, представляющей собою не импульс, стимул сонатного развития, но известный элемент торможения: тема-тормоз. В интродукции — триоль-

_________

1 Изд. Музсектором Госиздата в 1926 г.

ная тема не разрабатывается, но как бы комментируется побочными ходами. Колорит первой части — углубленно-сумрачный.

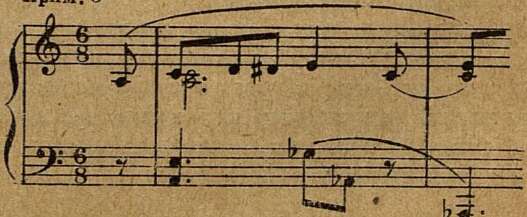

Неустойчивый ритм как бы противополагается настойчивому продвижению мелодии первой темы — вперед и выше:

Прим. 2

Экспозиция этой темы, с первых же тактов приводящая к большому, энергичному нагнетанию звучности, внезапно разряжается сравнительно простым гармоническим последованием, сразу привносящим характер неожиданной успокоенности:

Прим. 3

Драматический, даже трагико-героический оттенок первой темы, содержащей безусловные реминисценции раннего Скрябина, плохо контрастирует тонально и в отношении рисунка мелодии — второй теме, лирически созерцательного, пассивного характера:

Прим. 4

Почти сейчас же вслед за изложением второй темы — вступает в свои права «тема-тормоз». Эпизод, где очень настойчиво утверждается эта тема из интродукции — непосредственно приводит к первому сочетанию ее с главной темой части.

Мастерские хитросплетения тем, повторяем, несомненно продиктованы побуждениями более сложными, чем простая необходимость привести тематический материал в движение. Беспрерывный ток главной темы, сдерживаемый «темой-тормозом» и нивелируемый побочной, пассивной темой — такова общая схема развития — разработки.

Характерно, что экономный подход к кульминации достигается на материале побочной темы, пресекаемой в наиболее патетический момент ее разворота вступлением все той же «темы-тормоза», ощутимой, несмотря на отсутствие характерной фигуры триолями — до последних тактов первой части.

Несколько модифицированная главная тема при последнем своем развитии разрешается фейерверочным взлетом и ходом той же «успокоенности» (пример 3-й).

Несмотря на расплывчатость, половинчатость движения-развития, «рост» темы — налицо. Но исход этого развития-роста остается еще неизвестным. Еще показательнее в этом отношении вторая часть — Con moto. Она двухчастна, без разработки тем. Здесь характерную роль тормоза, препятствия в развитии самостоятельной первой темы:

Прим. 5

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За высокое качество советской музыкальной критики 5

- За большевистскую самокритику на музыкальном фронте 8

- О творчестве Л. А. Половинкина 15

- Певец рабочего класса. Памяти А. А. Давиденко 28

- «Катерина Измайлова» в театре им. В. И. Немировича-Данченко 33

- О театральной музыке 37

- Музыкальная работа в клубе КОР 39

- Конференция по летней работе ЦПКиО им. Горького 40

- Конференции журнала "Советская музыка" 41

- К вопросу об организации массового производства национальных музыкальных инструментов 45

- Ленинградский Союз советских композиторов 52

- К реорганизации Отдела нот Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина 52

- П. К. Луценко 53

- Хроника музыкальной жизни Украины 54

- Узбекская опера 54

- Сессия музыкальной критики в Москве 54

- В Ассоциации камерной музыки 54

- Юбилей С. М. Козолупова 55

- К юбилею Е. А. Бекман-Щербины 55

- Турецкая музыка 56

- Советская музыка за рубежом 65

- Образец белоэмигрантского тупоумия 68

- США 68

- Франция 69

- Бельгия 70

- Италия 70

- Германия 70

- Некрологи 71

- К вопросу о профессиональных заболеваниях скрипачей и виолончелистов 72

- О стабильном учебнике (школе) для смычковых инструментов 78

- О некоторых сдвигах в научном обосновании вокальной методики 80

- Е. Вилковир и Н. Иванов-Радкевич. Общие основы инструментовки для духового оркестра 84

- П. Берлинский. Монгольский певец и музыкант Ульдзуй-Лубсан-Хурчи 85

- Первый концерт Бетховена для скрипки (C-dur) 87