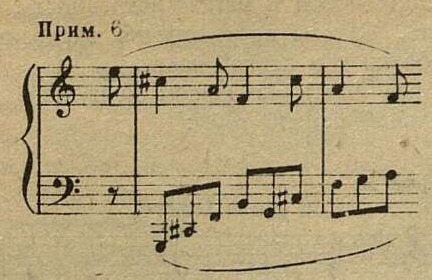

играет из нее же выросшее построение:

Совсем кратко проскальзывает вторая тема — в басах. Это — связь с первой частью, осуществляемая путем почти полного повторения главной темы первой части, измененной в ритмическом узоре и хроматизированной. Судорожно рвется главная тема на простор широкого развития. Но неуклонным препятствием встает перед ней небольшая четырех-, даже двухнотная мелодическая фигурка-«тормоз». Несмотря на движение — вся часть имеет сугубо пассивный, бескрылый, вернее, обескрыленный характер.

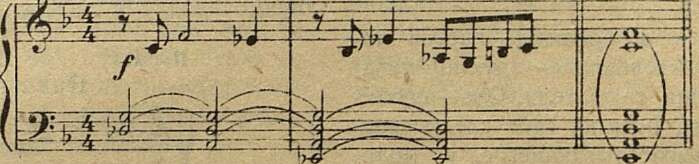

Но подлинным и ярким выражением настроений композитора на данном этапе его развития является третья часть сонаты — финал. Гармоническая подоплека ее — в дальнейших сочинениях утверждающееся как замена трезвучий — шестизвучие, на основе которого мрачно провозглашает себя главная тема:

Прим. 7 Allegro con spirito

marcato assai, quasi provocando

Ее дальнейшее изложение — голо-рационалистично. Судя по дальнейшему развитию темы — ей суждено играть активную роль. Ибо противостоящий ей эпизод:

Прим. 8 Dolce cantabile.

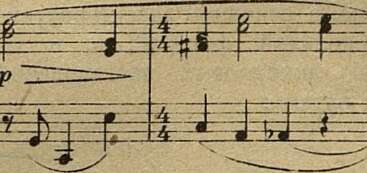

наделен чертами столь женственными, быть может, даже изнеженными, что при всей его подчеркнутой эмоциональности — превалировать в развитии он не в состоянии. И действительно — логика мотивного развития первой темы — целиком конструктивная, головная — побеждает лирику второй темы. Интересную, своеобразную роль в развитии играет маленькая тема хода, излагаемая вслед за главной темой:

Прим. 9

Динамическая струя, заложенная в ней, преодолевает сумрачный напор квартового хода первой темы.

Появляющаяся перед кодой реминисценция «темы-тормоза» из первой части вдруг с особой отчетливостью акцентирует в ходах контрапунктирующей басовой мелодии — обращение главной темы первой части. И взрывом, подготовленным нагнетаемыми звучностями: от любовной лирики второй темы, через мистическую утонченность хроматически-измененной первой темы и преодоление тормозящей триоли к взлету, подчеркнутому грозным ударом

совершается переход к стремительной коде. Главная, квартовая тема финала получает неожиданную упругость. Короткое заключение звучит каким-то неясным, неотчетливым стремлением прорваться сквозь инертную пелену конструктивных гипертрофированных звучаний.

Такова концепция первой сонаты, во многом — родственной и остальным произведениям композитора в этот, первый, период его творческой деятельности.

Рост, торможение, пробивание сквозь психологически изощренную архитектонику ис-

кусственно построенных конструкций — тяжелый и трудный путь, пройденный Половинкиным в эти годы формалистических исканий.

Путь создания остальных четырех сонат — это путь художника, чеканящего свое искусство в значительном отрыве от задач приближения искусства к потребностям масс. Вырабатывающийся своеобразный, сложный стиль композитора, в поисках формальных изысков теряющего значительный круг новых слушателей, тесно связан с общим мировоззрением его, представляющим конгломерат индивидуалистически-мистических настроений с еще очень робкими, неосознанными поисками нового языка.

Почти полтора года отделяют 2-ю сонату (ор. 13) от первой (1924-й год). Подчеркнуто простое, выдержанное в темных красках вступление — дальше оно сыграет свою динамическую роль — вводит в замкнутый круг неясных, «внутренних» лирических переживаний-ощущений.

Вызывающая, вся в бросках, — первая тема — рассудочная, «головная» — трудно укладывается в сознании слушателя. Она — несомненно пианистична, нося на себе следы своеобразного, уже вырабатывающегося у молодого композитора «чувства инструмента». Пространно излагаемая, она резко контрастирует спокойной, повествовательно-певучей побочной теме:

Прим. 10. Cantando

Капризный излом и плавное течение; острая, но бесплодная выдумка и эмоционально-взволнованная кантилена; любование ложно величавой позой и мягкая искренность, вдумчивость. Таковы противоречия экспозиции и разработки тем первой части.

Вторая часть — в живом движении монументальной первой темы:

Прим. 11. Con moto. Grave.

Очень характерный, вносящий тень сомнения в рассудочности первой темы рисунок — упрямо вводит в действие вторая тема:

Прим. 12

Лаконичность, присущая почти всем произведениям, особенно средним частям сонат Половинкина — имеет место и здесь.

Порывистая устремленность главной темы финала, в основном характеризуемой не только триольной фигурой, но и тяжелой поступью аккордовых последований половинными нотами:

Прим. 13

подчеркивается, акцентируется быстрым движением побочной темы, эпический характер которой нисколько не соответствует действительному, динамичному ее звучанию:

Прим. 14

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За высокое качество советской музыкальной критики 5

- За большевистскую самокритику на музыкальном фронте 8

- О творчестве Л. А. Половинкина 15

- Певец рабочего класса. Памяти А. А. Давиденко 28

- «Катерина Измайлова» в театре им. В. И. Немировича-Данченко 33

- О театральной музыке 37

- Музыкальная работа в клубе КОР 39

- Конференция по летней работе ЦПКиО им. Горького 40

- Конференции журнала "Советская музыка" 41

- К вопросу об организации массового производства национальных музыкальных инструментов 45

- Ленинградский Союз советских композиторов 52

- К реорганизации Отдела нот Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина 52

- П. К. Луценко 53

- Хроника музыкальной жизни Украины 54

- Узбекская опера 54

- Сессия музыкальной критики в Москве 54

- В Ассоциации камерной музыки 54

- Юбилей С. М. Козолупова 55

- К юбилею Е. А. Бекман-Щербины 55

- Турецкая музыка 56

- Советская музыка за рубежом 65

- Образец белоэмигрантского тупоумия 68

- США 68

- Франция 69

- Бельгия 70

- Италия 70

- Германия 70

- Некрологи 71

- К вопросу о профессиональных заболеваниях скрипачей и виолончелистов 72

- О стабильном учебнике (школе) для смычковых инструментов 78

- О некоторых сдвигах в научном обосновании вокальной методики 80

- Е. Вилковир и Н. Иванов-Радкевич. Общие основы инструментовки для духового оркестра 84

- П. Берлинский. Монгольский певец и музыкант Ульдзуй-Лубсан-Хурчи 85

- Первый концерт Бетховена для скрипки (C-dur) 87