Звукоряд этих гармоник диатонический или мажор с малой септимой (в татарских) или мажор с большой септимой. Азиатская гармоника отличается от других, главным образом, своим звуком, а не звукорядом, остающимся европейским, особой диатонической резкостью звука, напоминающей национальный восточный духовой инструмент «зурну». Количество клавиш в правой руке колеблется от 12 до 21, в левой руке (на татарских) их обычно 3. Два из них с мажорными трезвучиями, а третий посредине с двумя «подголосками» (не заполненными квинтами). На азиатских гармониках в левой руке бывает иногда столько же клавиш, сколько и в правой, но звучат они октавой ниже.

Диатонический звукоряд этих гармоник обеспечивает исполнение на них национальных чувашских, а следовательно, татарских и др. песен народов Поволжья, с их пентатонной гаммой, которую можно воспроизвести из любого диатонического звукоряда. Но исполнить на этих гармониках музыку с более сложными звукорядами, в которых могут встретиться один или два хроматических полутона, уже нельзя. Особенно неудачно подобраны на них басы и аккорды в левой руке, которые почти целиком перешли от немецких и русских гармоник. Поэтому нет ничего удивительного, что в последнее время распространение этих «восточных» гармоник в музыкальной практике значительно сократилось и они стали заменяться обычными венскими гармониками или хромками.

Вместе с тем гармоника может быть чрезвычайно успешно приспособлена к любым национальным музыкальным особенностям народов СССР. На ней свободно можно построить не только 7- или 12-ступенную гамму, но и любую восточную (17-, 22- и 24-ступенную). Точно так же этот инструмент позволяет расположить на нем звуки таким образом, что они, сохраняя звукоряды национальных песен и их особенности, вместе с тем дают исполнителю большие возможности для его дальнейшего музыкального развития и исполнения на этой гармонике образцов музыки других народов с более сложными звукорядами.

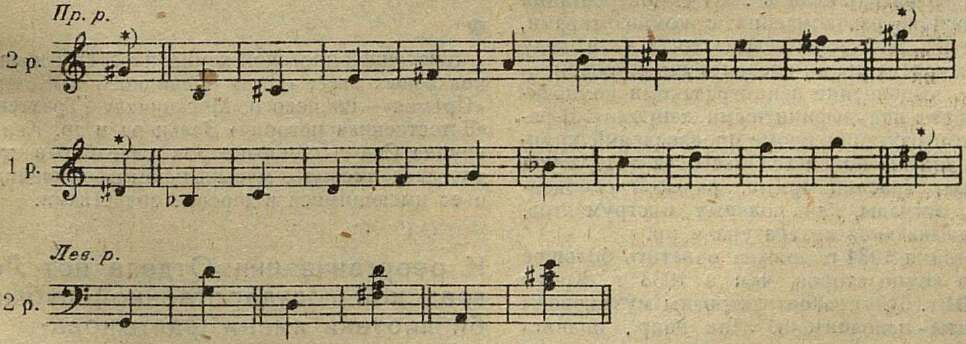

Приводим ниже пример построения национальной гармоники, приспособленной к особенностям песен средне-волжских народов (татар, чувашей, марийцев и др.), которая, по сравнению с существующими национальными гармониками (татарскими), имеет то преимущество, что позволяет исполнять на ней ряд образцов революционной музыки, с более сложными звукорядами, нежели пентатоника или диатоника.

Особенность построения звукоряда этой гармоники такова: в правой руке на двух рядах даны две пентатоники от разных звуков. Исполнитель, играя на одном только ряде, имеет все необходимые звуки для исполнения своей национальной песни. Эта песня совершенно легко может быть транспонирована в другую тональность (пентатонику), если играть ее на втором ряду без изменений.

Пользуясь при исполнении обоими рядами вместе, исполнитель получает уже 10-ступенную гамму, которая позволяет ему исполнять не только свои национальные песни, но и большинство популярных европейских. В этой гармонике две вместе взятые пентатоники с разными в каждой из них звуками делают эту гармонику значительно совершеннее ряда существующих типов, как-то: народных однорядных, двухрядных, «тальянок» и «хромок» и даже «венок». При желании звукоряд этой гармоники с 10-ступенного легко можно довести до полного хроматического двенадцатиступенного, поместив в крайних клавишах недостающие полутоны (как в венской гармонике).

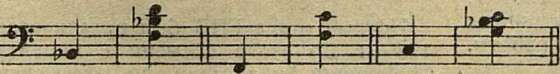

В левой руке, как и на венской гармонике, помещается 12 клавиш по 6 в каждом ряду. В первом ряду расположены басы и аккорды, наиболее характерные для сопровождения музыки, построенной на пентатонике (тоническое мажорное трезвучие, доминанта с выпущенной терцией и септаккорд II ступ. без терции). Во втором ряду даны аккорды для сопровождения мажорной гаммы, которую можно построить из 10-ступенного звукоряда (тоника, доминанта и субдоминанта с пропущенной терцией), так как она может быть одновременно и VI ступ. от пентатоники 1-го ряда. Терция в этом аккорде большая или малая, добавляется из правой руки:

1 р.

* — по желанию 1-я пара; 2-я пара; 3-я пара.

Кроме гармоники, к национальным особенностям музыки отдельных народов можно было бы приспособить и некоторые европейские щипковые инструменты. Некоторые из них, например мандолина, в музыкальном быту отдельных народов, особенно Кавказа и Закавказья, начинают приобретать все большее и большее распространение. Несомненно, эти инструменты получали бы еще большее распространение, если бы вместо темперированного хроматического звукоряда здесь были бы звукоряды, характерные для музыки различных народностей.

Такой опыт выпуска некоторых европейских инструментов с национальными звукорядами значительно приблизил бы их к национальным исполнителям, которые затем через эти промежуточные инструменты уже легче могли бы овладеть и другими более совершенными инструментами и теми же инструментами с темперированными звуками.

Особо благоприятное положение среди всех европейских инструментов в смысле продвижения их в трудящиеся массы нацреспублик занимают инструменты, не имеющие фиксированных ладов, как на щипковых инструментах, или заранее настроенных в определенной высоте струн и языков, как в клавишных инструментах и гармониках.

Таким инструментом в настоящее время является пока только один — скрипка. Но тем не менее скрипка, получившая вполне заслуженное признание международного инструмента, в музыкальный быт трудящихся Востока пока что проникает еще довольно медленно, тем более, что о неприспособленности этого инструмента к исполнению восточных звукорядов говорить не приходится. В этом отношении восточные национальности СССР оказались более передовыми, так как скрипка у некоторых из них (например у чувашей и марийцев) считается любимым народным инструментом.

А. Новосельский

По Союзу

Ленинград

Ленинградский Союз советских композиторов

Контрактацией 1933 г. по ЛенССК было охвачено 32 композитора. По контрактации 1933 г. написаны «Ижорская симфония» Щербачева, симфония «Турксиб» Штейнберга, два фортепианных концерта с оркестром (Желобинского и Дзержинского), органный концерт Юдина, Кончерто гроссо (для оркестра) Чулаки, «Вокальная сюита» (№ 6) для голоса и оркестра на материале народных песен — Тюлина, сюита для вокального ансамбля Чичериной, цикл лирических песен Соловьева-Седого и др. Помимо этого сейчас заканчиваются красноармейская симфония Гладковского, симфония Животова, поэма для хора и оркестра «Освобожденный Прометей» Пащенко (текст И. Садофьева). Если в 1933 г. контрактация шла на основе ознакомления с композиторами, выявления их творческого лица, то в этом году в принцип контрактации внесен элемент планирования, т. е. выполнение ленинградскими композиторами работы над «дефицитными жанрами». В результате контрактации, кроме произведений крупных форм должна появиться массовая литература для деревни, Красной армии, рабочей самодеятельности, эстрады, для сольных инструментов, детская музыкальная литература и пр.

Контрактация 1934 г. должна охватить большее количество композиторов, чем в 1933 г. Кроме того, в 1934 г. будут законтрактованы музыковеды и музыканты-исполнители. Так, напр., пианист Рензин законтрактован в настоящее время для исполнения концерта Дзержинского. В 1934 г. законтрактованные исполнители будут объединены для совместной творческой и методической работы.

При ЛенССК работает секция критиков (председатель секции т. Гинзбург) и организуется секция исполнителей. В бюро секции вошли Рензин, П. Серебряков, Ал. Каменский и Альтерман. К работе в секции исполнителей привлекается ряд артистов гостеатров; в их числе Преображенская, Тихий, Соколова и др.

При творческом отделе ЛенССК работают группы рабочей художественной самодеятельности — оборонная, эстрадная, колхозная, детская. Основной задачей этих творческих групп является укрепление связи с широчайшими массами рабочего, красноармейского, детского, колхозного, музыкально-самодеятельного актива.

Закончен конкурс на молодежную песню, организованный обкомом комсомола, отделом массовой работы Ленсовета, Союзом композиторов и Союзом писателей. Композиторы представили к конкурсу свыше 150 произведений.

К весенней посевной кампании ГИХЛ издает ряд колхозных пьес: «Пир» — Белицкого и Жежеленко, «Премия» — Еленского, «Москвичка» — Трахтенберга, «Естественная история» — Зельцера и др. Колхозная группа Союза композиторов разрабатывает методическое письмо о музыкальном оформлении этих пьес имеющимися в деревне средствами.

К реорганизации Отдела нот Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина

Нотный отдел ГПБ был организован в октябре 1930 г. До этого времени с момента основания Публичной библиотеки ни музыкального отдела, ни отдела нот в ней не существовало. В структуре б. императорской библиотеки значился отдел искусств и технологии (!?), одним из подотделов которого являлось собрание нотных изданий и

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За высокое качество советской музыкальной критики 5

- За большевистскую самокритику на музыкальном фронте 8

- О творчестве Л. А. Половинкина 15

- Певец рабочего класса. Памяти А. А. Давиденко 28

- «Катерина Измайлова» в театре им. В. И. Немировича-Данченко 33

- О театральной музыке 37

- Музыкальная работа в клубе КОР 39

- Конференция по летней работе ЦПКиО им. Горького 40

- Конференции журнала "Советская музыка" 41

- К вопросу об организации массового производства национальных музыкальных инструментов 45

- Ленинградский Союз советских композиторов 52

- К реорганизации Отдела нот Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина 52

- П. К. Луценко 53

- Хроника музыкальной жизни Украины 54

- Узбекская опера 54

- Сессия музыкальной критики в Москве 54

- В Ассоциации камерной музыки 54

- Юбилей С. М. Козолупова 55

- К юбилею Е. А. Бекман-Щербины 55

- Турецкая музыка 56

- Советская музыка за рубежом 65

- Образец белоэмигрантского тупоумия 68

- США 68

- Франция 69

- Бельгия 70

- Италия 70

- Германия 70

- Некрологи 71

- К вопросу о профессиональных заболеваниях скрипачей и виолончелистов 72

- О стабильном учебнике (школе) для смычковых инструментов 78

- О некоторых сдвигах в научном обосновании вокальной методики 80

- Е. Вилковир и Н. Иванов-Радкевич. Общие основы инструментовки для духового оркестра 84

- П. Берлинский. Монгольский певец и музыкант Ульдзуй-Лубсан-Хурчи 85

- Первый концерт Бетховена для скрипки (C-dur) 87