Здесь же интересно отметить в этом же плане другой момент: в предыдущем примере монах при упоминании «мужниной гробницы» проявляет черты ханжеского притворства — преувеличенность выражения (уменьшенный септаккорд, падающая секунда на слабом окончании с участием смягчающего, эмоционализирующего гармонического звука mi бемоль).

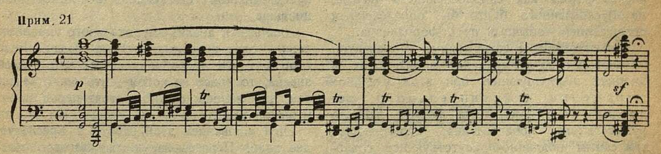

Наконец, представляет интерес для характеристики лаконического приема Даргомыжского вторичное появление инструментальной фразы монаха в кратком оркестровом вступлении ко II действию. Здесь композитор ставит перед собой сложную задачу в виде некоего инструментального эпиграфа к действию: изобразить Дон-Жуара в монашеском обличии, сочетать противоположное. Для этого он объединяет знакомую уже нам нисходящую хоральную фразу монаха (см. пример) и как бы скрытую за ее благочестивым обликом остро-ритмованный и прихотливо извивающийся рисунок, изобличающий подвижную и импульсивную фигуру Дон-Жуана (нижняя строка):

Прим. 21

В этой статье я попытался осветить лишь важнейшие стороны творческого метода Даргомыжского, определившие сильную реалистическую струю в его творчестве. Эти важнейшие элементы являются до сих пор и наименее выясненными в их подлинном значении. О речевых интонациях Даргомыжского говорилось много, но существа интонационного содержания его произведений в связи с их тематикой, принципов мелодического строения у Даргомыжского касались мало. А это — решающий вопрос в характеристике творческих принципов Даргомыжского.

Другой основной вопрос — о наличии в творчестве композитора тенденций к лепке социально-обобщенных образов, о пределах этих синтетических попыток, о приемах, средствах, которыми пользуется Даргомыжский для этих целей. Мы видим, что они разнообразны, что Даргомыжский часто широко и многообразно развертывает характеристику сценического образа.

Однако при широте и гибкости приемов Даргомыжского эта характеристика не получает подлинного развития и не является основой настоящего музыкально-драматического развития в целом. Здесь и таится порочность творческих установок, о которых рассказывает со слов композитора Н. Н. Римская-Корсакова (см. выше). Эта же черта обусловила и особенности гармонического языка Даргомыжского, которого я почти не касался в этой статье, так как в целом эта тема должна явиться предметом другой, специальной, работы.

И. Рыжкин

«Менуэт» Танеева

(О художественном образе)

Перечисление композиционных средств, анализ формы как самодовлеющего начала, не обусловленного будто бы определенным содержанием — обычный путь формализма.

Повествование о содержании, о развитии образов и о заключающихся в них идеях и эмоциях, игнорирующее при этом реальное выражение действительного содержания в конкретных формах данного музыкального произведения, подменяющее тем самым подлинно-присутствующее содержание импрессионистским рассказом о впечатлениях, ассоциациях автора рецензии или критического очерка и т. п. — оборотная сторона того же формализма.

Мы, советские музыковеды, ищем другого пути. Мы знаем, что формальный анализ может быть не формалистическим, если форма предстает в этом анализе как форма определенного содержания. Быть может, наша теоретическая мысль движется медленнее, чем это было бы возможно, если бы мы, теоретики, отчетливо осознали, что построение нового метода анализа музыкальных произведений есть наша прямая обязанность, наш долг, и что известные неудачи, отдельные ошибки неизбежны во всякой творческой работе. Казалось бы, все это вещи элементарные, но за последнее время на теоретическом фронте создалось ненормальное положение, которое грозит превратиться в серьезный тормоз для нашей работы. Отсутствие центра научно-исследовательской работы привело к изоляции теоретиков друг от друга. Каждый из нас ищет новых путей и преодолевает ошибки как старые, так и новые, не в атмосфере товарищеской критики, но путем углубленного «самоанализа» — почти что по рецептам «нравственного самоусовершенствования». Невольно берется установка — не на максимум положительной творческой работы, пусть связанной еще с отдельными, хотя бы и значительными, срывами, а на наименьшее количество новых ошибок, хотя бы отсутствие этих ошибок вызывалось вовсе не полной успешностью новой работы, а достигалось путем полной связанности творческой инициативы.

Целостный анализ музыкального произведения — одна из самых трудных задач. Если в этой работе делается попытка дать такой анализ, то вовсе не потому, что он отвечает тем требованиям, которые стоят перед нами, музыковедами.

Опубликованием этой работы я преследую две цели. Первая — нарушить «заговор молчания» вокруг вопросов конкретного анализа, дать толчок к развитию перекрестных споров, к выявлению самых различных точек зрения, бережно хранимых «на дому»; вторая — на материале наследства поставить некоторые проблемы, актуальные для развития советской музыкальной культуры.

Мне представляется, что композиционные приемы, использованные Танеевым, употреблены для того, чтобы в первой части воспроизвести существенные черты аристократического искусства XVII–XVIII вв. и ввести нас через это в идеализированный мир французской аристократии (первый образ); во второй части — противопоставить ему искаженный образ французского плебейского революционногодвижения конца XVIII в.; дать развитие конфликта этих двух начал в третьей части.

Анализ этого произведения приводит к следующим трем вопросам: 1) как относится композитор к использованию народных песен (более широко — вопрос о музыкальных «цитатах»); 2) есть ли соответствие музыкально го и литературного текстов признак реализма; 3) можно ли говорить о наличии образов в этом произведении и не есть ли музыка искусство абстрактное, не образное.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99