Очевидно происхождение задержания, которым заканчивается второй четырехтакт: это тематический элемент «г» вступительного двутакта. Слабое окончание, данное этим элементом, охотно используется — и не только там, где оно наиболее соответствует слабому окончанию стихотворной строки («очарованьем» — такты 5, 6, «замираньем» — такты 9, 10, «науки» — такты 13 и 14, «звуки» — такт 18), но и там, где текст дает окончание на сильной доле («взмах каблучка» — см. прим. 4).

Так устанавливается тематическое единство, цельность и взаимосвязанность внутри первой части. Эта цельность является результатом не органического роста музыкальной мысли, преобразующейся качественно и сохраняющей при этом внутреннее родство (первый тип), но результатом формально-логического выделения элементов и механического их сцепления (второй тип).1

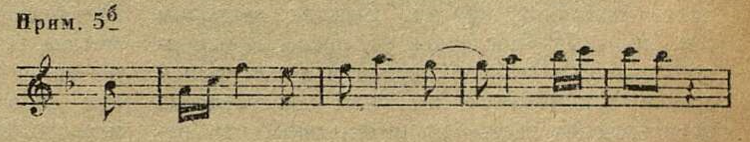

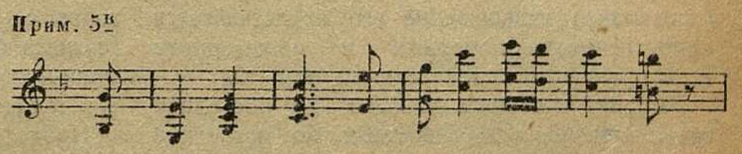

Примеры первого типа можно привести изтворчества Бетховена. В сонате фа-можор ор. 10, № 2, элемент «а» развивается заново, как внутри главной партии (развитие мелодического устремления вверх в форме гармонической фигурации, см., прим. 56), так и за ее пределами: в новом виде он кладется в основу побочной партии (еще большее развитие мелодического устремления вверх в форме гармонической фигурации, обогащенное перемещением вверх по ладо-тональной шкале — из фа-мажора в до-мажор; этот переход в сферу доминанты — один из показателей качественного отличия главной и побочной партий — пример 5в):

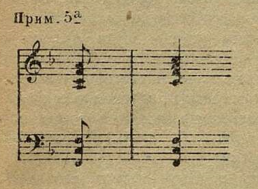

Прим. 5а

Прим. 5б

Прим. 5в

В 5-й симфонии мы имеем еще более яркую картину. Два первых мотива главной партии и первый четырехтактный мотив побочной партии — это зерна двух качественно отличных образов, родственных друг другу не только потому, что побочная партия идет на фоне отзвуков главной партии (виолончели и контрабаса: b — b — b — es ![]() ), но — главным образом — потому, что первый мотив побочной, при всем своем коренном отличии от исходных мотивов главной партии, всеже развит, произведен из этих последних. Уже первое восьмитактное построение, следующее за двумя начальными мотивами, сводит соединительные интонации g — 1 и es— d (секундовое нисхождение от устойчивой к неустойчивой гармонии) между двумя мотивами к пределам одного мотива: as — g (вступление альтов — секу ндовое нисхождение от неустойчивости к устойчивости):

), но — главным образом — потому, что первый мотив побочной, при всем своем коренном отличии от исходных мотивов главной партии, всеже развит, произведен из этих последних. Уже первое восьмитактное построение, следующее за двумя начальными мотивами, сводит соединительные интонации g — 1 и es— d (секундовое нисхождение от устойчивой к неустойчивой гармонии) между двумя мотивами к пределам одного мотива: as — g (вступление альтов — секу ндовое нисхождение от неустойчивости к устойчивости):

_________

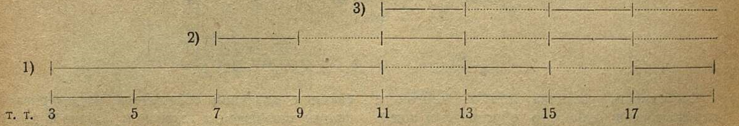

1 Второй четырехтакт дает сочетание тематических элементов, вычлененных из вступительного двутакта с новым элементом «д». После их сосуществования во втором четырехтакте элемент «д» выступает в начале третьего и четвертого построений, как наиболее яркий показатель их тематической связи с предшествующим. Таким образом — не тематический рост, а тематическое наслоение связывает одну часть с другой. Наглядно это можно было бы изобразить следующим образом:

1. Элементы вступительного двутакта, 2. Элемент «д». 3. Секвентные нисхождения.

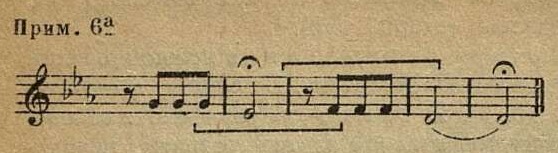

Прим. 6а

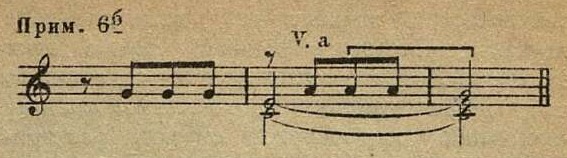

Прим. 6б

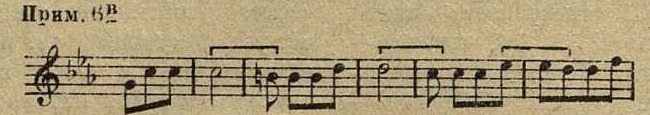

Прим. 6в

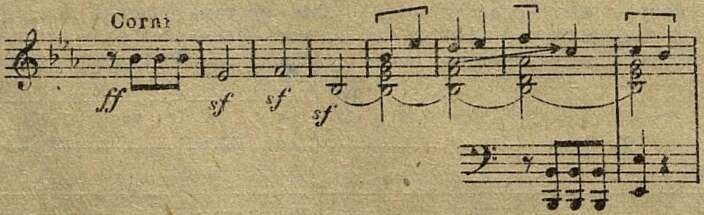

В связующем переходе это секундовое нисхождение преобразуется посредством задержания (6в), которое сыграет впоследствии значительную роль в формировании побочной партии. Расшатав первоначальную ладотональность (с -moll), связующий переход завершается установлением Es-dur’a — тональности побочной партии. Выкрик валторны (см. прим. 7) — последнее утверждение основной тематики главной партии и в неменьшей степени отрицание ее. Элементы качественного перерождения настолько интенсивны, что переход в противоположный образ, немедленное («скачком») утверждение его представляется единственносзакономерным и оправданным всей предшествующей логикой развития.

Выкрик валторны доводит до последней грани изменения первой темы; до последней грани — шотому, что первая тема еще не перестает быть здесь первой темой. Два мотива слиты в один, охватывающий четыре такта (без одной еосьмой ).

Сохранены средние звуки двух начальных мотивов (es и f), но раздвинуты крайние (вместо g — b, вместо d — b) и V ступень Es-dur’a (произошло и ладовое видоизменение), звук b замыкает этот выкрик в начале и в конце.

Таким образом, не только метрическая длительность первого мотива (четырехтакт побочной партии), не только его ладотональная форма (параллельный мажор Es-dur), но и звуковой состав его интонации оказывается подготовленным всем предшествующим развитием: первая интонация, приковывающая наше внимание, это хореический ход b — es, последняя интонация — задержание с — b в 4-м такте; устремление к звуку f является наиболее значительным моментом в середине этого мотива (кульминационный пункт). Так, звуки b — es — f (с) — b являются звуковым костяком — как соло валторны (кроме звука с), так и первого мотива побочной партии. Нужно ли пояснять происхождение нисхождения задержания с — b из нисходящей интонации секунды (сначала без задержания, потом в форме гармонического задержания), столь характерной для главной партии?

Происхождение первого мотива, его зависимость от предшествующего развития — несомненны. Но было бы очевидной ошибкой игнорировать качественное отличие этого мотива от всего тематического материала главной партии. В том и заключается возникновение нового качества, что оно несводимо к сумме элементов, существующих (хотя бы в зародышевом виде) ранее. После того как был сделан скачок, как наступил перерыв постепенности, все ранее развивавшееся пре образуется на новой основе. Первый мотив побочной партии — новая мысль, зерно нового образа:

Прим. 7

Особенность развития главной партии и перехода ее в побочную обусловлены идейным замыслом этого произведения. Формальный анализ, проделанный здесь, неразрывно связан с анализом содержания; рассматривая формы утверждения главной и побочной партии, формы перехода первой во вторую, не как равнодушные формы, а как формы опре-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99