цизме, то Риман, развив и обогатив положения Рамо, кроме того, показал и объяснил, исходя из тех же соображений, различную роль доминантовой и субдоминантовой тональностей в модуляционных планах произведений классического стиля и вообще поднялся до понимания модуляции, как «основы формы».1 В противоположность традиционной школе, которая, ставя проблему модуляции, интересовалась главным образом самой техникой перехода из одной тональности в другую, Риман (ему, между прочим, принадлежит сжатая формулировка: модуляция есть смена тональных функций) в неменьшей степени интересуется тем тональным целым, которое возникает в результате сопоставления ряда тональностей. Основная мысль Римака заключается здесь в том, что сопоставление ряда различных тональностей должно с той же логической необходимостью утвердить и закрепить главную тональность, с какой сопоставление созвучий в пределах одной тональности приходит к утверждению и закреплению тонического аккорда. И если эти взгляды в их римановском изложении ясно указывают на механическое понимание Риманом развития в музыкальном произведении (исходный момент — покой; внешний толчок нарушает его, вследствие чего возникает стремление восстановить нарушенное равновесие), то они имеют все же то положительное значение, что помогают охватить (хотя бы статически) музыкальное произведение как стройное, законченное единство.

Наиболее уязвимым, хотя и весьма существенным пунктом гармоническсй концепции Римана является дуалистическая теория мажора и минора. Эта теория, согласно которой минор понимается как зеркальное отражение мажора и строится соответственно «сверху вниз» (напр, ля-минорное трезвучие строится вниз от звука ми: б. терция плюс м. терция), восходит еще к Царлнно. Для обоснования этой гипотезы Риман пытался в одной из своих ранних работ доказать реальное физическое существование так называемого унтертонного ряда, являющегося зеркальным отражением непосредственно данного в звучании отдельного звука обертонного ряда (натурального звукоряда). Впоследствии Риман отказался от этой попытки, признав ее ошибочной. Однако немногим известно, что для обоснования дуалистической теории Римана вопрос о том, «слышны» ли унтертоны, не имеет решающего значения. Это обоснование тесно связано с работами непосредственных предшественников Римана — М. Гауптмана2 и особенно А. Эттикгена.3 Последний считал, что если единство и консонантность мажорного трезвучия («тоническое консонирование») основаны на соединении некоторого исходного низкого звука со звуками, служащами его ближайшими обертонами (при этом исходный звук оказывается разностным комбинационным тоном), то единство и консонангность минорного трезвучия («фоническое консонирование») основаны на соединении некоторого исходного высокого звука с теми звуками, одним из ближайших обертонов которых он является (при этом исходный звук оказывается тоном совпадения). Таким образом, между мажором и минором обнаруживается полное соответствие.4 Однако слабость дуалистической теории заключается в ее несоответствии художественной практике как раз того стиля, который по преимуществу изучается Риманом (классицизм). Действительно, если последовательно проводить дуалистический принцип, как эгб делал Эттинген, придется признать, что напр, доминантой в ля-миноре является ре-минорное трезвучие, что в минорном трезвучии следует удваивать квинту (т. е. исходный звук) и т. д. и т. п. Исходя из этих положений, Эттинген дал свою гармонизацию «Шотландских песен», якобы «неверно» гармонизованных Бетховеном. Риман не мог присоединиться к этим взглядам. Оп считал, что, «чтобы понять структуру минора», необходимо исходить из дуалистического принципа, но «чтобы написать в миноре разумное произведение», следует принять также во внимание «законы реального звучания», т. е. закономерности натурального звукоряда, характерные для мажора. Таким образом, по Риману основной тон минорного трезвучия уже не совпадает с его «исходным» звуком и оказывается в басу, доминанта в миноре остается доминантой в обычном смысле и вообще минор на практике оказывается в значительной мере подчиненным закономерностям мажора. Однако своей цифровке и обозначениям, основанным на дуалистическом принципе (напр, до-минорное трезвучие обозначается °g, ре-минорное °а, — нолик слева указывает на минор), Риман упрямо хотел придать именно практическое значение, что, конечно,

_________

1 «Систематическое учение о модуляции, как основа учения о музыкальных формах» — заглавие одной из работ Римана, переведенной на русский язык.

2 Мориц Гауптман (1792–1868). Основные работы: «Die Natur der Harraonik und Metrik» (1853) и «Die Lehre von der Harmonik» (1868).

3 Артур Эттинген (1836–1939). Основная работа «Harmoniesystem in dualer Entwicklung».

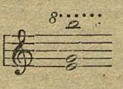

4 Действительно, напр, интервал малой терции образует вместе со своим комбинационным тоном

мажорное трезвучие, а вместе со своим током совпадения

— минорное трезвучие, причем комбинационный тон лежит настолько ниже нижнего звука малой терции, насколько тон совпадения выше ее верхнего звука. Поскольку тон совпадения звучит реально, а комбинационный тон возникает лишь в нашем восприятии, минор оказывается физически обоснованным в этом смысле даже «лучше», чем мажор). На последнее обстоятельство было обращено мое внимание во время одной из моих лекций в Московской консерватории в 1932–33 учебном году студенткой Н. Р. Котлер.

встречало и встречает справедливые возражения.1

Не излагая здесь целиком гармоническую концепцию Римана, мы затронем еще только один из ее важных принципиальных вопросов, именно проблему консонанса и диссонанса. Здесь Риман опирался на работы современных ему акустиков и психологов Гельмгольца и Штумпфа, но не присоединился полностью к точке зрения какоголибо кз этих исследователей, ибо, знакомый с немецкой идеалистической философией и эстетикой, он не мог всецело сводить музыкальные закономерности к чисто физическим категориям. Гельмгольца Риман подверг критике как за его попытку «двухосновного» обоснования минорного трезвучия (т. е. обоснования при помощи двух натуральных звукорядов; точка зрения, воспринятая в настоящее время проф. Н. А. Гарбузовым), не объясняющую минор как образование, «качественно равноценное» мажору, так и за его теорию консонанса и диссонанса, основанную на явлении биений и бессильную провести качественное различие между консонансом и диссонагёсом.

Теорию Штумпфа, основанную на психологическом явлении слияния звуков (Tonverschmelzung), Риман ставил много выше гельмгольцевской; в згой теории он также критиковал стирание качественной разницы между консонансом и диссонансом, а главным образом — между диссонансом и дискордансом (т. е. музыкально-бессмысленным сочетанием). Несмотря на свои высокие методологические требования, сам Риман пришел к выводу, что консонансами могут быть только мажорные и минорные трезвучия с их обращениями. Такой результат является следствием одного из основных пороков концепции Римана— антиисторизма. Проблема консонанса и диссонанса, хотя и связана с акустическими предпосылками, но может быть полностью решена лишь на основе постановки этого вопроса по отношению к тем или иным конкретным музыкальным стилям, с последующим выяснением связи между этими стилями с точки зрения единого исторического процесса. Сущность теории Римана о консонансах и диссонансах (в отличие от теории Штумпфа) заключается в том, что в музыкальном произведении мажорное и минорное трезвучие лишь тогда является консонансом, когда оно с функциональной точки зрения понимается нами как единый (однородный) созвук (трезвучие) или его часть. Так напр., ре-минорное трезвучие в до-мажоре не будет по Риману консонансом (а будет лишь «мнимым консонансом»), так как структура до-мажора определяется соединением трех главных мажорных трезвучий (от до, фа и соль); ре-минорное трезвучие должно быть в этом случае понимаемо как «замещающее» субдоминанту соединение двух звуков субдоминантового трезвучия (фа, ля), с одним звуком доминантового (ре).

Диссонируют, по Риману, не интервалы, а звуки. Напр., в квинтсекстаккорде II ступени до-мажора диссонирует не интервал секунды (до-ре), но звук (ре), благодаря которому все созвучие не может быть понимаемо как входящее в состав одного основного созвука (трезвучия, в данном случае субдоминантового). Наконец, иногда Риман идет еще дальше и указывает, что даже доминантовое трезвучие не бывает «вполне консонирующим», так как мы его сопоставляем с тоникой, которую «не забываем на протяжении всего произведения». Таким образом, «вполне консонирующим» оказывается в конечном счете только одно тоническое трезвучие,— центр, с точки зрения которого происходит восприятие всего произведения. Поэтому тоника не может быть, по Риману, в том же смысле «замещена» другим созвучием (напр, трезвучием шестой или третьей ступени), в каком это возможно по отношению к субдоминанте и доминанте. Нетрудно видеть, что перечисленные положения, проводящие различие между «музыкальным и физическим консонированием» (Риман), очень близко подходят к проблеме устойчивости и неустойчивости в музыкальном произведении, обычно связываемой с теорией ладового ритма.2

_________

1 Дуалистическая концепция в ее теоретической части оказала влияние и на последующих теоретиков. Напр., теория ладового ритма Б. Яворского, объясняющая структуру мажора и минора, исходя из совершенно иных, чем Риман, предпосылок, также считает строение минора обратно-симметричным мажору. Однако Б. Яворский (nак же, как Г. Катуар, уделяющий дуалистической концепции большое внимание) оговаривает, что такого рода минор (натуральный) почти не встречается в композиторской практике классического стиля, где господствует так называемый «искусственный минор», подчиненный закономерностям мажора. Натуральный минор часто встречается напр, в русской народной песне, в которой между прочим, тонико-субдоминантовое соотношение является более «близким» и понятным и играет большую роль, чем тонико-доминантовое. С другой стороны, и в произведениях западной музыки, по отношению к которым может идти речь о влиянии натурального минора (хотя бы в виде некоторого влияния славянской народной музыки), наблюдается известная «перемена ролей» доминанты и субдоминанты. Так, в конце а-moll'ного вальса Шопена oр. 34 № 2 (первые четыре такта вальса дают сопоставление тоники и субдоминанты), имеется «освежающее» отклонение в тональность мажорной доминанты, в которой излагается новая мысль (в конце мажорных произведений отклонения такого рода делаются в сторону субдоминанты: напр., во II пониженную ступень, в минорную субдоминанту). Таким образом, если, дуалистическая теория и находит себе иногда известное подтверждение, то только в практике тех стилей, которые были Риману в общем чужды и непонятны.

2 Вообще некоторые положения теории ладового ритма, как и других теорий, представляют предельное развитие (иногда ad absurdum) отдельных сторон концепции Римана. В этом развитии происходит однако «методологический скачок», резко отделяющий последующие теории от им предшествующих и относящий их к другому этапу буржуазного музыкознания и буржуазной идеологии. И если напр, в рассматриваемом вопросе Риман стоял на уровне современной ему точной и опытной науки (работы Гельмгольца и Штумпфа), то теория ладового ритма выдвинула не находящую надлежащего научного обоснования чисто идеалистическую гипотезу о тритоне, как единственном факторе музыкальной неустойчивости.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99