зитор больше всего сталкивается с иллюзиями идеологически «нейтрального» материала.

Технический фетишизм цепко держит в своих лапах мысль композитора и подсовывает ему эту жалкую басню о «специфических задачах» творчества для этого инструмента. Сколько бессознательного юродства лежит в этом взгляде на «свободную форму» инструментальной музыки, — свободную от содержания, но не свободную от бессодержаательности, добавим мы от себя.

Всилу этого традиционного предрассудка композиторы-формалисты занимаются писанием всевозможных сонат для скрипки соло, виолончели, альта соло, или скрипки и альта, виолончели и скрипки и т. д., единственным достоинством которых, право же, является то, что их почти никто не играет. Да и рассчитаны ли они на живое исполнение? Думается нам, что нет. Подобно кантовским «вещам в себе», эти музыкальные произведения существуют «аn sich» и только в редких случаях исполнительского фанатизма и самопожертвования появляются перед недоумеваюшей аудиторией.

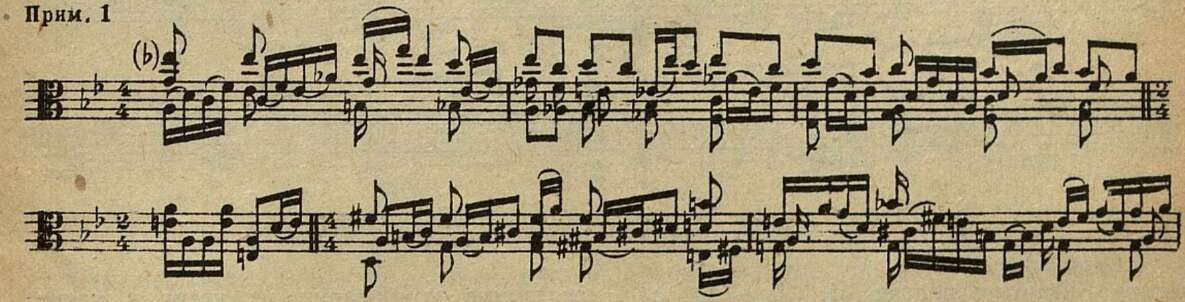

Один из известных исполнителей, мастеров своего искусства, когда я его спросил, что он думает об исполнении сонаты для альта Литинского, вежливо ответил: «Но ведь это же теория, это не музыка». А когда я спросил его, — ну, а все-таки, будет ли это звучать? — он, разводя руками и мило улыбаясь, ответил: «теоретически, да». Этот исполнитель был прав. Конечно, эта музыка имеет свой материальный эквивалент звучания. Можно сыграть, например, такое место:

Прим. 1

Разумеется, можно. Но эффект такого звучания не будет обладать нужной доступностью и эмоциональностью, чтобы вызвать необходимую эстетическую реакцию у слушателя.

Причина же этой «недоходчивости» лежит глубже. Ее нельзя сводить только к контрапунктической схоластике. Последняя сама является следствием более общих причин и, взятая изолированно от них, ничего не объясняет.

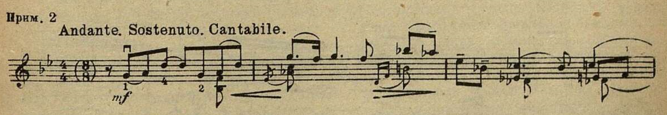

Если мы попытаемся вслушаться в звучание исходных интонаций скрипичной сонаты Литинского, то нам бросится в глаза парадоксальная особенность этих интонаций — их обезличенность, бесцветность и неопределенность:

Прим. 2

Секундо-квартовый оборот g1a1d2, дважды повторяемый и подчеркнутый в своем выжидательно-вопросительном движении «возвращенной» секундовой интонацией g2f2g2, скрещивается с обратным мелодическим ходом, отражающим с иеменьшей предупредительностью и грацией внутренний смысл первого хода. Этот второй оборот также построен на секундо-квартовой интонации — b2as2es2 эмоционально-окрашенной, благодаря ускользающе-неустойчивому движению, в тона неуверенного искания, или — как иногда гово-

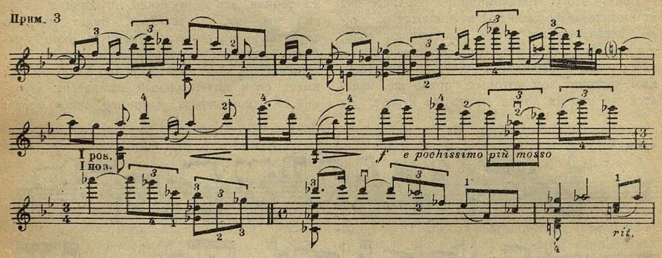

рят — «неясного стремления». Таким образом, благодаря секундо-квартовой интонационной основе, тематическое зерно первой части сонаты приобретает оттенок скрябинизированной томности, символической загадочности и неясности. Однако, отсутствие четкой тонально-ладовой устремленности самого мелодического рисунка мешает перерасти этому оттенку в характеристику всего движения. Он остается лишь бледной тенью скрябинской тематики и приобретает черты, отнюдь не напоминающие мистическую экзальтацию скрябинских сонат,, с их экстатической приподнятостью, истерическими ритмами и эротизмом. Секундо-квартовое зерно темы становится предметом прозаических экспериментов, умножающих и варьирующих его чисто-линеарные, т. е. звуковысотные в данной скале движения, возможности. Уже в 3-м такте (пр. 3) четыре кварты подряд f2 b2 es3 as3 как бы провозвещают дальнейший путь темы.

Прим. 3

Начиная с 7-го такта секундо-квартовая форма становится исходным пунктом для всяческих трансформаций. Подобно гусенице, она вытягивает свои членики и захватывает большие интервалы, свободно пробегая звуковые пространства. Комбинации с квинтами, ускорения или уплотнения первоначального оборота, отныне становятся в центре внимания композитора, который чувствует себя в роли, сильно смахивающей на амплуа престижитатора звуков, разыгрывающего новые и неожиданные комбинации из кварт и квинт. Темы, мелодии, как таковой, уже нет. Есть интервалы и карточные фокусы с этими интервалами. Нет композитора-художника, есть комбинатор кварт и квинт, готовый поставить в тупик самих… нидерландских контрапунктистов, если бы они были живы!

В этом своеобразном параде приемов живой музыке нечего делать. Самые обычные понятия о жизненности художественного произведения искажены. Вот, например, как понимается «развитие тематического зерна»:

Прим. 4

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99