творческого развития, сам подчеркнул тот факт, что мы имеем здесь дело не со случайным экспериментом, а с определенным взглядом на искусство, достаточно прочно укоренившимся в сознании композитора. Мы не знаем 2-й симфонии Литинского, которая, по утверждению композитора, продолжает эту «линию». Но нам известны квартеты Литинского, и они-то и наводят на мысль, что мы действительно здесь имеем дело с некоторой системой взглядов, правда, еще находящейся в становлении и не чуждой колебаний в ту или другую сторону, но всеже достаточно определившейся в своих тенденциях.

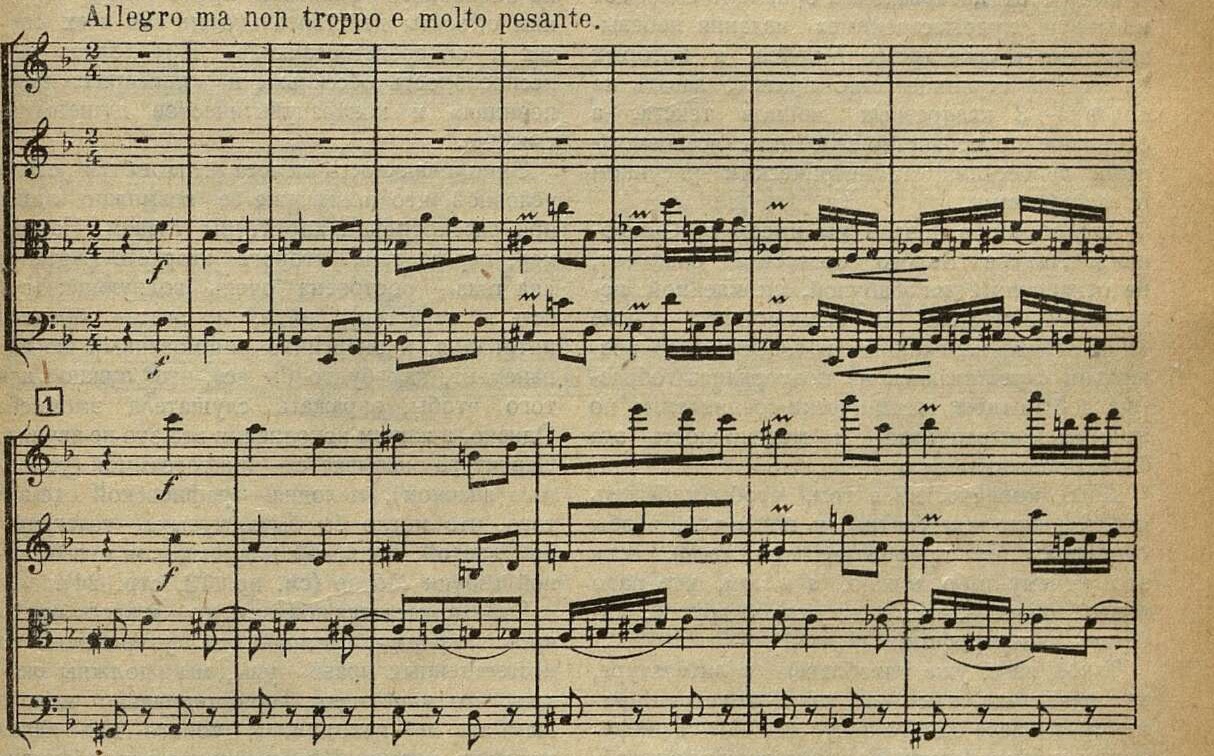

Материал квартета подтверждает те наблюдения, которые дают нам сонаты. Здесь мы встречаемся с тем же творческим методом, с которым познакомили нас скрипичная и альтовая сонаты. Мы слышим ту же модернистически усложненную ткань, тот же страх быть понятным, ту же боязнь быть на кого-либо похожим. Здесь слуху также не на чем остановиться, а сознанию нечего осмысливать, и оно влачится по контрапунктической вязи. Вот искусно сплетенный узор из септим:

Прим. 12

Этих интервальных узоров слишком много, они давят и гасят всякий смысл в движении своей орнаментальной стабильностью. Более половины всей звуковой массы квартета употреблено на этот орнамент.

Помимо того, что он утомляет количеством, он угнетает и качеством:

Прим. 12а

Весь этот интервальный орнамент вызывает в памяти «художественные» издания небезызвестного в свое время Мориса, в которых на каждой странице было принято давать не более 2–3 квадратных дюймов текста, а остальное пространство заполнять всевозможными арабесками, геометрическим рисунком и завитушками.

Аналогично в поэзии мы имеем в «Симфониях» Андрея Белого словесный орнамент, не оснащенный ни фабулой, ни идейной целеустремленностью. В «Симфониях» также «кропотливо измеренные и взвешенные» возникали, скрещивались и повторялись образные лейтмотивы, механически соединяемые по законам контрапункта, и механичность эта была произвольна».1

Дело, конечно, не в том, чтобы избежать кварт, квинт или септим, и не в том, чтобы отказаться от применения орнамента, если это почему-либо нужно, а в том, что надо в этой области, как и во всякой другой, избегать гипертрофии.

Такой язык уже разоблачен в литературе, как эклектика, как попытка механически применить в сфере одного искусства еще специфические приемы (орнамент) другого. Из-за ослабления смысловых связей укороченностыо привычных ассоциативных линий, не имеющих за что зацепиться в этом «перманентно-но.вом» музыкальном материале, получается, что из поля зрения слушающего постепенно уходят все элементы жизненного, социально-значимого содержания, остается «гелое место» и чисто отрицательная величина — раздражение.

Музыкальный язык сонат и квартетов Литинского свидетельствует о разорванности и молекулярности сознания самого композитора, не способного охватить предстоящие перед ним объекты действительности «во всех связях и опосредствованиях». Преодолеть эту неспособность бессильны и «линеарная композиция» и контрапунктическое душевыматывание.

Эмоциональность мелоса становится столь условной, что понимание ее возможно лишь при рассмотрении партитуры глазом. Например, первая тема второго квартета (Agitato) «на глаз» построена очень волнующе: тут есть и страстный ритм, и сжатая броская интонация, и энергично рифмованный аккомпанемент, как будто бы все, что нужно для того чтобы, заражать слушателя эмоцией. Однако, в живом исполнении все это не звучит. Партитура оказывается — пиктограммой (условным значком), мелодия — графической схемой того, что могло бы быть, музыка — телеграфной лентой, понятной для знатоков музыкальной азбуки Морзе (см. пр. 13, стр. 21).

Что же касается новизны, то — и здесь опять ирония формы, мстящей за узурпацию ее «естественных прав» — увы, мы должны сказать, что и новизны, принципиально нового шага мы не находим. В сонате для альта звучание музыки Шимановского и нео-бахианские поиски линеаристов (Хиндемит) представляют собой столь же парадоксальную помесь, как и скрещивание Скрябина с конструктивистами (фуга) в сонате для скрипки. Во втором и четвертом квартетах мы находим модерн истическую фактуру инструментовки с традиционными col legno, sul ponticello, эффектным сочетанием pizzicato левой руки и tremolando, после Дебюсси, Равеля и Шимановского никого уже не удивляющих. Несомненное мастерство самого Литинского объективно играет в этих случаях роль великолепного транспаранта, за которым пылает угасающее пламя буржуазной музыкальной культуры, бросая свою уродливую и мрачную

____________

1 См. «Литературный критик», 1933, № 2. Статья А. Болотникова: «Неудавшийся маскарад» (о романе А. Белого «Маски»).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99