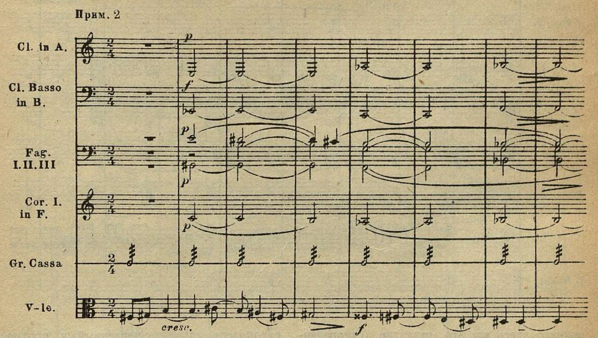

пираемая хроматическим движением деревянных (Cl., Cl.-basso, Fag.) и валторны (с 10 такта); это напряженное, точно насильственное нисходящее движение, упорно сдерживаемое синкопами, нагнетающее новую, силу звучности в мелодике (piu f — в нисходящем движении темы-напева) завершается неожиданным Dis-dur’oм:

Прим. 2

Такова своеобразная экспозиция, сжатое, почти лаконическое изложение основного тематического материала «Траурной песни».

Это — еще не траурная песня. В интонациях этого необычайно-простого, широкого диатонического напева (см. прим. 1) запечатлено лишь глубокое и скорбное, но вместе с тем — напряженно-страстное раздумье («meditation»), философски-созерцательное обращение внутрь своего «я».

Интонационно-ритмическая напряженность этой певучей темы требует развития, разрешения, исхода. Напряженное хроматическое сползание, неожиданно завершающееся Dis-dur'ом, есть лишь отграничение, кристаллизация мысли-образа. И не случайно, а сознательно композитор ведет этот мучительнонапряженный ход в Dis-dur, напрягая все силы, чтобы сосредоточиться на нем, уложить его в железные рамки логического развития. Он точно боится, что эта глубокая, волнующая тема выльется в бесформенное текучее лирическое настроение, в прелюд элегического характера. И композитор закрепляет эту граненую мысль-образ, но закрепляет лишь для того, чтобы раскрыть во всю шиоь заложенное в нем идейно-эмоциональное содержание в движении-саморазвитии (именно — саморазвитии, как мы увидим ниже) основной темы.

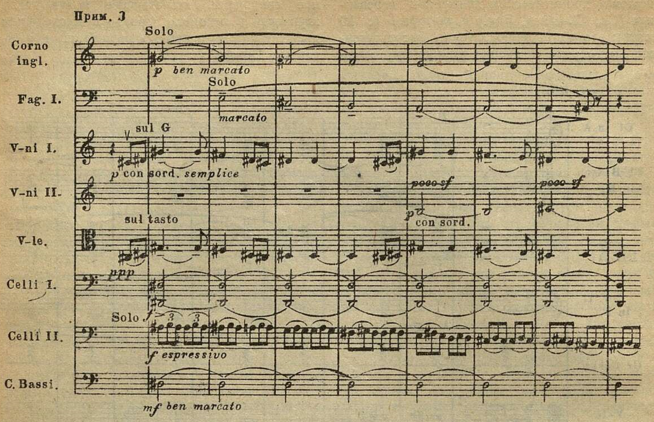

Это развитие начинается с 16 такта (см. партитуру — [1]): едва успела отзвучать эта тема в альтах (такты 1–16), как ее подхватывают скрипки (вместе с альтами). И вот — точно ломая спутанный метр — появляется характерный атрибут движения — саморазвития основной темы: триолевая фигура виолончелей (на педали контрабасов) (см. пр. 3. стр. 30).

Властно и порывисто звучат эти возбужденные триоли, увлекая, видоизменяя, расширяя (но не варьируя) основную тему. Тема ширится и растет, но характерно — развитие это (быть может, против желания композитора!) направлено куда-то вглубь, вовнутрь; взволнованная фраза виолончелей (движение триолями) превращается в безудержное, беспокойное и томительное клокотанье, нагнетающее общую звучность оркестра, раскаляющее общую эмоциональную напряженность, но не разрешающее ее. Тема на всем протяжении данного отрезка (до [3] — в партитуре) ни разу не проходит целиком, полностью: она раскинута здесь отрывками, но как разбухли, как развились элементы этой темы; и какой сурово-мрачный колорит

Прим. 3

приняло здесь все это развитие (саморазвитие!) основного тематического материала на фоне беспокойного, но пока бесплодного трепетанья пульсирующего триолевого ритма и тяжелых, скованных ниспадающих интонаций меди (Corni, Trombe) и дерева (Ob., Clar., Fag.).

Исходная тема — скорбный, но спокойный напев-раздумье — раскрывает с огромной силой мучительно-расщепленный и противоречивый внутренний мир художника — такова первая фаза развития «Траурной песни» Веприка.

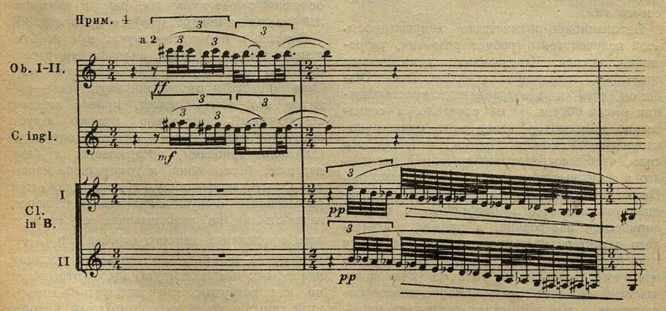

Резкая фаза гобоев и английского рожка — точно приглушенный крик боли — обрывает это исчерпавшее себя развитие — самоанализ (на мрачном «пустом» нонаккорде меди — h-moll — с пропущенной терцией и септимой):

Прим. 4

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99