Прим. 9

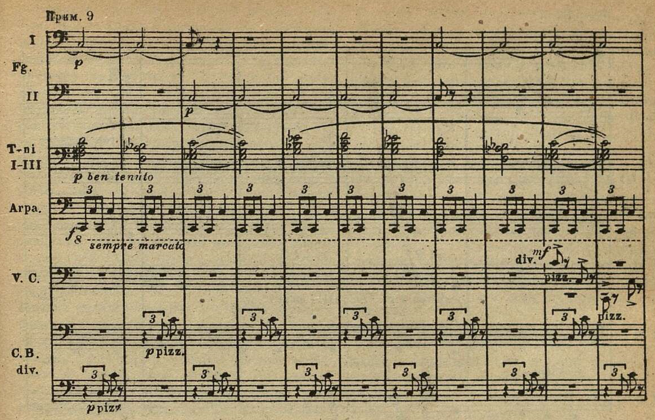

Изумительна в своей лаконической окатости и простоте (музыкального языка) эта похоронная тема тромбонов на педали фаготов, на фоне нежно-траурного, успокоенного звучания арфы и pizzicato струнных (виолончелей и контрабаса; с [8] эта тема излагается в характерном движении квартсектстаккордами). И если повышенно-страстная, временами декламационно-порывистая разработка первой (основной) темы выявила неизбежность ее распада и гибели, то суровый диатонический напев о смерти раскрывает новое чувство жизни. Не о безысходности, не об отчаянии, не о безнадежности говорит эта траурная песня, а о сознательно-спокойном, в данном случае, несомненно, — философски-созерцательном отношении композитора к похороненному личному прошлому, глухие, отдаленные отзвуки которого, как мучительные, но мимолетные воспоминания врезываются порой в суровую диатоническую ткань траурного напева (см. партитуру — [9], такты 4 и 14).

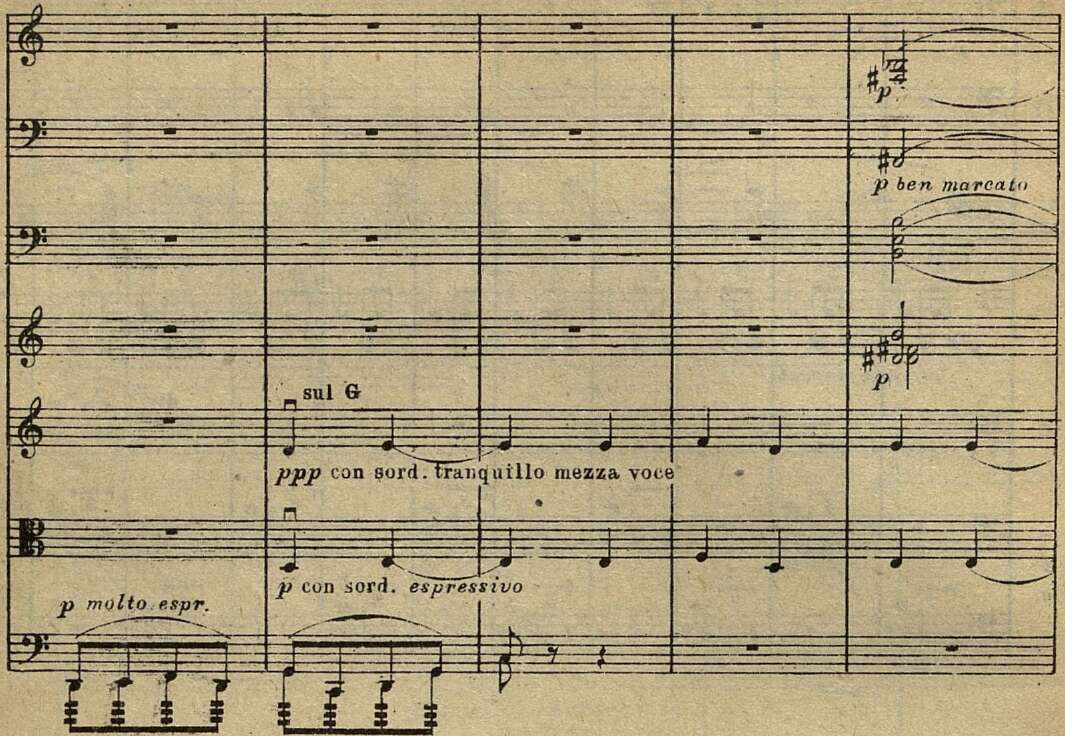

Именно таков и вывод — глубоко эпический по своему складу финал «Траурной песни». Похоронный напев отзвучал. Внутренняя борьба закончена. И вот появляется вновь первая тема (унисонное проведение у скрипок и альтов). Но как далека она от своей первоосновы (см. пр. 10, стр. 34).

Спокойный, «очищенный» от сложных, мучительно-напряженных интонащионно-ритмических (и метрических) наслоений, напев звучит сейчас как эпическое повествование о лирике прошлого, о пройденном, преодоленном (трудном!) этапе борьбы с прошлым в личном.

И не случаен здесь замедленный ритм этой перерожденной темы (монотематическое саморазвитие!); не случайны неподвижные, точно обволакивающие это «прошлое» гармонии (см. парт. [11] и дальше); не случайно и появление (вновь!) характерного триолевого движения у альтов (партит. [12] и дальше): все это звучит теперь лишь как новый рефрен старой песни о пройденной внутренней борьбе художника. А. Веприк заканчивает эту лирическую поэму — повествованием о себе — третьем лице…

«... Прохожий,

мимо гробницы спеша, вымолви:

здравствуй, Феон!»

А. Пушкин.

(«Из Афенея»).

«Траурную песню» Веприка можно было бы назвать лирической симфониеттой, так как здесь мы имеем дело несомненно со своеобразным лирическим симфонизмом. Содержание

этого произведения, как мы видели, — преодоление прошлого в личном, преодоление субъективно-трагического в лирическом раскрытии творческого пути художника.

Тем не менее это произведение далеко перерастает рамки личного, лирического, расцвеченного некоторым трагическим колоритом автобиографических черт. Ибо развитие этой глубоко субъективной тематики раскрывает с необычайной простотой и искренностью не только субъективное, личное, но и — что самое главное — объективное отношение к личному. Таким образом, лирика перерастает в эпос, субъективное — получает значимость объективного. И в этом — огромное значение этого произведения.

«Траурная песня» — анализ личного с точки зрения советского художника. Не интеллигентское, дряблое и томительное (но — «любовное») копание в недрах своего маленького, но замкнутого, «гордого» «я», а упорная, порой мучительная борьба с самим собой, борьба внутри самого себя.

Этим, в сущности, глубоко обоснован и определен монотематический принцип развития у Веприка. Этим определен и большой план лирического симфонизма «Траурной песни».

И ценность этого произведения заключается, в первую очередь, в том, что в «Траурной песне» глубоко и серьезно ставится проблема советской лирики, ставится свежо, ярко и сильно. Ибо композитор выбрал отнюдь не легкий путь отгораживания от лирики, выхолащивания ее, недоговаривания до конца и предусмотрительного прикрывания своего «я» защитным цветом фанфарно-трескучих штампов или выдуманной программности. Нет. Отстаивая свое право на лирику, он раскрыл в своей «Траурной песне» с возможной полнотой — реальное (реалистическое, хотя бы и сильно романтизированное) ощущение, осознание своего «я» в конкретной действительности. Он сумел критически-строго заглянуть в свой внутренний мир, в котором еще многое нужно преодолеть, многое — перебороть. Он сумел раскрыть свое личное — в музыке и средствами музыки — с предельной искренностью, пользуясь простым, понятным и выразительным языком. Тем самым он поднял свое небольшое «личное» — до высоты общественного интереса к нему. И не случайно, конечно, «Траурная песня» Веприка встретила такой горячий прием у советской аудитории…

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99