деленного содержания, я не буду останавливаться сейчас на характеристике содержания этого произведения, так как я это даю в другой своей работе, заканчиваемой в ближайшее время.

Примеры второго типа можно найти почти во всех стилях. В наиболее чистом виде — у французских клавесинистов и у представителей нидерландской и римской полифонической школ (принцип наложения тематических пластов).

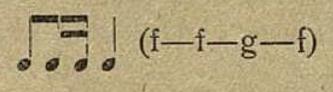

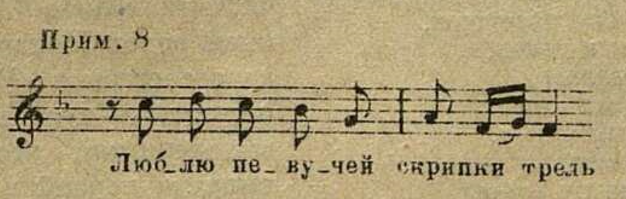

Композиционную технику Танеева может наглядно показать следующий пример: в шестом такте появляется следующая ритмомелодическая фигура:

В обращении она появляется во второй части:

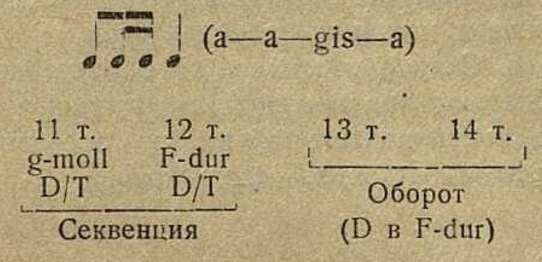

Отметим, что в каденционных двух тактах (такты 13 и 14, 17 и 18) даются наиболее общие формы мелодического и гармонического движения.

Из орнаментального украшения (проходящего эпизодически) первой части она превращается в один из главнейших тематических элементов второй. Было бы однако ошибочным полагать, что 2-я часть «Менуэта» явилась развитой из элементов, находящихся в скрытом виде уже в первой части. Из дальнейшего изложения будет видно, что первоначальное происхождение этой фигуры во второй части и что в первой части она появляется в целях того же формально-логического установления сходного между различным (т. е. между контрастными частями — 1-й и 2-й).

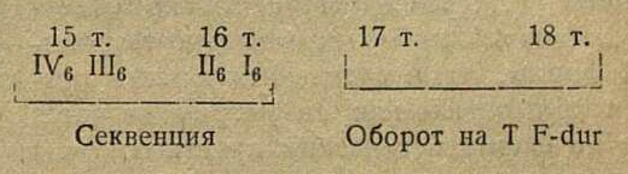

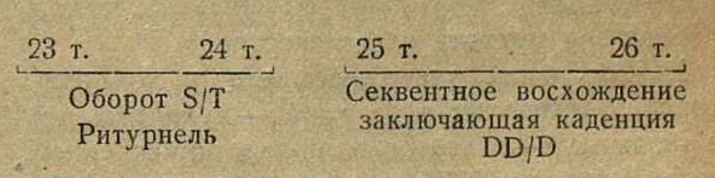

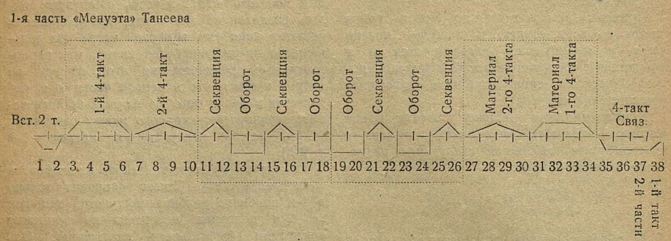

Выделение прежних тематических элементов и внедрение новых Танеев проводит только в 1-й половине разбираемой части, так как ее 2-я половина построена по принципу симметрии (зеркального отражения). Ось симметрии приходится на конец 18-го такта. Восемь тактов, находящихся «слева», композиционно построены следующим образом:

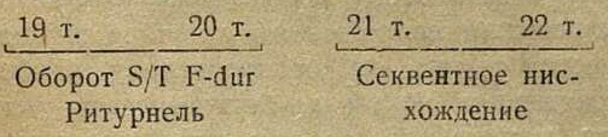

Восьмитакт, расположенный «справа», построен обратно:

Опять на наиболее общих формах мелодического и гармонического движения строятся ритурнели (так же как соответствующие им каденционные двутакты). Фактура сопровождения также подчеркивает сходство двутактов 11–12, 15–16, 21–22, 25–26 с одной стороны (относительно свободная фигурация, орнаментальность) и 13–14, 17–18, 19–20, 23-–4 (более простое изложение гомофонного склада). Сходство следующего четырехтакта «влево» (такты 7, 8, 9, 10) со следующим. четырехтактом «вправо» (такты 27, 28, 29, 30) очевидно. Отметим только, что в тактах 27–28 мелодия голоса проводит линию «мнимого верхнего голоса» (из вступительного двутакга) и сочетает тем самым мелодическую линию средних и крайних голосов сопровождения тактов 7–8:

Прим. 8

Также сходны в остальном первый (такты 3, 4, 5, 6) и предпоследний четырехтакты первой части. Вступительному двутакту конструктивно соответствует переходный, послед-

ний четырехтакт, вторгающийся во вторую часть «Менуэта». Таким образом конструкция первой части «Менуэта» может быть изображена следующим образом:

1-я часть «Менуэта» Танеева

Зеркальная симметрия этой части не обусловлена композиционным строением текста — некоторая механичность в последовании двустиший (см. выше) могла только облегчить свободный выбор музыкально-тектонической формы. Необусловленная данным разделом текста зеркальная симметрия является однако не формалистическим кунстштюком, а закономерным выражением идеи данного произведения, закономерной формой первого в этом произведении музыкального образа.

История менуэта общеизвестна.

Ж.-Б. Люлли утверждает его в композиторской практике; этот танец — медлительный и галантный — является истинным порождением века Людовика XIV; он исполняется в операх, балетах, звучит в каждом празднестве придвррной аристократии. Композиторы XVIII в. охотно используют его в своих произведениях; но его форма, его ритмы, его интонации претерпевают значительные изменения. Дух крестьянских лендлеров вторгается в менуэт и преобразует его коренным образом. Когда слушаешь менуэт Гайдна (хотя бы из ре-мажорной симфонии), невольно вспоминаешь строки из «Фауста»:

Пустился в пляску пастушок,

На нем и ленты и венок,

И куртка красовалась.

Народ под липами кишел,

И танец бешеный кипел,

И скрипка заливалась.

В толпу немедля он влетел

И локтем девушку задел

Для первого начала....

(«Фауст», ч. I — За городскими воротами).

Бюргерское перерождение (переосмысление) менуэта находит свое завершение у Бетховена. Скерцо и аллегретто окончательно преобладают над менуэтом и наконец вытесняют из инструментальной музыки последнее, что осталось от него, — его название.

В первой части разбираемого произведения Танеев создает образ аристократического менуэта. Он не ставит своей задачей дать точный слепок, исторически верную копию, и пользуется поэтому всем своим музыкальнотехническим вооружением с полной свободой. Вместе с тем он воспроизводит наиболее характерные черты до-бетховенского искусства, понимаемого им как искусство единого стиля: от Люлли до Моцарта. Известно, что Танеев в 1877 г. сделал попытку написать оперу в моцартовском духе. О незаконченном романсе Танеева «Голос в лесу» на текст Майкова пишет и Иг. Глебов: «Рукопись представляет собой неотделанный эскиз, где выписаны целиком вокальная партия и сопровождение в виде цифрованного баса и лишь кое-где намечена фортепианная партия. Это милая шутка — стилизация под Моцарта — предвосхищает то чутье XVIII в., каковое впечатлено было в Танееве вместе с преклонением перед Моцартом и столь ярко вылилось впоследствии в «Менуэте». Пьеска типична — образцова — трехчастная (Adagio 4/4 Es-dur), с выхоленными, несколько расширенными периодами первой и заключительной части и со срединой (на доминанте) переходного характера и более свободного построения. Трели, каденции, фигурации, имитации в

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99