уменьшении, рисунок мелодии и аккомпанемента — все это прозрачно-моцартовское, и так жалко, что эскиз не отделан окончательно и видимо был забыт композитором: получилась бы прелестная фарфоровая безделушка».1

Для танеевского моцартианства характерно одностороннее истолкование Моцарта как художника «чистой красоты». Элементы взрывчатые, революционизирующие немецкое искусство, Танеев оставляет в тени у Моцарта и выдвигает на первый план те его стороны, которые в наибольшей степени подчинены «старому порядку».

И действительно — уже первый вступительный двутакт дает подлинный экстракт метроритмических, мелодических и ладогармонических оборотов, характерных для целого ряда менуэтов от Люлли до Моцарта. Чего стоит хотя бы тематический элемент задержания во 2-м такте, смысловое значение которого раскрывается в конце 4-й строки текста: «...с его умильным замираньем».

Даже фактура изложения всецело подчиняется художественным задачам, поставленным композитором. Почти общепризнанной является «нефортепианность» сопровождения в этом произведении. В основном эта оценка верна, но, не ограничиваясь констатацией этого факта, мы должны выяснить его причины. Говорить о неумении Танеева изложить сопровождение пианистически — нет оснований. Повидимому, имеется другая причина. Почти бросается в глаза, что сопровождение сделано в манере клавираусцуга, но переложенного не с оркестра, а с камерного ансамбля (интересно отметить, что одновременно участвует не больше пяти голосов).

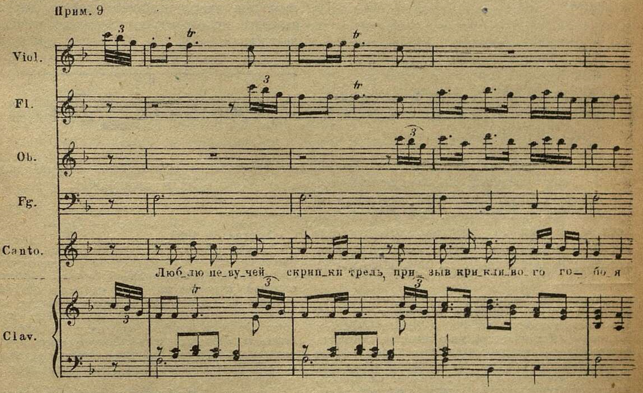

Быть может, Танеева натолкнула на эту форму клавираусцуга строка «Люблю певучей скрипки трель, призыв крикливого гобоя». Невольно представляешь эту скрипку (трель на фа) и гобой, подымающийся к границам 2-й и 3-й октавы (крикливый гобой); бесспорный третий участок этого ансамбля, ведущий basso continuo — клавесин. Прибавьте к этому составу флейты и фагот, и вы получите ансамбль, использованный в свое время Купереном. Дайте вместо гобоя флейту, и вы получите состав, для которого Рамо написал вторую редакцию своих концертов (1752 г.):

Прим. 9

Танеев прекрасно воспроизвел характерные особенности подобных ансамблей: отсутствие динамической слитности и сопоставление различных тембровых плоскостей, исчезающее в клавираусцуге, но как бы подразумеваемое в типичном для ансамбля диференцированном изложении отдельных голосов.2

__________

1 «Музык. современник», 1916 № 8.

2 Гете писал Цельтеру о струнных квартетах: «Слушаешь, как беседуют между собой четыре

Симметрия, определяющая собой композиционное строение первой части, также отражает одну из существеннейших закономерностей французской инструментальной музыки XVII и XVIII вв. Симметрия больших частей (она проявлялась в мельчайших построениях) чаще всего давала расположение частей «вправо» и «влево» от центральной части. Но не точным повторением излюбленных схем, а воспроизведением основных принципов аристократического искусства XVII–XVIII вв., бережным, почти любовным воссозданием характерных его особенностей, конструирует Танеев образ «прошлых лет», тех «веселых веков», когда «труднее не было науки, чем ножки взмах, стук каблучка влад под размеренные звуки».

То, что было сказано раньше по поводу композиционных приемов тематического развития в первой части менуэта и связи этих приемов с французским клавесинизмом, только подтверждает сделанный вывод.

Замкнутый мир аристократической идиллии оказывается вместе с тем миром иллюзии. Изысканный порядок рушится при первом соприкосновении с Великой французской революцией.

Основываясь только на тексте, можно предполагать с наибольшей долей вероятия, что здесь имеется в виду Великая французская революция. Музыкальная ткань превращает это предположение в уверенность более точно, чем текст: музыкальный образ указывает на конкретную историческую обстановку.

Песня Французской революции, песня революционной демократии «Са ira» положена в основу второй части менуэта. Тьерсо в своей книге «Песни и празднества Французской революции»1 пишет об этой песне: «Са ira» — продукт чисто парижского происхождения. Мотив ее — мотив контрданса под названием «Le carillon national» (национальный перезвон), автор — Бекур; оба в точности известны до сих пор. Следовательно, источник ее происхождения — парижские танцовальные вечеринки; здесь-то народ, поплясав под бойкий легкомысленный мотив, подхватил его в один прекрасный вечер и на утро вынес на поле равенства, вскопанное его руками» (речь идет о празднике Федерации 14 июля 1790 г.).2

Мелодия «Qa ira» инструментального характера. Массовое распространение получила ее первая часть, наиболее удобная для вокального исполнения и музыкально наиболее интересная:

Прим. 10

Этот же отрывок использует и Танеев для 2-й части менуэта, но как использует! Он ломает единую линию на две части и проводит их одновременно. При этом первые мотивы теряют то значение, которое они имеют в подготовке последующего разгона мелодии; меняется также их звуковысотность: они проходят в обращении — секунда вниз, а не вверх — как в подлиннике:

_________

здравомыслящих человека; и кажется, что чему-то научаешься из их разговора и узнаешь индивидуальность каждого» (см. Ромен Роллан — «Гете и Бетховен»). Как известно, динамическая слитность бетховенского инструментального (оркестрового в особенности) письма была неприемлема для Гете, музыкальные вкусы которого сложились, по словам Ромен Роллана, в далях «золотого века», т. е. в моцартовскую эпоху. Динамическая слитность бетховенского оркестра представляет собой высшую ступень но сравнению с оркестровым письмом мангеймцев (диференцированное единство оркестрового письма в зачаточном состоянии) и сопоставляющим различные тембры, но не приводящим их к слитному единству ансамблевым письмом французских клавесинистов.

1 Музгиз, М. 1933.

2 Тьерсо приводит следующий эпизод, в котором песня «Сa irа» выступает как подлинная представительница революционной Франции, противостоящей старому порядку: однажды Лафайет, выйдя вместе с королем к воротам дворца, приказал оркестру сыграть «Ой peut-on Stre mieux qu‘au sein de sa families, пользовавшуюся известностью как роялистская песня. Оркестр выстроился в ряд и сыграл «Са ira». Поистине — комментирует этот случай Тьерсо — они были революционерами чистейшей воды».

Интересно было бы выяснить, был ли известен этот факт Танееву, когда он избрал именно эту песню, а не «Карманьолу», не «Марсельезу», не «Походную» или какую-либо другую для противопоставления аристократическому менуэту. Известно, что юный Танеев, собирался писать оперу из времен Французской революции. Отметим также, что цитированная работа Тьерсо появилась за 10 лет до написания «Менуэта» Танеевым.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99