Прим . 11

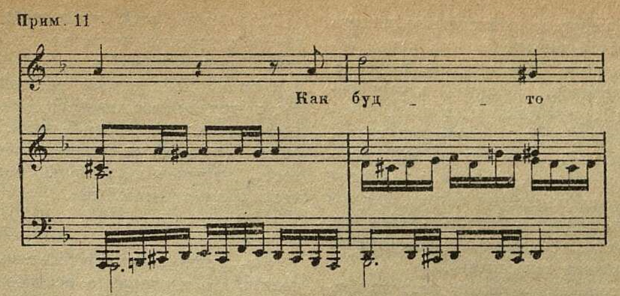

Исчезает тональная и гармоническая ясность и определенность: резкие тональные сдвиги, неустойчивые и диссонирующие гармонии не дают обычного разрешения и разряжения в каденциях; каденции в понимании Рамо (каденция — отдых) здесь нет. Мелодическая линия, следующая за первыми мотивами, идет здесь в непрерывном ритмическом движении, возвращается к исходной точке на слабой доле (на последней 16-й) и, не достигнув метрической опоры — сильной доли, сразу перехватывается другим голосом. Ее гармоническим остовом является уже не тоника, а доминанта мелодического минора (первый такт, прим. 11). Из регистра, обычного для человеческого голоса, она переносится в крайний нижний регистр, благодаря чему затушевывается ее звуковысотная линия и возникает впечатление нерасчлененного гула. Только в самом конце эта мелодия появляется в верхнем голосе, на двойной доминанте ля-минора; девять раз перед этим она проводится в нижних и средних голосах, как кипящая лава, еще не выброшенная на поверхность.

Партия голоса не использует тематических элементов «Са ira»; прежней певучести и стройности нет и следа — мелодическая линия разорвана; отдельные разорванные интонации необычны по сравнению с первой частью (тритоны, полутоновые нисхождения). Тематически отделяясь от музыкальной ткани и сопровождения, линия голоса всеже связана неразрывно с ее развертыванием, как бы увлекающим линию голоса за собой. Теряя установившийся ранее характерный интонационный облик, линия голоса не приемлет вместе с тем интонаций «Са ira» ни в подлинном, ни в искаженном виде. Ведущее начало музыкального развития полностью переходит в сопровождение.

Главная тональность не сразу восстанавливает свои права. Восьмитакт, модулирующий из ля-мажора в фа-мажор, как бы вводит в дальнейшее развитие событий; непосредственно следующий за второй частью, он заключает в своем тексте их оценку: «Под страстный шопот мадригалов, увы, судьба решалась их...»

Мелодия первых четырех тактов является в сущности не чем иным, как вариационным изложением песни «Са ira»: (е) а — h — cis — d — е (h) — fis — ей заключительная интонация cis — h, — но эта мелодия почти тождественна с мелодией первых четырех тактов первой части. Тем самым устанавливается общность тематического элемента «а» из вступительного двутакта с мелодией «Са ira» (ход мелодии V — III — VI ступени).1

Отмечая наличие исходных моментов первой части со второй частью (ритмическая фигура ![]() ), мы говорили о том, что не вторая часть развита из первой, а эта ритмическая фигура, характерная для второй' части, введена в первую — ради установления сходства между различными частями. Поясним эту мысль: вторая часть задумана Танеевым на тематической основе песни «Сa ira»; эту песню, характерные ее особенности имеет Танеев в виду при конструировании тематического движения первой части: так используется приведенная выше ритмическая фигура, так тематический элемент «а» вступительного двутакта оказывается вычлененным из мелодии.

), мы говорили о том, что не вторая часть развита из первой, а эта ритмическая фигура, характерная для второй' части, введена в первую — ради установления сходства между различными частями. Поясним эту мысль: вторая часть задумана Танеевым на тематической основе песни «Сa ira»; эту песню, характерные ее особенности имеет Танеев в виду при конструировании тематического движения первой части: так используется приведенная выше ритмическая фигура, так тематический элемент «а» вступительного двутакта оказывается вычлененным из мелодии.

С утверждением главной тональности вновь восстанавливается картина празднества. Сначала Танеев передает основное тематическое развитие сопровождению и ограничивает линию голоса рамками скупого речитатива. Картина празднества показывается как бы со стороны.

«Смотрите...» — начинается текст этого построения.

_________

1 На что указано М. В. Ивановым-Борецким.

Постепенно, переходя от внешнего описания к психологической характеристике, линия голоса восстанавливает свое ведущее значение. Изысканный порядок, замкнутый и самодовлеющий, не восстанавливается в третьей части — «Эхо беспощадных зловещих слов», образ (искаженный, но всеже образ!) революционного предгрозья, данный во второй части, уничтожил его: отзвуки первых мотивов «Са ira» вновь звучат в сопровождении (см. следующие места: «Но робкий взор блестит слезой» и «тайного страданья»).

Последние семнадцать тактов дают логический вывод всего произведения. Светлая раньше мелодика окрашивается в трагические тона. Не достигая кульминационного пункта всей третьей части (ля-бемоль, начало 32 строки текста), голос безвольно падает; ход соль — соль-бемоль повисает без разрешения.

После предсказания ворожеи — «Ваш конец на плахе» проходит мелодия «Са ira», изложенная в миноре, перенесенная в низкий регистр (от фа контроктавы); в последний раз первый мотив «Са ira» утверждает тонику — так кончаются траурные произведения.

2

Трехчастная компбзиция, с заключительным построением в третьей части танеевского Менуэта» соответствует аналогичной композиции литературного текста. Соответствие музыкального развития литературному лежит однако значительно глубже.

Все композиционные приемы, свойственные первой части: 1) замкнутая симметрия, 2) тип тематического развития, 3) самый характер музыкальной тематики — в ладогармоническом и мелодическом разрезах, 4) ансамблевая фактура изложения — все реализует основную задачу, поставленную текстом первой части: воспроизвести существенные черты аристократического искусства XVII–XVIII вв. и ввести нас через это в идеализированный мир французской аристократии. Исполнение «Са ira», существенно изменяющее черты этой песни во второй части: 1) сплошь неустойчивое изложение мелодии, 2) одновременное проведение двух частей этой песни и следовательно — разрыв органически развертывающейся линии, 3) преимущественное использование не в обычном, а в низком, отчасти в среднем регистре — все это через искажение революционной песни должно показать: не лицо, а чудовищную гримасу, не боевой оптимизм, а нигилистическое отрицание всякого положительного начала, стихию разрушения и гибели.

Воздействие этой негативной силы сказывается в третьей части не только в повторении тематических элементов «Са ira», но и в самой конструкции третьей части, как бы с трудом восстанавливающей движение, характерное для первой части, но бесповоротно теряющей ее безукоризненную замкнутость. Нарушен внутренний порядок; трагический финал неизбежен.

Мы установили соответствие музыки и текста. Мы, говорили о построении и развитии образов. Самый факт использования Танеевым революционной песни и характер ее использования имели большое значение для анализа. Так мы пришли к трем вопросам, поставленным в начале этой работы:

1. Никогда художник не создает абсолютно заново ни материала своего искусства, ни композиционных принципов его обработки. Для художественных целей композитор может обратиться к предшествующим стилям, воспроизвести и в своем творчестве те или иные характерные особенности прошлой музыкальной культуры. Нет нужды говорить о глубоком водоразделе, лежащем между обработкой в узком смысле этого слова и органическим использованием, переплавляющим это произведение в новые формы, как часть нового содержания. Существует, конечно, и ряд переходных ступеней.

Советские композиторы в последнее время широко используют произведения народного творчества — преимущественно национальные и революционные песни. Это явление, взятое с положительной стороны, явление большой важности. Наряду со стремлением участвовать в развитии советских национальных культур, со стремлением использовать революционную тематику в своем творчестве, здесь сказывается тяга к выработке новых, но общеобязательных интонационных норм, сменяющих крайний субъективизм музыкально-выразительных средств, характерных как для неоромантизма, так и для экспрессионизма.1

Эта задача, поставленная всем ходом развития советской музыкальной культуры, далеко еще не разрешена; и многие попытки разрешения зачастую уводят в сторону от намеченной цели.

«Симфонический дифирамб» Крейна по праву вызвал к себе оживленное внимание

_________

1 Аналогичная мысль проводится Иг. Глебовым как в теоретической, так и в творческой работе («Пламя Парижа»).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99