1

«Менуэт» С. И. Танеева для голоса и фортепиано входит девятым номером в ор. 26 («Десять стихотворений» из сборника Эллиса «Иммортели»), написанный в 1909 г.

Поэт и переводчик Эллис1 примыкал к символистам и работал некоторое время под руководством Валерия Брюсова. Эллиса не удовлетворял однако ' интеллектуальный подход Брюсова, его рационализм, его внутренняя дисциплина и строго логическое мышление, а также элементы исторического объективизма, несомненно присущие Брюсову. В чрезвычайно неоднородном модернистском движении Эллис все более отходит на крайне правый фланг, все более погружается в мистику католицизма. Враждебно отстраняясь от окружающей его действительности, он заботливо создает излюбленные символистами образы «любви и смерти». Свою эволюцию он завершает вступлением в монашеский католический орден.

Призраки прошлого встают в «Менуэте» Эллиса. Первый раздел стихотворения:

1. Среди наследий прошлых лет

С мелькнувшим их очарованьем,

3. Люблю старинный менуэт

С его умильным замираньем.

5. Да, в те веселые века

Труднее не было науки,

7. Чем ножки взмах, стук каблучка

В лад под размеренные звуки.

9. Мне мил веселый ритурнель

С его блестящей пестротою,

11.Люблю певучей скрипки трель,

Призыв крикливого гобоя.

13.Но часто их напев живой

Вдруг нота скорбная пронзала.

15.И часто в шумном вихре бала

Мне отзвук слышался иной.

Второй раздел дает характеристику этому «иному отзвуку»:

17. Как будто проносилось эхо

Зловещих, беспощадных слов,

19. И холодело среди смеха

Чело в венке живых цветов.

Третий раздел дает развитие появившегося иного «отзвука», «скорбной ноты», вторгнувшейся в «те веселые века», в «их напев живой». Первые четверостишие вводит в действие:

21. И вот, покуда приседала

Толпа прабабушек моих

23. Под страстный шопот мадригала,

Увы, судьба решалась их...

Следующее восьмистишие — картина бала:

25. Смотрите— плавно, горделиво

Скользит маркиза пред толпой,

27. С министром под руку... О диво...

Но робкий взор блестит слезой.

29. Вокруг восторг и обожанье,

Царице бала шлют привет,

31. А на челе Темиры след

Борьбы и тайного страданья.

И последнее четверостишие — мистически приоткрывающее «завесу будущего» и тем самым завершающее предшествующее развитие:

33. И каждый день ворожею

К себе зовет Темира в страхе:

35. «Открой, открой судьбу мою...»

— «Сеньора, Ваш конец на плахе...»

Таково композиционное строение этого стихотворения; его идейно-эмоциональное содержание ярко иллюстрирует данную выше общую оценку творчества Эллиса.

В своем вокальном творчестве Танеев подчинял развитие музыкальной ткани не литературному началу, а строго избранным им принципам музыкально-тектонического порядка. Стихотворение Эллиса — по своей расчлененности — прекрасно соответствовало классически-стройной трехчастной схеме (с расширением завершающего значения в конце), избранной здесь Танеевым. Тектоника литературная совпала с общепринятыми нормами музыкальной тектоники. Также и в построении каждого раздела Танеев ставит на первый план задачи музыкального (т. е. для Танеева музыкально-тектонического) развития и становления, свободно пользуясь возможностью подчеркнуть тот или иной момент текста. В относительно свободном построении музыкальной ткани Танееву помогает некоторая композиционная механичность текста; не трудно заметить, что второе и третье четверостишие могут быть переставлены местами, а внутри третьего четверостишия — первая и вторая пара строк, без особого ущерба для композиционной стройности целого.

Начинается менуэт вступительным двутактом, заключающим в себе ряд тематических элементов, существенных в дальнейшем, и устанавливающим главную тональность (фа-мажор) и размер (3/4):

Прим. 1

_________

1 Псевдоним Л. Кобылянского.

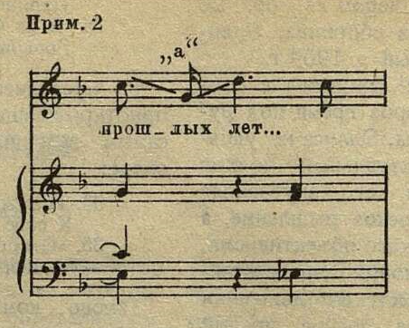

Тематический элемент «а» образует кульминацию первого четверотактного построения первой части (второй такт этого построения — четвертый такт менуэта):

Прим. 2

Из верхней звуковысотной линии («мнимый верхний голос», говоря термином Курта), отмеченной в прим. 1 знаком NB, вычленяются два тематических элемента: «б» проходит в увеличении и уменьшении во втором четырехтактном построении; на элементе «в» построено гармоническое сопровождение средних голосов:

Прим. 3

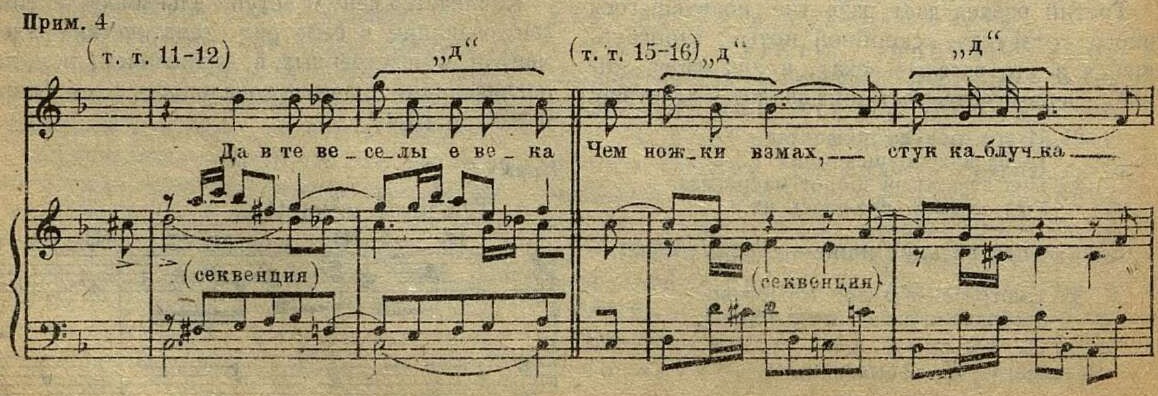

Нетрудно также установить тематическую связь этого «мнимого верхнего голоса» с нисходящей мелодической линией последнего двутакта первого построения первой части (общий звуковой состав и направление движения). Во втором четырехтакте пояляется новый тематический элемент «д»; этот элемент — метрически-смешанный — появляется в третьем и четвертом четырехтактных построениях:

Прим. 4

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- О советской тематике, стиле и музыкальной критике 5

- Против формализма в музыке 8

- «Траурная песня» А. Веприка 29

- Против формализма 38

- Несколько мыслей в связи со 2-й годовщиной постановления ЦК о перестройке художественных организаций 40

- О творчестве 42

- Мысли ко второй годовщине 43

- О 5-й симфонии Книппера 45

- О реализме Даргомыжского 49

- «Менуэт» Танеева 64

- Функциональная школа в области теоретического музыкознания 78

- Универсальная мелодия 93

- Массовая работа с рабочим зрителем в Большом театре 96

- Концерты Фительберга 99