Орфография ее заголовка настолько приблизительна, что можно по-разному толковать его смысл. Скорее всего он означает: «богатые судьбы творил генерал». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что мелодия записана не в ре мажоре, как предыдущие, а в соль мажоре. Ее широта, напевность, а также пометка композитора «куплет» над ее вариантным повторением позволяют считать эту мелодию записью уже не инструментального курайного наигрыша, а песни.

Двухдольный ритм, характерный для маршевых башкирских песен и наигрышей, затактный восходящий скачок на кварту с последующим восходящим же движением, четко очерченные мелодические фразы, разделяемые паузой или ферматой, — все это напоминает маршевые песни о Салавате1. Напрашивается предположение: не есть ли эта мелодия еще один вариант песни о Салавате с замаскированным, неясным названием. Известно, что в народе у башкир бригадирский чин отождествлялся с генеральским.

Н. Казанцев в своей книге «Описание башкирцев» пишет: «В 1773 году во всеобщее пугачевское возмущение в Оренбургском крае многие из башкир оставались верными присяге. Некоторые, увлеченные лестными обнадеживаниями самозванца, злодействовали с ним заодно. Молодой башкирец Салават, сын мятежника Юлая, был предводителем бунтовщиков и наводил ужас свирепыми своими действиями. О нем как об отличном наезднике-батыре долго сохранялась составленная башкирцами песня. Эта песня хорошо переведена в стихи Г. Кудряшевым и напечатана в 1820-х годах в журнале, издаваемом Измайловым и Свиньиным, и переложена на музыку бывшим полковником Алябьевым»2.

Песня, о которой пишет Казанцев, до сих пор не обнаружена, но сам факт вполне вероятен. Песни и наигрыши, предания о Салавате широко бытовали в то время среди башкир, татар, казахов Оренбурга, и, конечно, Алябьев как музыкант не мог пройти мимо их высокохудожественных оригинальных качеств. Весьма возможно, что Алябьев зашифровал свою запись и обработку песни о Салавате, так как небезопасно было ему, ссыльному, хранить у себя песню о государственном мятежнике в незашифрованном виде. Думается, мелодия, записанная Алябьевым, возникла где-то в самом конце XVIII или в начале XIX века, а может быть, создана и самим Салаватом, который, по народным преданиям, был отличным певцом и поэтом.

В напеве сливаются черты башкирской маршевой и русской солдатской песен. Широкий диапазон мелодии (децима) одинаково типичен и для башкирских и для русских песен. То же относится к ладовой переменности (соль мажор и ми минор). Обращает на себя внимание «твердая», каденционная фигура (опевание разложенного тонического трезвучия), свойственная солдатским походным маршевым песням.

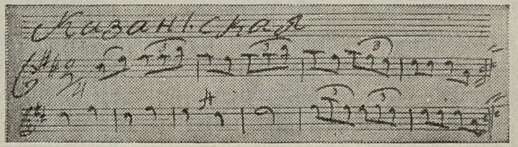

Название следующей мелодии «Казаньская» как будто указывает на ее татарское происхождение, но в самом напеве много характерных черт башкирских курайных наигрышей типа «бию-кюй» (плясовых):

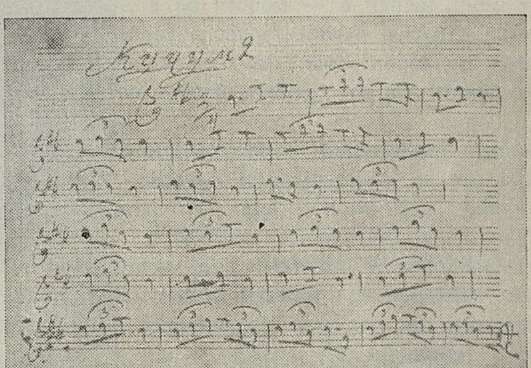

Последняя запись называется «Кучум» и, быть может, связана с преданиями о кучумовичах — предводителях одного из башкирских восстаний:

По своим интонационно-ритмическим оборотам мелодия близка маршевым напевам с характерным для них пунктирным ритмом, восходящими скачками на кварту и квинту, довольно четкой, несмотря на импровизационный склад изложения, структурой. Черты импровизации сближают эту мелодию с первой и третьей.

Однотипность приемов развития и варьирования, преобладание маршевых и плясовых ритмов позволяют думать, что Алябьев записал все семь напевов от солдата башкира кураиста, служившего тогда в Оренбургском военном гарнизоне.

В архивах Алябьева не обнаружены обработки этих мелодий, равно как указания на использование их композитором в своих сочинениях. Однако изве-

_________

1 См., например: Башкирские народные песни. Уфа, Башгоскнигоиздат, 1954, №№ 214, 217.

2 Н. Казанцев. Описание башкирцев. СПб., 1886, стр. 15.

стны примеры других башкирских песен, которые были обработаны Алябьевым. Здесь имеются в виду песни, входящие в неизданный вокальный цикл Алябьева «Азиатские песни»1. В приложении к книге Штейнпресса «Алябьев в изгнании», как и в статье «У истоков русского ориентализма», описывается история создания этих песен и дается их анализ. Как уже известно, в нем четыре песни: две из них башкирские («Через кладку я пройдуся» и «Кара юрга» — «Вороной иноходец»), киргизская «Зачем я не горный орел молодой») и туркменская («Сказал наш хан богатырям поход»), В настоящей статье мы коснемся только башкирских песен.

Их тексты были опубликованы в журнале «Библиотека для чтения» в 1836 году. Стихи, использованные Алябьевым, являются вольным переводом башкирских народных песен, сделанным неизвестным автором, подписавшимся инициалами Н. В. Подлинное имя автора до сих пор не установлено, но, судя по тому, что Алябьеву эти стихи были известны до их опубликования (цикл «Азиатские песни», вероятно, создан композитором в период оренбург-

_________

1 Институт театра музыки и кинематографии, отдел рукописей, ф. 2, оп. 2, ед. хр. 17.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152