НАСЛЕДИЕ

Л. Атанова

Алябьев и башкирская народная музыка

Долгое время исследователи относили начало собирания и записи башкирских народных мелодий к 1890-м годам XIX века и связывали это с именами фольклористов С. Рыбакова и Г. Еникеева. Обработки же мелодий датировали еще более поздним временем — 1900-ми годами. Однако последние сведения позволяют назвать иное время — 1830-е годы — и отметить заслуги выдающегося русского композитора А. Алябьева.

Интерес к музыке народов Приуралья, в том числе и башкир, возник у Алябьева в период оренбургской ссылки. О жизни композитора в Оренбурге и о его музыкальном окружении писал Б. Штейнпресс в работах «Алябьев в изгнании», «У истоков русского ориентализма» и «Страницы из жизни Алябьева». Несмотря на полноту и тщательность, с какой в этих трудах исследовано творчество композитора оренбургского периода, мимо внимания автора прошел важный и интересный архивный материал, дополняющий тему, — Алябьев и башкирское народное творчество. В Государственном центральном музее музыкальной культуры им. Глинки, в фонде Алябьева, хранятся написанные рукой композитора два небольших и довольно ветхих листа нотной бумаги1. Под заголовком «Татарские песни» на ней записаны семь мелодий. Название лишь ориентировочно определяет национальную природу напевов, так как почти все они имеют стилевые признаки башкирской песенности. Видно, что мелодии записывались сразу, что называется, набело, так как нет никаких поправок, подчисток: это говорит о блестящем музыкальном слухе композитора, сумевшего сразу схватить самое важное, характерное в стиле незнакомой ему ранее народной музыки. Нет никаких указаний, где, когда, от кого записаны напевы. Отметим некоторые неточности: например, при размере 3/8 имеются такты по 4/8 без

_________

1 Государственный центральный музей музыкальной культуры им. Глинки, ф. 40, инв. № 184–185.

обозначения смены метра; не везде проставлены темпы, нет указаний — вокальные ли данные мелодии или инструментальные. Словом, характер записей говорит о том, что Алябьев подходил к народным мелодиям не как фольклорист, в задачу которого входило бы точное воспроизведение народного источника и фиксация условий его бытования, а как художник, хранящий свои эскизные записи как памятку слуховых впечатлений, может быть, как тематические заготовки для будущих сочинений.

Несмотря на эскизный характер записей, они позволяют заполнить некоторые графы их «паспорта» и определить национальную и жанровую природу напевов.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с мелодиями, — это их стилистическая общность. Можно предполагать даже, что они записаны от одного исполнителя. Сравнивая записи башкирских мелодий, сделанные Алябьевым и различными собирателями в разное время, можно прийти к выводу, что в алябьевских записях зафиксированы (не будем говорить, насколько точно) курайные наигрыши. Все напевы, кроме одного, записаны в тональности ре мажор и в регистре ноны-децимы (от ля1 до си 2, реже — до3); это доказывает, что играл их один исполнитель на инструменте (курае) определенного строя (ре мажор). Единообразие приемов фиксации метрики и ритмики также подтверждает это предположение. Большинство мелодий записано на 3/8 или 6/8. Даже в тех случаях, когда размер определен как 2/4, движение идет в основном триольными фигурами.

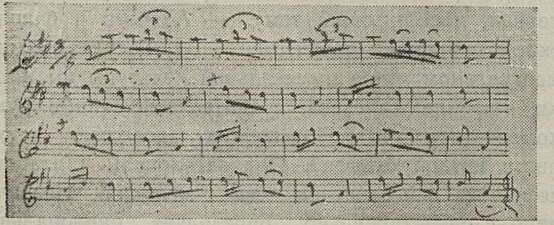

Первая мелодия не имеет заголовка:

Ее «кружащаяся», опевающая опорные интонационные устои мелодика имеет характер плясового наигрыша с сильным налетом импровизационности. Широкий диапазон и использование преимущественно среднего и высокого регистра, преобладание пентатонических попевок, принцип вариантного развертывания мелодии, что характерно как для данного напева, так и для других образцов записи Алябьева, приближают их к башкирскому народнопесенному стилю.

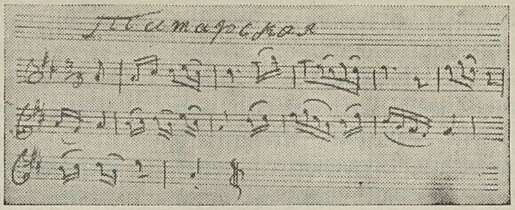

Вторая мелодия, как и предыдущая, записана в ре мажоре и озаглавлена «Татарская»:

Четкий ритм и танцевальные интонации напева приближают его к башкирским солдатским плясовым. Во второй половине напева преобладает фигурационно-варьированное изложение, напоминающее фактуру плясовых наигрышей на гармонике (см. такты 8–11).

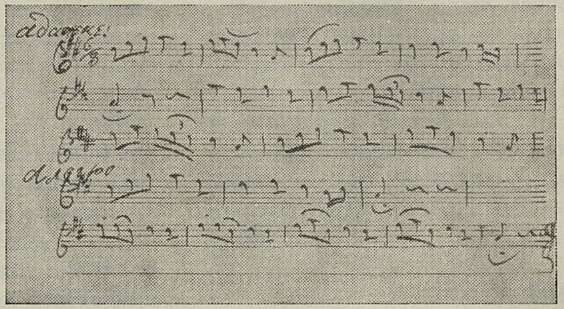

Третья мелодия имеет два темповых обозначения:

Первая ее половина изложена в Adagio, вторая имеет указание Allegro, причем место темпового обозначения не совпадает с цезурой самой мелодии. Эта мелодия по строению близка первой. Вероятнее всего, смена темпа наступает в напеве не сразу, а постепенно, что характерно для исполнительской манеры кураистов-имлровизаторов, зачастую начинающих игру на большом дыхании, в широкой распевной манере, а затем ускоряющих темп, чтобы показать свою ловкость, виртуозное мастерство. В этой мелодии сочетаются национальные черты, присущие и башкирским и казахским напевам. Она имеет сходство с киргиз-кайсацкой темой, записанной Алябьевым в эскизах к неоконченной опере «Аммалат-Бек».

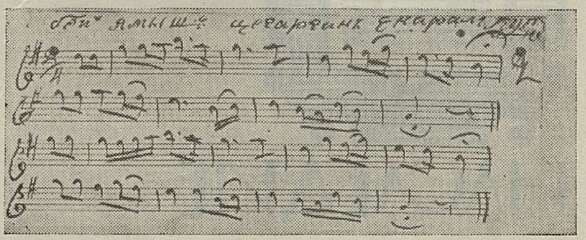

Следующая мелодия наиболее интересная:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152