Учащийся, сольмизируя мелодию относительным способом, называет то самое, что он должен себе представлять внутренним слухом — относительную высоту звуков. Поэтому относительная сольмизация с первого же урока помогает создавать у учащихся ясные представления ладовых ступеней. На более поздней стадии обучения альтерированные ступени обозначаются измененными слогами; таким образом, сольмизация всегда соответствует ладовому смыслу мелодии.

При относительном способе сольмизации педагог не связан с тональностью до мажор. Он может выбирать для каждой мелодии, каждого упражнения самые удобные в вокальном отношении тональности, приспособляясь к среднему голосовому диапазону данного класса, а при пении соло — данного учащегося. Для развития голосов, расширения их диапазона очень полезно сольмизировать одну и ту же мелодию в разных тональностях. Пользуясь относительной сольмизацией, легко практиковать такие упражнения. Все это дает относительной сольмизации громадные преимущества перед абсолютной.

Нужная абсолютная высота исполнения устанавливается на начальном этапе обучения по слуху: педагог дает предварительно ладотональную настройку («задает тон»), учащиеся слушают. После введения абсолютных названий звуков два различных вида сольмизации направляют внимание учащихся сознательно то на относительную, то на абсолютную высоту. Довольно скоро достигается такое пение по йотам, когда ладовые слуховые представления действуют уже автоматически и нет нужды выговаривать соответствующие названия.

Правда, пению с буквенными названиями присущ недостаток: эти названия не «певучи». Но ведь не прекращается сольмизация на аретинские слоги. А неоспоримо другое преимущество буквенных названий по сравнению с «натуральным сольфеджио»: они точно отражают альтерирование звуков, а стало быть, и тоновую величину интервалов.

Пусть не говорят о перегрузке памяти учащихся двойной системой сольмизации. Любой образованный музыкант в процессе пения с листа представляет себе обе объективно присущие музыкальному звуку стороны музыкальной высоты — абсолютную и относительную. Это вообще непременное условие музыкальной грамотности. Но более короткий и более надежный путь ведет от относительной высоты к абсолютной, а не наоборот.

Было бы, однако, наивно предполагать, что указанное сочетание относительной и абсолютной сольмизации само по себе механически обеспечивает правильное развитие музыкального слуха. Громадное значение имеет план, методическая последовательность работы.

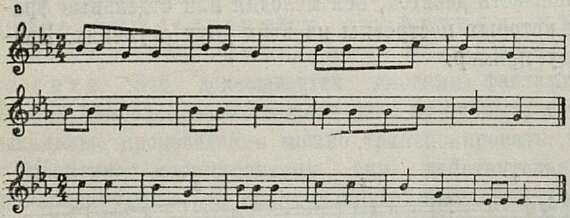

Вот как проводится работа по воспитанию звуковысотного музыкального слуха в первом классе общеобразовательной школы Венгрии. Сначала ребята осваивают две ступени: со и ми. Среди разученных по слуху в течение первого полугодия песенок есть десяток, вся мелодия или отдельные фразы которых построены на этих двух ступенях. Приведу пример:

Нотный пример

В начале второго полугодия у школьников создаются ясные слуховые представления ступеней со и ми. Этой цели служат следующие упражнения: ребята поют без слов, с закрытым ртом или на «нейтральные» слоги отдельные, вычлененные из мелодий обороты; называют звуки и сольмизируют эти обороты, раскладывают металлические или суконные кружочки на нотном стане (в первом классе подобные занятия, близкие к игре, заменяют упражнения по написанию нот); упражняются с «ручными знаками» (о чем ниже будет сказано подробно); наконец, поют попевки «про себя», а затем вслух.

Сознательное, свободное владение двумя ступенями со и ми в сравнительно разнообразном ритмическом движении достигается за три-четыре недели января — февраля. А до конца учебного года по плану необходимо сознательно овладеть еще одной ладовой ступенью — ля в разнообразных интонациях (с-л-с, с-л-с-м, с-л-м, с-л-м-л-с, л-с-м-с, л-м-с и т. д.) и в разнообразном ритмическом движении 1.

Разумеется, дети разучивают по слуху также и более сложные мелодии с пентатоническим и диатоническим звукорядами, с диапазоном до сексты и до октавы, в том числе и минорные. Но они сольмизируют только мелодии или отрывки мелодий с указанными тремя ступенями, обозначают кружочками на нотном стане и поют по нотам лишь короткие мотивы и фразы. Если состав класса оказался особенно удачным, учитель может вве-

_________

1 Сольмизационные слоги системы «Тоника-До» обозначаются сокращенно их первой буквой. Напоминаем, что слог си заменен слогом ти.

сти к концу года еще и ступень до и сольмизировать мелодии с звукорядом д-м-с-л. Вот примеры мелодий с характерными мелодическими оборотами:

Нотный пример

Дальнейший ход работы следующий: учащиеся осваивают сперва мажорную пентатонику (с звукорядом д-р-м-с-л), затем минорную (с звукорядами л-д-р-м-с-л и с-л-д-р-м-с-л и с тоникой л). Таков звукоряд большинства старинных венгерских песен. Лишь после продолжительной работы в пентатонике учащиеся знакомятся со ступенями фа и ти, стало быть с диатоникой, затем с альтерированными ступенями фи и та (повышенной IV и пониженной VII ступенями). Такая последовательность разработана впервые по инициативе и под руководством Кодая замечательным педагогом Йенэ Адамом на основе ладовых особенностей старинного венгерского музыкального фольклора.

Есть, однако, в его методике существенные черты, которые не связаны с национальным своеобразием венгерской народной музыки, а имеют всеобщее значение. Во-первых, принцип строжайшей постепенности, каждой ладовой ступенью учащиеся овладевают отдельно, во-вторых, основательность этого процесса, которая достигается тем, что учащиеся знакомятся с рядом характерных интонаций, доступных и необходимых на данной стадии развития, и многократно повторяют их. Такая постепенность и основательность — ценнейшие, достойные подражания качества венгерской методики музыкального воспитания.

Заслуженно привлекают к себе внимание наших педагогов «ручные знаки», применяемые венгерскими музыкантами. Это символы ладовых ступеней, изобретенные более ста лет назад английским школьным учителем пения Дж. Кёрвеном и принятые в настоящее время в ряде стран. У Кёрвена ручные знаки выражают так называемые «умственные эффекты» («mental effects»), то есть характеристики ступеней мажорного лада. «Прочная» I ступень (до) изображается сжатой в кулак кистью, «яркая» V ступень (со) — открытой в широком боковом движении ладонью, «спокойная» III ступень (ми) — рукой, как бы парящей ладонью вниз. Знаки неустойчивых ступеней показывают направление их «тяготений». VII и IV ступени изображаются указательным пальцем, направленным соответственно кверху и книзу, II ступень — плоской ладонью с поднятыми кверху кончиками пальцев и с опущенным запястьем (эта ступень «тяготеет» как вверх, так и вниз), VI ступень — свободно висящей кистью 1.

Венгры пользуются ручными знаками для обозначения ладовых ступеней чисто условно, не прибегая к характеристике последних. Объясняется это тем, что Кодай и его школа решили освободить музыкальную педагогику Венгрии от навязанного ей под влиянием немецкой музыкальной культуры господства мажорного лада. Последний не играет преобладающей роли в венгерской народной музыке и основывать на нем развитие ладового чувства подрастающего поколения было бы в Венгрии ошибкой.

Ручные знаки помогают ребенку сосредоточить внимание на отдельном звуке. Вступая в ассоциативную связь со слуховым представлением определенной ладовой ступени, они укрепляют это представление и помогают вызвать его произвольно, по требованию учителя или по собственной воле ребенка.

Выполняются ручные знаки на различной высоте, в соответствии с относительной высотой звуков. Таким образом, наглядно изображается и звуковысотное движение мелодии.

Наконец, эти знаки служат средством общения между педагогом и учащимися. Дети поют по руке учителя; они изображают ручными знаками отдельные звуки, позднее короткие мотивы, фразы, пропетые или исполненные на инструменте учителем (так, в доступной и увлекательной форме школьников подготавливают к пению с листа по нотам и к устному диктанту). По тому, насколько правильно ученик пользуется во время пения ручными знаками, можно судить о том, насколько сознательно он поет. А плавное, ритмичное выполнение знаков во время «пения про себя» позволяет судить о наличии у него надежных слуховых представлений.

В Венгрии обыкновенное нотное письмо изучают уже в первом классе. При этом применяется относи-

_________

1 В упомянутой статье В. Живова читатель найдет хорошие рисунки ручных знаков Кёрвена и венгерских педагогов. К сожалению, некоторые из характеристик ступеней, взятых Живовым из книги Йенэ Адама, не совпадают с оригинальными выражениями Кёрвена. У Кёрвена V ступень мажорного лада (со) — «звук величественный, или яркий» (the grand or bright tone), у Живова — «чистота, здоровье». У Кёрвена VII ступень (ти) — «звук пронзительный или чувствительный» (the piercing or sensitive tone), у Живова — «свет (?), острота».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152