тельный принцип чтения нот: первые две ступени, с которыми ребенок знакомится, — со и ми помещаются то на двух соседних линиях, то в двух соседних промежутках нотоносца. В дальнейшем дети узнают, что ступень до может помещаться на любом месте нотоносца, которое указывается «ключом до». После ознакомления с абсолютными названиями звуков и нот, с различными тональностями дети приучаются самостоятельно определять место ступени до в зависимости от ключевых знаков. Тем самым необходимость в ключе до отпадает.

Изучение абсолютных названий звуков — одна из самых ответственных задач. Дети должны понять, почему каждый звук имеет два названия: слоговое и буквенное. Педагог пользуется аналогией: люди имеют имя и фамилию. Он напоминает, что одну и ту же мелодию дети часто пели на разных высотах. Любая ступень могла быть исполнена ими выше или ниже. А звуки на музыкальных инструментах имеют точно определенную высоту; нельзя играть на них, не зная названия (абсолютной) высоты звуков. Далее следует основательная тренировка, сочетающая относительную и абсолютную сольмизацию.

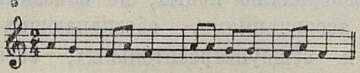

Например, педагог играет на инструменте знакомую мелодию:

Нотный пример

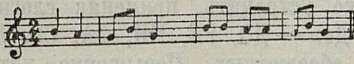

Дети поют (сперва очень медленно):

Нотный пример

Педагог играет:

Дети поют:

Нотный пример

К сожалению, здесь нет возможности охарактеризовать результаты, которых достигают общеобразовательные школы различных типов, а также музыкальные школы Венгрии. Скажу только, что эти результаты беспримерны, хотя массовая музыкально-воспитательная работа по-настоящему была начата лишь после освобождения страны от фашизма и пока еще ощущается острый недостаток в музыкально-педагогических кадрах.

В практике детского музыкального воспитания у нас в стране наблюдаются тенденции, сходные с принципами венгерской музыкальной педагогики. Есть и прямые опыты использования некоторых приемов последней.

Вот несколько примеров. Педагоги общеобразовательных школ давно тяготятся злосчастной традицией начинать пение по нотам в до мажоре. Некоторые из них стараются преодолеть вокальные неудобства этой тональности, исполняя со своими учениками мелодии и упражнения, записанные в до мажоре, на полтона или на тон выше. Это малоэффективно и к тому же не вполне грамотно: мы вводим учеников в заблуждение и прямо вредим тем из них (пусть это будут единицы), кто обладает врожденным абсолютным слухом.

И. Гейнрихс в книге «Обучение пению по нотам в начальной и средней школе» (издана в Москве, 1962 год) рекомендует начинать это обучение в фа мажоре. В вокальном отношении так лучше. Но нельзя считать удачным совет автора называть IV ступень просто си, однако не забывая, что реально будет звучать соседний с ним звук си бемоль. Допустима ли подобная неточность в самом начале знакомства с нотами?

В «Учебнике сольфеджио» для музыкальных училищ (первый выпуск, Ленинград, 1962 год) автор его, А. Островский, дает в самом начале лишь семь примеров в тональности до мажор. Затем следуют мелодии в различных тональностях (соль, фа, ре, ми бемоль мажор). Такая планировка курса имеет свои преимущества, но она требует значительной теоретической подготовки. По сходному принципу, но более элементарно построено «Практическое пособие для развития музыкального слуха» А. Барабошкиной и С. Ляховицкой (издано в Ленинграде, 1964 год).

Хоровые дирижеры Ю. Уланов и В. Живов в Москве, а также учителя и методисты хорового пения А. Раввинов и С. Брандель в Киеве пользуются описанными выше ручными знаками ладовых ступеней. Встречается практика относительного сольфеджирования коротких упражнений — «распеваний». (К примеру, упражнение:

Нотный пример

класс поет по указанию Бранделя на одни и те же слоги в разных тональностях, повышая строй каждый раз на полутон.)

В советской фортепианной педагогике уже приобрел право гражданства такой метод работы с начинающими учениками, при котором с детьми разучивают песенки, а затем подбирают и транспонируют мелодии по слуху на инструменте. Цель — создать у детей музыкально-слуховые представления как опору для инструментального обучения. О. Рафалович подробно разработала метод систематического применения транспонирования на фортепиано и сделала эту работу «основным способом развития слуховых представлений и активности слуха» 1.

Те же принципы умело применяет в обучении игре на скрипке А. Готсдинер 2.

Назначение подготовительных классов, работающих при некоторых советских музыкальных школах, аналогично задачам подготовительных классов в Венгрии с той существенной разницей, что у нас они организуются по усмотрению директоров школ, не имеют утвержденных программ и учебных планов и необязательны для детей, желающих поступить в музыкальные школы. В то время как в Венгрии подготовительный класс — органическая, неотъемлемая часть всего курса обучения, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако упомянутые выше разрозненные попытки не затрагивают существа дела. Коренное улучшение методики воспитания музыкального слуха может быть достигнуто лишь на основе правильного сочетания относительной и абсолютной сольмизации.

Поэтому нужно горячо приветствовать начинание эстонского хорового дирижера и педагога Хейно Кальюсте, осуществившего реформу сольфеджио по аналогии с системой Кодая 3.

Поскольку аретинские слоги в Советском Союзе прочно укоренились в качестве абсолютных названий нот, Кальюсте решил создать новую систему относительных слогов: JO, LE, MI, NA, SO, RA, TI. Им соответствуют ступени мажорного лада: I, II, III, IV, V, VI, VII. Повышение ступеней выражается при помощи гласной О, понижение — при помощи гласной U.

Как видим, Кальюсте вводит для названий ступеней, за исключением III и V, новые согласные, но сохраняет гласные аретинских слогов.

Новая система была успешно применена в детском хоре Таллинского Дворца пионеров и в первом классе средней школы № 22, над которой шефствует Таллинская консерватория. Научная сессия консерватории весной 1965 года одобрила доклад Кальюсте и приняла решение содействовать распространению его метода. В текущем учебном году в школе № 22 по системе Кальюсте учатся уже и первые и вторые классы. В консерваторский курс методики школьного пения включены лекции об этой системе, ее стали применять и в других общеобразовательных школах.

Осенью прошлого года в Риге проходила «Неделя музыкального воспитания детей и молодежи». Огромный интерес вызвали включенные в программу «Недели» выступление хора Таллинского Дворца пионеров и открытый урок, который дал Кальюсте. Участники музыкально-педагогической конференции в составе около 500 человек обратились к министерствам культуры и просвещения Латвийской ССР с предложением изучать и использовать в школьной практике относительный метод сольфеджио.

Опыт Кальюсте еще раз доказывает, что параллельное применение двух рядов сольмизационных слогов — совершенно новых, не связанных с привычными ассоциациями, обозначающих ладовые ступени, и общеупотребительных, обозначающих абсолютную высоту звука, не перегружает память учащихся, а, наоборот, облегчает освоение ладовых закономерностей музыкальной речи.

Однако можно ли рекомендовать систему Кальюсте в масштабах всего Советского Союза? Думаю, что она все-таки нуждается в некоторых улучшениях.

Дело в том, что традиционные аретинские слоги, взятые в абсолютном смысле, не могут выражать альтерации звуков. Кроме того, при сольфеджировании мешает окончание слога соль на согласный звук: неудобно использовать одну и ту же согласную в начале слогов соль и си. Указанные недостатки легко устранить, применяя слоги системы «Тоника — До» — ДО, РЕ, МИ, ФА, СО, ЛЯ, ТИ — в качестве абсолютных. Повышение пяти звуков можно выразить при помощи гласной «и», двух звуков — при помощи гласной «э»: ди, ри, мэ, фи, си, ли, тэ, понижение пяти звуков — при помощи гласной «а», двух звуков — при помощи гласных «о» и «ю»: да, ра, ма, фо, са, лю, та.

Что касается относительных обозначений Кальюсте, то здесь целесообразно сохранить гласные буквы аретинских слогов. Аналогично для обозначения повышенных и пониженных ступеней можно

_________

1 О. Рафалович. Транспонирование в классе фортепиано. Л., Музгиз, 1963.

2 А. Готсдинер. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классах скрипки. Л., Музгиз, 1963.

3 X. Кальюсте был участником VI конгресса Международного общества по музыкальному воспитанию, состоявшегося летом 1964 года в Будапеште.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152