привычных рамках живописного деревенского быта здесь совсем неприемлемо: эта солнечная, героическая музыка, говорящая языком обобщенных образов, требует совсем иных приемов и средств — строгих, эмоционально собранных, скульптурно четких. Наконец, трудности сценического решения музыки интродукции таятся в сложности ее полифонической формы, требующей от артистов хора идеально ровной звучности и особо чеканного ритма.

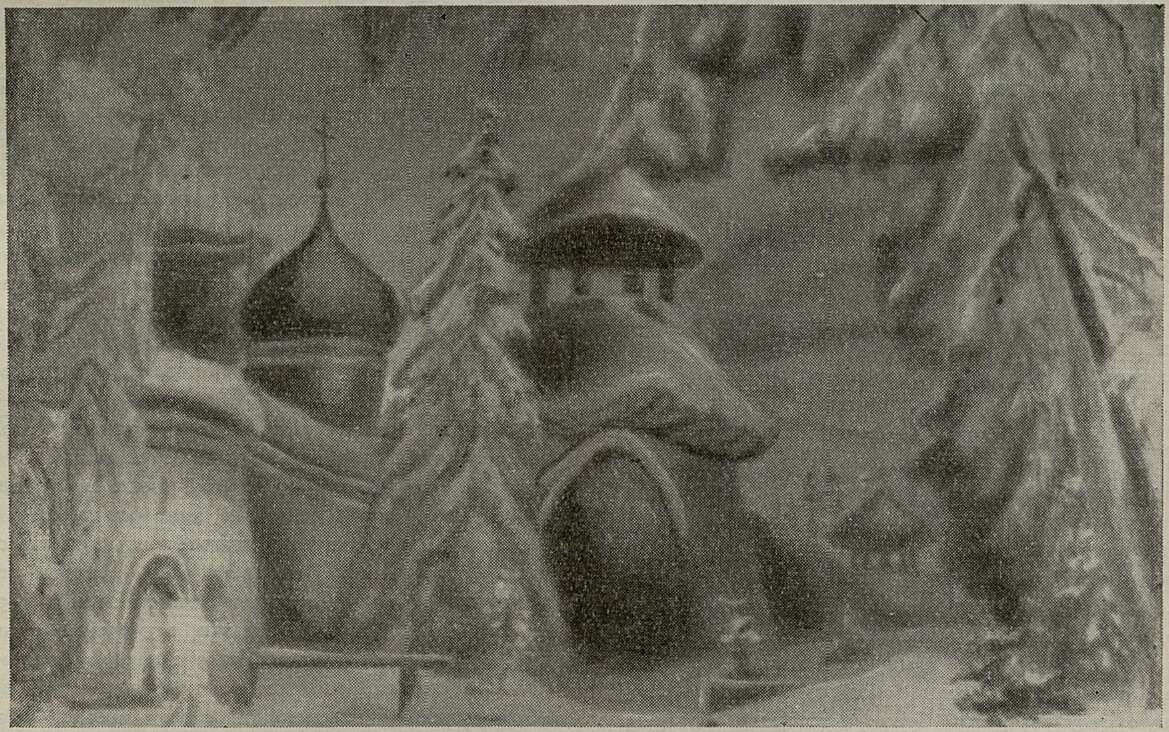

«Иван Сусанин». Сцена Посада. Художник — П. Вильямс. ГАБТ, 1945 год

При всем этом интродукция из «Сусанина» и составляющая ее основу фуга не просто замечательный «музыкальный номер», а народномассовая сцена, насыщенная театральной действительностью; и чтобы претворить музыкально-драматический замысел композитора, совсем недостаточно только спеть, даже прекрасно, эту музыку и услышать похвалу: «Это подлинный концерт!» Форма и характер этой «русской фуги», в которых есть и нечто генделевское по величавой ясности и высокой театральности, бесспорно отражают не только внутреннемузыкальное, но и внешнесценическое развитие. Прав был Б. В. Асафьев, назвавший интродукцию могучим сплоченным хоровым «открытием действия», начинающим героический сказ о подвиге Сусанина. Да, именно активное открытие действия, но не застывший, статически неподвижный «музыкально-хоровой номер»!

Где же искать сценическое решение интродукции, чтобы, не нарушив стройность ее музыкальной композиции, прозрачность и мудрую простоту русского народного распевного стиля, мерную плавность ритмов и мелодий, не впасть в то же время в скучную статику, в бездейственность? Здесь, на мой взгляд, и должна быть применена выразительная сила массового сценического акцента, найдены то плавные, то энергичные линии движения масс, разбивка и перестановка групп, перемещающихся так, чтобы передать действенность музыки, но не выносить на сцену мелкую бытовую суетливость.

Для достижения цели режиссеру, конечно, недостаточно ограничиться простым приказанием исполнителям: «Следите за пластикой музыкального ритма, претворяйте ее в пластику сцены! Отмечайте каждое вступление своей хоровой группы энергичным жестом, а когда у вас пауза, внимательно слу-

шайте поющих и выразительно реагируйте на их пение». Он должен сам услышать и увидеть в воображении внутреннемузыкальную и образно-театральную динамику действия, так ясно прочерченную в партитуре, зажечь своим видением исполнителей, помочь им перелить ритмы и акценты музыки в естественные, свободные, эмоционально оправданные ритмы и акценты сцены.

На пути к достижению цели важно, во-первых, точно осознать, что единое величавое чувство «патриотической восторженности», утверждающееся в интродукции, многопланово, имеет массу оттенков и эмоциональных разветвлений. Музыка вступления, предваряющего фугу, и сама фуга — это и уверенность народа в своих силах, и огромный духовный подъем, суровое осознание неизбежной беды и мужественная готовность к самозащите. А над всем этим звонко льется, как пенье жаворонка в небесной синеве, вторая тема — тема женского хора, солнечная, радостная, словно вобравшая в себя ласковую приветность скромного, но дорогого сердцу русского пейзажа. Как много творческих решений подскажет умному и музыкальному режиссеру все это многообразие проявлений одного чувства, одной музыкальной идеи! Ему нужно лишь осознать истинно драматическое, сценически зримое содержание каждой эмоционально-смысловой трансформации обеих тем, оправдать своим воображением постепенное уплотнение полифонической и гармонической хоровой ткани, нарастание силы звучности, приводящих к кульминационной вершине — взрыву народного гнева, подымающему эмоциональную атмосферу сцены до наивысшего напряжения.

Не менее важно, во-вторых, осознать выразительную силу тех разнообразных оттенков, которые таятся в ритмическом строении фуги, в рельефном сопоставлении четных и нечетных тактовых групп, в ярко подчеркнутой акцентуации. Особой выразительностью акцентов отмечены вступления отдельных хоровых голосов фуги. Иные хоровые штрихи и акценты вносят эпизоды гармонического склада, где в вертикально-аккордовом звучании сливаются две либо три хоровые группы, а подчас и весь состав хора. И все это прекрасно оттеняют, неся новую эмоционально-звуковую краску, чеканно-героические «юбиляции» — гениально трансформированные элементы темы женского хора из вступительного раздела к фуге, приобретающие в самой фуге значение противосложения к главной теме либо интермедий между ее вступлениями.

В действенности четких, контрастных, гибко перемещающихся мелодико-ритмических акцентов фуги кроется огромное разнообразие акцентов сценических. Если еще принять во внимание, что эмоциональная и физическая сила музыкальных акцентов не одинакова, то с полной убежденностью можно заключить, что фуга, как и вся интродукция из «Сусанина», даст музыкальному и талантливому режиссеру превосходный материал для создания драматически действенной народной сцены.

Театр должен всегда оставаться театром. Поэтому, когда в постановке «Ивана Сусанина», осуществленной на сцене Большого театра в довоенные годы, интродукция оперы давалась в плане замкнутого концертно-ораториального номера, это, на мой взгляд, была досадная ошибка. В живую ткань музыкального спектакля вторгся чужеродный кусок бездейственного «костюмированного концерта». Громадная внутренняя энергия и движение, скрытые в музыке и подчеркнутые моторными акцентами фуги, не получили соответственной сценически зрительной формы.

Из-за смешения двух планов — концертного и театрального — весьма спорным оказалось и музыкальное решение интродукции. Так как слить воедино эти два плана исполнения было совершенно невозможно, постановщику понадобилось при помощи непредусмотренной композитором цезуры отделить народную сцену от следующей за ней картины Антониды. Но, как известно, вступление к каватине органически соприкасается с народной сценой, непосредственно вытекает из нее: после внезапно оборвавшейся кульминации фуги музыка рисует спокойно-торжественный уход народа, а в это же время появляется тема раздумий Антониды. В оркестре, таким образом, звучит не одна, а две темы. Однако музыкально-драматургическое единство двух тем оказалось нарушенным: после исполнения фуги появлялась произвольная фермата, звучание музыки прерывалось, следовало закрытие занавеса. А через некоторую паузу прерванная музыка, рисующая уход народа, возобновлялась, но уже лишь в виде вступления к арии Антониды. С этого только момента и начинался спектакль.

(Окончание следует)

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5

- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8

- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20

- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25

- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31

- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41

- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47

- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48

- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51

- 10. От редакции 60

- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62

- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75

- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81

- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84

- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91

- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103

- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105

- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108

- 19. Г. П. Продолжение следует 113

- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119

- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122

- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126

- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132

- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135

- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140

- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143

- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146

- 28. Новые грамзаписи 148

- 29. К 50-летию Октября 149

- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149

- 31. Три вопроса автору 153

- 32. Из фотоальбома музыканта 156

- 33. Поздравляем юбиляров 158

- 34. Зим И. Через тридцать лет 160

- 35. А. Б. Новости из Клина 161

- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162

- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163

- 38. Воротников В. Юным пианистам 163

- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163