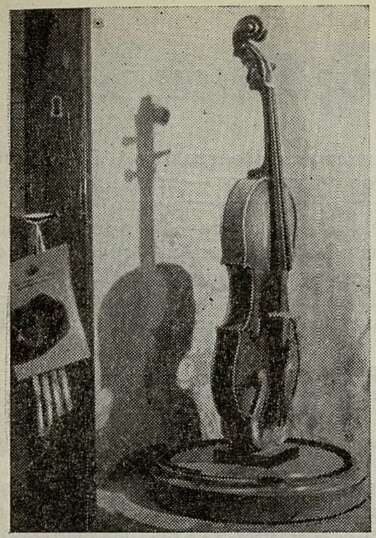

Скрипка Паганини

скрипачей Генуи — профессору Ренато де Барбьери (он снят мною у портрета Христофора Колумба). Во время этой церемонии тысячи генуэзцев заполняют близлежащие улицы. Лауреата слушает вся страна, ибо концерт транслируется по радио и показывается по телевидению.

В 1957 году знаменитая скрипка звучала в необычный день — 18 мая, когда в Италии гастролировал известный всему миру советский скрипач Давид Ойстрах. Через шесть лет лауреатом конкурса им. Паганини и обладателем почетного права стал его талантливый ученик Олег Крыса.

Спустя несколько дней после посещения Палаццо мы познакомились с другим историческим памятником, связанным с Паганини. Через узкий проход поднялись мы к серому с обвалившейся штукатуркой обветшалому дому на Пассо ди Гатта Мора. Над окнами первого этажа мраморная мемориальная доска: «Здесь 27 октября 1782 года родился и жил маэстро Никколо Паганини». Все это резко контрастировало с тем, что мы видели в Палаццо Джорджиа. Неподалеку от дома маэстро бегали оборванные ребятишки, там же подошел к нам пожилой итальянец, который видел, как мы фотографировали дом, вход и мемориальную доску. Закурив русскую сигарету, этот человек рассказал, что уже много лет живет в Генуе, что сам он старый оркестрант-скрипач и, несмотря на острую нужду, никогда не станет играть на улице, как это делают многие его коллеги в городе, где родился, жил и играл сам Никколо. Однако, видимо, не всем удается быть столь принципиальными. На обратном пути мы повстречали другого старика скрипача, который играл, прислонившись к позеленевшей от сырости стене. На футляре его скрипки лежала шляпа с несколькими лирами. Чуть дальше сидел седой аккордеонист. Мимо проходили люди, занятые своими делами и заботами, никто не остановился послушать игру уличного музыканта, никто не положил монету на футляр его аккордеона. А в этом году, как и в прошлые, 12 октября, в день Христофора Колумба, новый лауреат будет исполнять на скрипке Гварнери лучшие произведения известного всему миру маэстро перед новым президентом Италии.

Я. Халип

Фото автора

Уличный музыкант

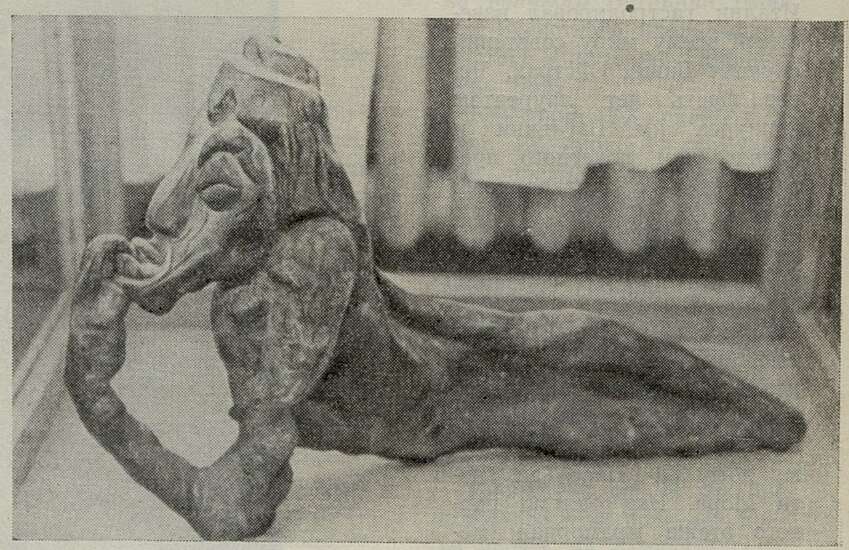

М. Хисматуллин в роли Яппара

Музыкальная общественность Уфы тепло отметила 50-летие со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Магафура Хисматулловича Хисматуллина. Тридцать лет из них артист отдал родному искусству.

Творческий путь его начался в 1932 году, в Башкирском академическом театре драмы, а затем, после окончания Башкирской студии Московской консерватории, он пришел на национальную оперную сцену. В Уфимском театре М. Хисматуллин работает со дня его основание, сначала как солист оперы, а последние годы и как режиссер (в настоящее время — главный режиссер).

Талантливый певец с успехом выступал во многих национальных операх, исполнил немало ответственных партий в спектаклях классического репертуара.

Лучшими работами М. Хисматуллина. без сомнения, следует признать заглавную роль в опере «Салават Юлаев» З. Исмагилова и партию Яппара в музыкальной комедии «Кодаса» того же автора. Два прямо противоположных характера: героический, глубоко лиричный Салават и ярко комедийный персонаж — пьяница, сластолюбец, сквалыга Яппар. В каждом из них артист достигает большой жизненной правды.

Хисматуллин постоянно ведет плодотворную концертную и музыкально-общественную деятельность, пропагандирует народные песни и произведения композиторов Башкирии.

«Второе призвание»

Так называется выставка, экспонированная в Центральном Доме актера им. Яблочкиной. Свыше тридцати ее участников — актеры, постановщики, гримеры, профессора и студенты Государственного института театрального искусства — представили на суд зрителей произведения живописи, графики, скульптуры, различные украшения — триста сорок работ, сделанных в часы, свободные от репетиций и спектаклей, во время гастрольных поездок, в дни отпуска. Едва ли не в каждой театральной труппе Москвы отыскались свои умельцы, «мастера на все руки». Среди них есть и артисты музыкальной сцены.

Олег Егоров — солист балета Театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; еще с ученических лет, занимаясь в Ленинградском хореографическом училище, увлекался кораблестроением. Вот почему на выставке появился сделанный им с невероятной тщательностью миниатюрный крейсер.

Коллега автора этой модели — танцовщик Большого театра Георгий Соловьев, уже хорошо известный своими любительскими фильмами, на сей раз предстал как скульптор. Материалом ему служат лесные коряги, древесные корни и корешки (этот своеобразный жанр сейчас очень популярен среди любителей). Работы Соловьева преимущественно юмористичны (недаром чувство юмора так сильно ощутимо и в его кинолентах).

Но, кроме этих «деревянных юморесок», где даже сфинкс изображен забавно, с иронией, Соловьев отдал дань любви главному делу своей жизни — балету. Стремительно летящие линии балеринского прыжка, сложный угловатый рисунок «трудной» поддержки — автор хочет рассказать языком скульптуры о своем сложном и трудоемком искусстве.

Премьер Большого театра Владимир Васильев показывает работы, казалось бы, ничем не связанные с его основной профессией. Но в живописи Васильева есть две резко и последовательно выраженные особенности. Во-первых, все показанные им холсты воспринимаются как: произведения профессионала. Васильев не «балуется» живописью, а действительно владеет ею. Достаточно взглянуть на манеру его письма, свободную, чуждую робкого школярства, чтобы оценить всю серьезность и подлинность живописного дарования.

Во-вторых, в живописи Васильева проявились решительно все свойства его актерского таланта. В сценических созданиях танцовщика торжествуют щедрость, широта натуры, искренность. Мы без труда обнаружим эти

Г. Соловьев. Сфинкс

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151