Е. Антипова

Два варианта «Женитьбы»

В Центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки хранится подлинная рукопись неоконченной оперы Мусоргского «Женитьба».

Сверив с ней существующие издания «Женитьбы», мы обнаружили большое количество разночтений, которые убедили нас и том, что опера печаталась не с данного автографа. Известно, что в рукописном отделе Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится еще одна авторская рукопись оперы. Как стало известно, именно по ней и готовились издания1.

В многочисленных исследовательских работах о Мусоргском «Женитьба» справедливо определялась как эксперимент, подтверждением чему являются письма самого композитора, отмечались те или иные музыкальные особенности оперы. Но о том, как фактически протекала работа Мусоргского над «Женитьбой», ничего не было известно. Теперь же, при наличии двух вариантов рукописи, мы можем заглянуть в творческую «лабораторию» великого композитора, проследить процесс сочинения произведения. Сравнительное изучение двух автографов позволяет утверждать, что работа над оперой велась более углубленно, интенсивно и скрупулезно, чем это принято было думать до сих пор.

Что же представляет собой рукопись, хранящаяся в музее им. М. И. Глинки, какова ее история? Вместе с автографом «Женитьбы» хранится письмо, в некоторой степени освещающее затронутый нами вопрос. Вот оно:

«Одесса, 4.Х.1940 г.

Дорогая Оля, отвечаю тебе на вопросы по поводу рукописи композитора Мусоргского.

Рукопись эта была подарена Мусоргским тетке моего дедушки, знаменитой артистке — певице (контральто) Воробьевой-Петровой (см. словарь Большая энциклопедия, том V, стр. 481, где имеются по этому поводу подробные описания). Мусоргский подарил ей эту рукопись, когда он начал писать Бориса Годунова.

Воробьева-Петрова ушла со сцены в 1845 г., но не прекращала связи с музыкально-театральным миром и вращалась в кружке Мусоргского, с которым была очень дружна. После смерти Мусоргского Воробьева-Петрова подарила 2 рукописи Мусоргского своему любимому племяннику — моему дедушке, Илиодору Ивановичу Сибирякову, а затем они перешли к моему отцу — Александру Илиодоровичу Сибирякову, а потом ко мне. Вторая рукопись Мусоргского «Колыбельная песня» у меня пропала. <...>

В 1928 г., когда я был в Ленинграде, я показал эту рукопись известной артистке Лидии Липковской, которая очень заинтересовалась рукописью, хотела ее приобрести и сверяла эту рукопись в Ленинградской консерватории, где ей сказали, что эта рукопись является оригиналом. Мои родители были оперными артистами и очень дороокили этой рукописью. Я, как музыкант-пианист, тоже дорожил этой рукописью и не хотел ее продать.

Алексей Сибиряков».

Впоследствии рукопись оперы побывала у известного артиста и коллекционера Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Но на наш вопрос, у кого он приобрел ее, Николай Павлович, к сожалению, не смог ответить. В 1940 году рукопись Мусоргского была приобретена Московской консерваторией1 и затем передана в Музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки.

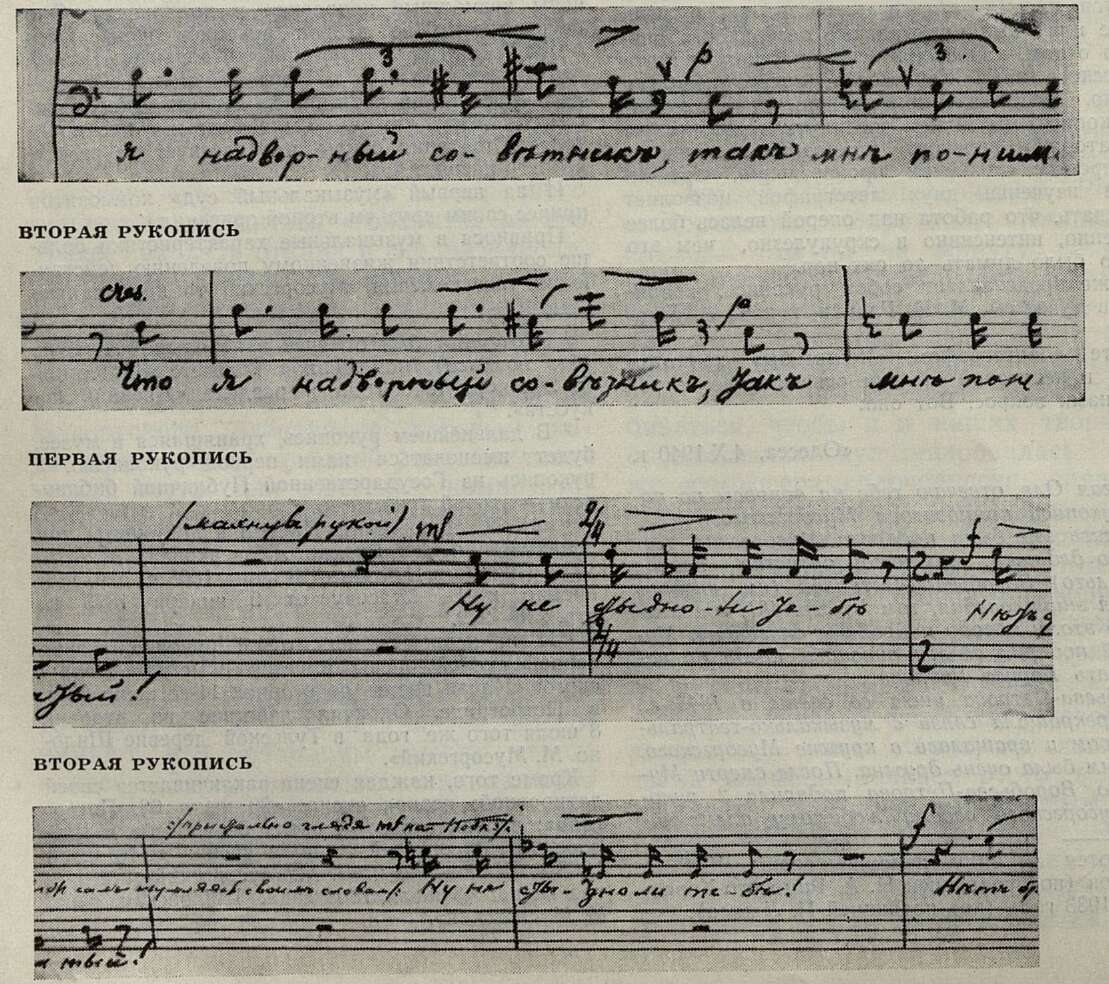

Но обратимся к автографам2. Их сличение говорит о следующем: первая рукопись — несомненно первоначальный вариант оперы, на отдельных страницах которого карандашом лишь намечены возможные поправки и дополнения. Они осуществлены во второй рукописи и касаются метра, фактуры, гармоний, отдельных звуков, ритма, ремарок и т. д. Причем изменения вносились Мусоргским частично по советам Даргомыжского и Кюи, которые были первыми вдохновителями создания оперы, что явствует из известных его писем3.

И на первый «музыкальный суд» композитор принес своим друзьям второй оригинал4.

Привнося в музыкальные характеристики больше соответствия жизненному поведению действующих лиц комедии, Мусоргский то кардинально

_________

1 Имеются в виду издания оперы 1908 и 1911 годов (под редакцией Н. А. Римского-Корсакова) и 1933 года (под редакцией П. Ламма).

1 Этот факт был отмечен в небольшой заметке (без подписи), помещенной в газете «Известия» от 2 ноября 1940 года в разделе «Дневник искусств».

2 В дальнейшем рукопись, хранящаяся в музее, будет именоваться нами первой рукописью, а пукопись из Государственной Публичной библиотеки — второй рукописью.

3 «М. П. Мусоргский. Письма и документы под редакцией А. Н. Римского-Корсакова», М. — Л., 1932. Письмо к Ц. Кюи от 3 июня 1868 г., стр. 138; письмо к В. Стасову от 2 января 1873 г., стр. 238–239.

4 И на первой и на второй рукописи перед первой сценой оперы имеется пометка Мусоргского: «Начал писать во вторник 11-го июня 68 г. в Петрограде. Окончил действие во вторник 8 июля того же года в Тульской деревне Шилово. М. Мусоргский».

Кроме того, каждая сцена заканчивается своей датировкой первая сцена: «20 июня 68. Петроград»; вторая сцена: «2 июля 68 г. Изба в Шилове. М. Мусоргский»; третья сцена: «6-го июля 1868 г. Шиловская изба. М. Мусоргский»; четвертая сцена: «8 июля 1868 года. Шиловская изба. М. Мусоргский».

переосмысливает значительные отрезки речита- тивной мелодии, то меняет лишь отдельные акценты. Так, композитор стремится наити типичные для каждого действующего лица интонации, которые, точно следуя за психологическими изгибам текста, помогали бы заострить индивидуальные черты гоголевского персонажа.

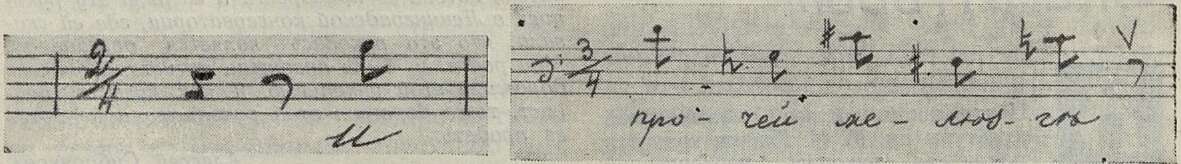

Приведем несколько примеров мелодических вариантов (примеры: 1–4, 7, 8 из партии Подколесина, 5 и 6 — из партии Кочкарева) :

ПЕРВАЯ РУКОПИСЬ

Пример

ВТОРАЯ РУКОПИСЬ

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151