значения, рожденное в городе, который они защищают... Эти люди достойны были исполнить симфонию своего города, и музыка была достойна их самих, потому что выражала то, что все они переживали...» — писала об этом памятном концерте О. Берггольц в «Комсомольской правде».

*

Деятельность в осажденном Ленинграде явилась своего рода «испытанием на прочность» для оркестра. Испытание это он выдержал успешно: «фундамент» был заложен настолько основательно, что даже суровые условия блокады не смогли разрушить дисциплину. Действительно, в ближайшие послевоенные годы оркестр не только обрел былую «форму» и полностью восстановил свои прежние качества, но во всех отношениях пошел вперед: улучшился ансамбль, виртуознее начала играть группа деревянных духовых инструментов и мягче — медные, шире стал репертуар. Оркестр вновь пополнился высококвалифицированными артистами и начал играть отлично. Под руководством Н. Рабиновича, превосходного музыканта, серьезного и умного художника, было продолжено изучение классики: Бетховен, (включая оперу «Фиделио»), Моцарт, Вебер, Шуберт, Шуман, Дворжак, Брамс; продолжалась работа над произведениями советских композиторов. Расширилось и «поле деятельности»: открытые концерты во Дворцах и Домах культуры, летом участие в «музыкальных понедельниках» (традиционные симфонические концерты) Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Уже в сезоне 1950–1951 гг. оркестр время от времени выступал в Большом зале филармонии, а в 1952–1953 гг. провел там два абонементных цикла. Все же основой его работы попрежнему оставались концерты в студии Ленинградского радио.

Положение это коренным образом изменилось в 1953 г., когда коллектив полностью перешел в Ленинградскую филармонию в качестве второго симфонического оркестра. Отныне открытые концерты — основная форма его деятельности. Начиная с 1955 г. оркестр успешно гастролировал во Львове, Риге, Таллине, Тарту, Горьком, Иванове, Череповце, Вологде и других городах.

Прошло десять лет. Новому филармоническому оркестру оказал серьезную художественную помощь Курт Зандерлинг. На Всесоюзном фестивале театров, ансамблей и хоров в 1957 г. оркестр под управлением К. Зандерлинга зарекомендовал себя как один из лучших симфонических коллективов Советского Союза и получил диплом первой степени1.

Обогащению современного советского репертуара оркестра во многом способствовали в последние годы К. Кондрашин, Г. Рождественский и А. Янсонс.

Дружба с советскими композиторами — характерная черта жизни оркестра с первых дней существования, одна из самых интересных и содержательных сторон его деятельности. Много лет оркестр практикует авторские концерты. За дирижерским пультом неоднократно появлялись Р. Глиэр, И. Дунаевский, Д. Кабалевский, А. Хачатурян, Л. Ходжа-Эйнатов; исполняли свои сочинения А. Бабаджанян, А. Баланчивадзе, Э. Капп, В. Соловьев-Седой, О. Тактакишвили, Т. Хренников, Д. Шостакович, Р. Яхин и др. «Немало сил оркестр уделяет пропаганде советского музыкального творчества. Новые произведения он разучивает быстро и исполняет всегда превосходно», — писал Д. Шостакович. В посвященной 30-летию коллектива статье «Слово о моем большом друге» («Ленинградская правда» № 178 от 28 июля 1961 г.) В. Соловьев-Седой отмечает:

_________

1 В оркестре много отличных музыкантов. Назову, например, концертмейстера оркестра Л. Шиндера, второго концертмейстера В. Овчарека (возглавляющего, кстати сказать, один из лучших наших камерных ансамблей — квартет им. С. И. Танеева.), заместителя концертмейстера Л. Корхина, концертмейстеров группы альтов И. Ясенявского и В. Соловьева (альтист упомянутого квартета). В группе виолончелей отметим крепкого «вожака» А. Геллера (в настоящее время вошел в состав оркестра — заслуженного коллектива РСФСР) и второго концертмейстера Е. Гофмана, а в группе контрабасов — А. Денисова и Б. Евстратова.

Отлично подобралась группа флейт (все представители одной школы, воспитанники Б. Тризно): М. Краснов (солист), П. Востриков и Г. Никитин. Одаренные музыканты — солисты оркестра В. Григорович (гобой), Б. Яблочкин (кларнет), В. Шалыт (валторна), Г. Крылов (труба), лауреат международного конкурса В. Сумеркин (тромбон) и М. Рубанчик (литавры). Разумеется, этими именами далеко не исчерпывается состав наиболее квалифицированных артистов.

Не все группы в оркестре равноценны. Пожалуй, наиболее сильная — первые скрипки. Только недавно пополнена группа виолончелей. Желательно укрепить и медь, в частности трубы и валторны (соответствующие меры как будто уже приняты); группа деревянных духовых в хорошем состоянии, особенно флейты и кларнеты. На пользу оркестру пошло бы и дальнейшее усиление мощи и красочности общего звучания. Для этого необходимо улучшить качество инструментов, особенно тромбонов и контрабасов, приобрести гобои современной конструкции и т. д., а также несколько увеличить состав оркестра.

«Нам, советским композиторам, этот оркестр особенно дорог. Быть может, ни один симфонический коллектив в стране не уделяет столько внимания советской музыке, сколько так называемый "второй" оркестр филармонии. В его репертуаре многие десятки произведений советских композиторов. Особая дружба связывает оркестр с ленинградскими композиторами. Большая часть их сочинений исполнена именно этим оркестром».

*

Серьезное препятствие угрожало дальнейшему творческому росту коллектива: на протяжении нескольких последних лет не было у него постоянного художественного руководителя. Находятся, правда, сторонники «гастрольной системы» руководства, но опыт многолетнего наблюдения за практикой оркестрового исполнительства показывает ошибочность такой точки зрения. Бесспорно, каждый дирижер вносит что-то новое, свое, иной раз раскрывает оставшиеся незамеченными его предшественниками возможности оркестра. Но ведь он лишь «гость». Проблемы всестороннего развития оркестра остаются вне поля зрения дирижера-гастролера. К тому же постоянная смена «художественных хозяев» при отсутствии единой линии руководства и постоянного контроля расшатывает коллектив.

Все это было учтено дирекцией филармонии, и в конце сезона 1961–1962 гг. Арвид Янсонс, оставаясь дирижером оркестра, заслуженного коллектива РСФСР, стал «по совместительству» исполняющим обязанности главного дирижера второго оркестра.

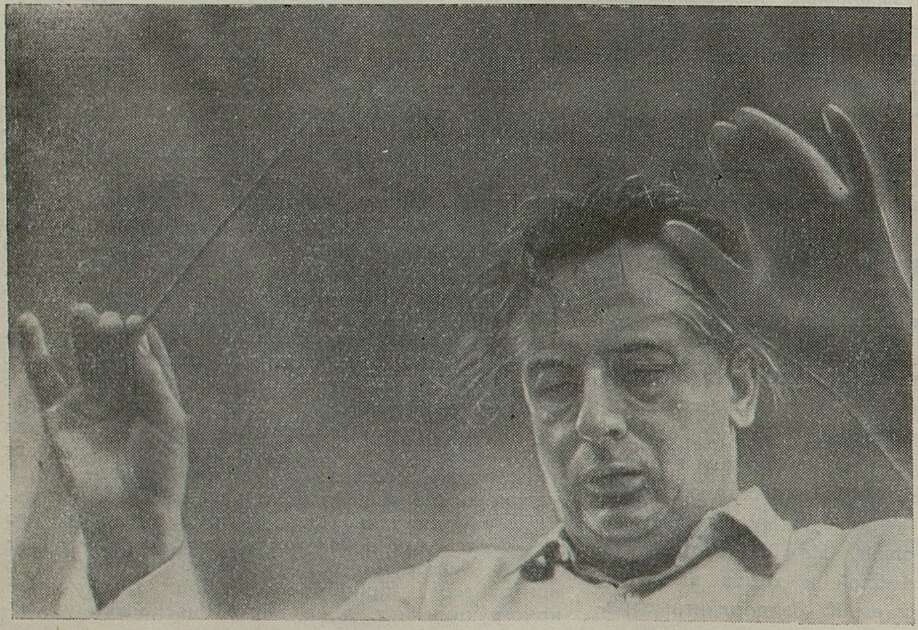

Янсонс обладает немалым стажем исполнительской деятельности: как скрипач, как оперно-балетный и симфонический дирижер. За пульт он встал впервые (правда, экспромтом) еще в сезоне 1939–1940 гг., с 1944 г. приступил к систематической дирижерской деятельности и спустя два года был удостоен второй премии на Всесоюзном смотре дирижеров, председателем жюри которого был Д. Шостакович. С 1952 г. Янсонс — уже дирижер Ленинградской филармонии. За это время Янсонс стал популярен в нашей стране и за ее пределами. Он гастролировал в ГДР, Чехословакии, Румынии, Польше, Болгарии, Венгрии, Норвегии, Финляндии, Японии (по инициативе Токийского симфонического оркестра ему было присвоено звание «почетного дирижера Японии»), выступая не только в концертах, но и в оперных спектаклях. Янсонс наделен артистизмом, темпераментом, волей, тонким слухом, отличной памятью, а главное, талантом. У него, как говорят музыканты, «понятная рука» — он пользуется дирижерской палочкой, но иногда отказывается от нее для большей расчлененности мануальной техники. Это художник импульсивного типа, лирик по натуре; не случайно ближе всего ему (по крайней мере, была до сих пор) романтическая музыка. Вообще же диапазон его художественных интересов широк: от Глинки до Шостаковича, от Гайдна и Моцарта до Стравинского. Подобный универса-

Идет [репетиция...]

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ночной патруль 6

- Комсомольцы 20-х годов 10

- Письма с далекого Севера 17

- За творческую дружбу 25

- Музыкант большой культуры 34

- Д. Толстой и его опера «Сорок первый» 39

- В защиту мира 43

- Наша песня сегодня 46

- Памяти музыканта-революционера 50

- Пролетарский скрипач 51

- Э. Сырмус — М. Горькому 53

- Первый народный 54

- Об Асафьеве 56

- О моем учителе 58

- Прочь, тьма! 63

- «Далекая планета» 67

- У афиши театра оперетты 70

- Путь артистки 78

- Играет Натан Перельман 82

- Большой художник 84

- Камерная певица 86

- Рассказ об оркестре 88

- Музыка одного дня 92

- Заметки о новом сезоне 93

- «Мы любим музыку» 96

- На экране «Спящая красавица» 99

- В рабочем районе 101

- Это актерские удачи 102

- Они энтузиасты 104

- В народных театрах Ленинграда 107

- Оправдать высокое доверие 109

- Изгнать догматизм и школярство 114

- Они верили в будущее 116

- Воспевая революцию 124

- «Антология румынской народной музыки» 127

- «Флорентийский май» 129

- Песни мексиканской революции 135

- Книга об Эйслере 144

- К 100-летию Ленинградской консерватории 145

- Опыт педагога 150

- Г. Уствольская. «Спортивная сюита» 151

- А. Чернов. Поэма для симфонического оркестра 151

- Г. Л. Жуковский 152

- А. А. Степанов 153

- Добрый и умный друг 154

- Октябрю, партии, народу 157

- «Годы и песни» 159

- Там, где живут герои 160

- Полвека — искусству 162

- Новые грамзаписи 162

- Человек большой души 163

- Первый оркестр на севере 163

- Нужные решения 164

- Киноконцертный зал «Украина» 164

- Говорят директора театров 165