мне многочисленные массовые эпизоды, снятые в фильме с предельной, как мне кажется, исторической достоверностью. Они словно перенесли меня в атмосферу тогдашних событий, помогли ощутить силу революционного напора масс, которых вел на борьбу Ленин. Да и в фильме тоже надо было искать музыкальное решение образа вождя. Вот, например, историческая сцена встречи Ильича на Финляндском вокзале. Ленин произносит речь. Он говорит, но слов не слышно, звучит только музыка.

Ну и, конечно, работая над фильмом и симфонией, пришлось с головой окунуться в интонационную сферу революционных песен.

Фильм уже снят, а симфонию я стремлюсь закончить осенью. Почти готовы еще два сочинения: лирико-драматический квартет и скрипичный концерт.

Что касается моих будущих планов, то о них пока нельзя еще говорить достаточно конкретно: задумано сценическое произведение, начал писать музыку к фильму. Хочется работать в разных жанрах.

Между прочим, я не согласен с теми, кто считает, что великие события нашего времени лучше всего можно запечатлеть в монументальных эпических полотнах с большим числом участников. Я отнюдь не противник монументальных жанров, в частности жанра оратории (хотя, признаюсь, сам не тяготею к нему). Хочу возразить против самой постановки вопроса. Красоту и значимость наших дел можно убедительно воплотить в любом жанре. Подвиг Гагарина и Титова велик. Но в том-то и суть нашей эпохи, что совершили его не какие-то «сверхчеловеки», не уникумы, а простые, советские граждане. И я не знаю, что больше отвечает скромному, обаятельному облику наших космонавтов — величественный монумент или проникновенное лирическое произведение.

Словом, все жанры одинаково значимы и нужны в наше время. Не нужны только описательные, поверхностно-изобразительные произведения, которые лишь фотографируют жизнь, не затрагивая ее сложных процессов.

Для меня поиски новых путей в музыке — это прежде всего поиски нового, глубоко современного содержания, выраженного средствами, понятными нашим слушателям.

В ГОСТЯХ У В. ШЕБАЛИНА

Николина гора — один из самых живописных уголков Подмосковья. Здесь все располагает к отдыху и творчеству: и тенистые сосновые участки вокруг коттеджей, и необозримые полевые тропы, и тянущиеся на многие километры окрестные леса...

С Николиной горой связана история многих произведений Н. Мясковского, С. Прокофьева, Анатолия Александрова, здесь подолгу жили А. Нежданова, Н. Голованов, А. Гольденвейзер, К. Держинская, В. Барсова...

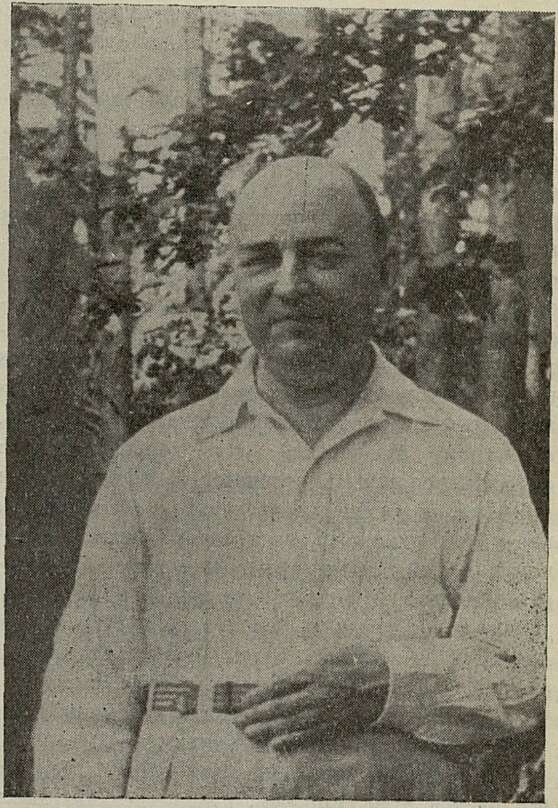

На Николиной горе уже тридцать первое лето живет и работает Виссарион Яковлевич Шебалин. Здесь были созданы кантата «Москва», оперы «Солнце над степью» и «Укрощение строптивой», романсы на стихи Лермонтова и песни на слова А. Коваленкова, здесь сочинялась триада сонат для скрипки, альта и виолончели... Какой-то особый порядок и атмосфера интеллектуальной творческой жизни ощущается во всем, что окружает композитора. Виссарион Яковлевич очень приветлив; он рассказывает о завершенных не

давно сочинениях, но очень скупо делится своими творческими планами.

В мае этого года написан цикл из восьми романсов «Родная земля» на стихи А. Твардовского. В июле закончена новая редакция Четвертой симфонии — памяти героев Перекопа.

«Эту симфонию давно собирался переделать после первого исполнения, но отвлекали текущие дела, не доходили руки, — говорит Виссарион Яковлевич. — Особенно требовала переработки вторая часть, что было обещано еще Николаю Яковлевичу Мясковскому». Закончена партитура балета «Минувших дней воспоминанье» (на музыку Глинки). Это одна из многочисленных работ Шебалина, связанная с музыкальным наследием великого русского композитора. Либретто по поэме Баратынского «Цыганка» написал Н. Волков. Героиня балета — цыганка Стеша. В качестве ее лейтмотива Шебалин использовал песню Глинки «Ах, когда б я прежде знала», имеющую подзаголовок — «Старинная Цыганская песня, петая знаменитой «Стешкой». В балет вошли в основном вокальные сочинения Глинки, а также фортепьянные пьесы, музыка к «Князю Холмскому». Клавир был создан на Николиной горе прошлым летом, инструментовка закончена недавно с участием В. Паппе. Новый балет будет поставлен Ленинградским Малым оперным театром в будущем сезоне.

Здоровье В. Шебалина оставляет желать лучшего, но чем сильнее на него наступают недуги, тем упорнее сопротивляется им художник.

«Много брать на себя не стоит, — говорит он... — Работаю над очередным — девятым — квартетом. Думаю написать оперу по мотивам “Иркутской истории”, но в драматургии ее многое мыслится совсем по-другому; хочется написать детские хоры на слова советских поэтов, а там и до симфонии, может быть, дойдет очередь... о многом думаю...»

Снова возвращаемся к разговору о Николиной горе. «В прошлые годы, — говорит Шебалин, — для меня — это грибы, прекрасное купанье, одинокие прогулки, с которых никогда не возвращался «пустым». Так, однажды, уходя, сказал жене: «Сколько замечательной музыки написано на стихи Гейне “Горные вершины” — Шуман, Шуберт, Лист, Метнер, кажется, на этот текст больше написать невозможно». А возвратившись из леса, через час сел невольно за рояль и на одном дыхании сочинил свои «Горные вершины»...

Сейчас для меня Николина гора — это память о Мясковском и Прокофьеве. С Мясковским много лет подряд здесь ходили, музицировали, говорили о многом и важном... Покинув Николину гору, вспоминаешь меткое высказывание Б. Асафьева: «В Шебалине много суриковского — разумею коренастость, плотность, кряжистость мысли и “необычайную по замкнутости” душевность, — черт очень радушных, но боящихся в себе нечаянной открытости людей! Лирик изощреннейших помыслов с какой-то русско-гейневской закваской... своей русской природы Шебалину, как и Глинке, нет надобности выставлять напоказ — она сама звучит...»

Р. Глезер

НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ

В концертных организациях страны началась аттестация артистов. Она охватывает не только организации Министерства культуры, но и радио, телевидение, культурно-просветительные учреждения Советской Армии, Всероссийского Общества слепых, Центрального Дома железнодорожников.

В беседе с нашим сотрудником художественный руководитель эстрадного отдела ВГКО В. Познанский рассказал:

— В последнее время слушатели, особенно на периферии, справедливо жаловались на недостаточно высокий профессиональный уровень некоторых исполнителей, выступающих с однообразным, а подчас и малохудожественным репертуаром. При попустительстве руководителей филармоний на эстраду проникли люди, не имеющие ничего общего с профессиональным искусством. По стране разъезжали так называемые «дикие», иными словами халтурные, бригады, которым был открыт доступ в заводские и сельские клубы.

Аттестация поможет резко повысить уровень концертной работы.

Созданные в союзных и автономных республиках, в Москве и Ленинграде аттестационные комиссии, куда наряду с крупнейшими деятелями сценического искусства вошли и представители композиторских организаций, всесторонне рассмотрят творческие возможности каждого исполнителя, идейно-художественное качество его репертуара, уровень исполнительского мастерства. В результате на концертную эстраду будут допущены действительно талантливые силы.

Исполнителям и эстрадным коллективам, успешно прошедшим аттестацию, будут выданы удостоверения (аттестаты) единого образца, которые дают право вести концертную деятельность на всей территории Советского Союза.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147