ния музыке пушкинского времени заметить невозможно. Так бывает в истинно художественных произведениях, посвященных прошлому: силой вдохновения и глубокого знания эпохи композитор воссоздает ее колорит, оставаясь самим собой, не прибегая к подражаниям. Вспомним обаятельный вальс Наташи в «Войне и мире» Прокофьева; не таков ли, кстати, и весь «Борис Годунов» Мусоргского — дух изображаемого времени проявляется в формах, вполне типичных для индивидуального стиля композитора.

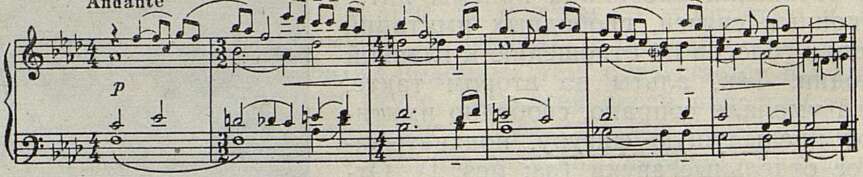

В музыкальной теме «Зимней дороги» Шебалин основывался на простейшем гармоническом обороте: движении от тоники в мелодическом положении терции через II ступень к тонике в основном положении (вспомним каватину Гориславы с ее первым восклицанием «О, мой Ратмир!»). У Шебалина этот оборот мелодически развит, включает прилежащие звуки лада и получает в итоге значение начального зерна темы:

Пример

В этом примере можно проследить чрезвычайно типичные в фактуре хоровых сочинений Шебалина приемы интонационных связей, свободных имитаций средних голосов по отношению к главной мелодии. Так, альты во втором такте, когда умолкли сопрано, свободно имитируют предыдущую фигуру, подхватывают ее отдельные звуки (as; ges; f). Отклик альтов способствует созданию своего рода звуковой перспективы; в изложении темы словно бы веет воздух; все звучит прозрачно и легко. Колоритны многократные фригийские каденции, звучащие так по-русски; очень удачно дано подражание однообразному звону колокольчика. Вообще о музыке «Зимней дороги» можно бы сказать словами поэта: «что-то слышится родное» в ее общем колорите, во всем ее прелестном образе.

Характерные черты хорового письма позволяют яснее представить и природу инструментальной фактуры у Шебалина. В конце концов она основана на том же, как и в хорах, разнообразном использовании подголосочности — в сочетании со свободной имитационностью и мелодически-контрастными контрапунктами. Здесь же подчас возникают и видоизмененные формы песенно-куплетного происхождения, типичные для его хоров: мелодия остается без изменений, а интонации ее свободно «распеваются» в сопутствующих голосах (хорошие примеры — оба Andante из Пятого квартета).

В. Шебалин за работой

В инструментальной музыке эти формы многоголосия предстают, естественно, в более обобщенном виде, с привнесением специфических средств своего жанра. Нам хотелось бы подчеркнуть, однако, связи с подголосочностью народного склада; это характеризует направленность стиля композитора, его стремление к народности, национальной определенности музыкального языка. Об этом верно писал С. Аксюк, касаясь хоровых сочинений Шебалина: «Применяемые им приемы подголосочной полифонии, самый характер мелодий, близки народнопесенному строю, — все это воспринимается вовсе не как дань внешне понятой народности, а как глубоко осознанная, живая форма правдивого воплощения образа» 1. Это относится, по нашему мнению, и к лучшим инструментальным вещам Шебалина.

В том же духе национально-русских традиций складывается и ладовый строй музыки композитора. Еще К. Кузнецов в статье «Старое и новое в квартетах В. Шебалина» (1940) отмечал тяготение композитора к диатоническим ладам, выходящим за пределы мажора и минора. Позднейшие сочинения Шебалина подтверждают справедливость этого наблюдения: ладово своеобразная диатоника господствует в его музыке. Очень большое значение в гармонии Шебалина имеют так называемые «побочные ступени», вроде третьей натуральной, а также шестая, седьмая пониженные в мажоре, которые чаще всего применяются для звучных заключений (см. концы финалов Фортепьянного трио и Седьмого квартета, хора «На взгорье» и др.).

Особенной любовью композитора пользуется последование, объединяющее в одном или соседних гармонических оборотах минора субдоминанту с большой терцией и неаполитанскую вторую пониженную ступень. Вот очень характерный отрывок из Andante Седьмого квартета:

Пример

Здесь в гармонию фа минора вплетаются звуки ре-бекар, как дорийская секста (или большая терция субдоминанты), и соль-бемоль, как вторая пониженная, внося в минор своеобразный колорит и «просветления», и «потемнения». Аналогичное последование находим во вступлении и заключении сюиты «Жаворонок» и других сочинениях.

Подобного рода гармонические новшества выражают общее стремление советских композиторов к ладовому обогащению языка за счет использования богатства старинных ладов. В этом явственно ощущается развитие традиций Мусоргского, с которыми связан гармонический стиль ряда наших мастеров, в том числе — Прокофьева и Шостаковича.

Ладогармонический язык Шебалина проще, чем у Прокофьева, хотя в свое время Шебалин испытал его влияние. Аккордика Шебалина более непосредственно связана с диатонической формой натурального лада и не ведет к образованию новых ладовых систем, как это бывает у Шостаковича. Повышения и понижения диатонических ступеней вносят в музыку Шебалина колоритные штрихи, но не меняют сущности мажора и минора. В этом отношении стиль Шебалина, пожалуй, ближе к позднему стилю Мясковского, также вносившего в мажоро-минорную систему те или иные ладовые штрихи без изменения сущности

_________

1 «Советская музыка», 1955, № 1, стр. 145.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Приветствие ЦК КПСС Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков 7

- Человек в искусстве 9

- О музыке В. Шебалина 17

- Московская консерватория в 20-е годы 24

- Тема юности 29

- Симфония Э. Оганесяна 35

- Хоры Л. Солина и А. Флярковского 37

- Начало пути 41

- Эстетика Бородина 44

- Заметки о Первом струнном квартете 56

- Заметки и публикации: Неизданный квинтет — Квинтет Ф. Листу от авторов «Парафраз» 64

- «Верховино, мати моя» 71

- Венгерская опера в Москве 77

- «Зеленая мельница» 84

- «Баронесса Лили» 89

- Музыка в новых кинофильмах 92

- В плену дурного вкуса 93

- «Джанни Скикки» по телевидению 95

- Новые пластинки 98

- Мысли артиста 99

- Л. Собинов в первые годы революции 102

- Пабло Сарасате 109

- Михаил Вайман 111

- Из концертных залов 114

- На Дальнем Востоке 123

- На верном пути 125

- Перед Декадой казахского искусства 129

- Воспитывать музыкальные вкусы 131

- О додекафонном методе композиции 133

- Песня, которая не прозвучала 140

- Из путевых заметок 144

- На Брюссельской выставке 147

- Сезон в Стокгольме — Письмо из Лондона — По страницам музыкальных журналов 151

- Краткие сообщения 156

- «Зарубежная музыка XIX века» 157

- Страницы истории украинской музыки 160

- Нотографические заметки 162

- Вы просите песен... 165

- Хроника 168