coso — финал); и в методах тематического развития (преображение пасторально-наивной темы — в зловещую, проводимую в увеличении у валторн); и в типах фактуры (мерный аккордовый склад сопровождения «парящей» в высоком регистре лирической побочной из первой части); и в пристрастии к отдельным инструментам (например, к флейте), но более всего, конечно — в мелодико-интонационном языке. Вот начало главной темы финала:

Пример

Разве не слышится в ней специфическая угловатость подвижных, вариантно-схожих мотивов, типичных для Шостаковича? И разве самый характер музыки (в нем действительно есть что-то юношеское, «пионерское») не перекликается с некоторыми страницами его музыки?

Сам по себе факт подражания Шостаковичу — явление довольно распространенное среди молодых композиторов и в какой-то степени закономерное. Для молодого русского композитора определенного склада дарования пройти «через традиции Шостаковича» — ярчайшего мастера современности — очевидно, столь же естественно, как, скажем, для молодого армянского автора — пройти «через традиции Хачатуряна». Главное здесь состоит в том, чтобы пройти, а не остановиться на этих традициях. Ибо практика показывает, что, при всей благотворности подобных влияний, армянские композиторы, например, обретают самобытность почерка, лишь «преодолев» влияние Хачатуряна. И смысл этого «преодоления» сводится прежде всего к поискам своей темы, своих идей и образов в нашей многокрасочной современности. Ведь даже самый талантливый композитор не может с одинаковой силой впитать все сокровища национальной культуры, запечатлеть все стороны народной жизни. Что-то всегда останется за пределами его искусства. Сколь ни велико и многосторонне могучее дарование таких художников, как Шостакович, Прокофьев или Хачатурян — они не исчерпали и никогда не исчерпают всех выразительных возможностей отражения современной жизни. Вот почему их «неотвратимое» воздействие не должно помешать формированию новой яркой индивидуальности, если только молодой автор действительно одарен ею. Один из многих примеров этому — творческое развитие М. Марутаева, который начинал с безличного подражания Прокофьеву, а пришел к созданию таких привлекательных и самобытных пьес, как Второй квартет или Молодежная увертюра.

Возвращаясь к Симфонии Э. Денисова, отметим, что, выступая с развитием традиций Шостаковича, автор сделал ответственную творческую заявку, которая в Симфонии далеко еще не реализована: ибо при тех эстетических устремлениях, которые он демонстрирует, особенно ощутим недостаток мастерства интонационного развития. Сплошь и рядом заглавные мелодические обороты оказываются содержательнее, чем их дальнейшее развитие (разработка, первой части, Largo). А ведь без самого высокого мастерства невозможно овладеть тем типом лирико-драматического симфонизма, какой, видимо, является творческим идеалом Э. Денисова.

Возникает и другой вопрос: плодотворен ли отказ автора от широкой мелодии кантиленного типа? (Такой отказ ощущается, например, и в некоторых номерах недавно завершенного вокального цикла Э. Денисова на слова Г. Гейне).

Словом — больше искать, смелее экспериментировать, не сковывая себя определенным кругом выразительных средств, расширяя и по-своему переосмысливая эти средства — вот чего хочется от души, пожелать молодому автору.

М. Скребкова

Своеобразным по замыслу представляется мне Концерт для виолончели с оркестром М. Скребковой. В прежних работах молодого автора (например, в Трио) порой настораживала известная эмоциональная односторонность. В новом сочинении — Виолончельном концерте — привлекает свежесть, мелодическая насыщенность музыки, сочетающей «объективное» (но без холодности) и «личное» (но без излишнего «глубокомыслия»). В этой эмоциональной уравновешенности нельзя не заметить благотворного воздействия «мажорного» искусства ее учителя — Д. Кабалевского. Да и самый круг образов первой части Концерта близок молодежной тематике, характерной для многих произведений Кабалевского. В мягкой повествовательности, задушевной песенности, в «мерцающих» гармониях основных тем первой части, в энергичных и тревожных мотивах разработки — вырисовываются черты героя произведения, совсем еще юного: рассказчика, «заводилы», любителя романтики военных приключений, а, быть может, и сказок. Плодотворный синтез современного песенного мелоса с обобщением отдельных черт стиля Глазунова и Рахманинова намечается уже в главной партии первой части. Простота и ясность музыкального языка делают эту музыку доступной для юношеской аудитории.

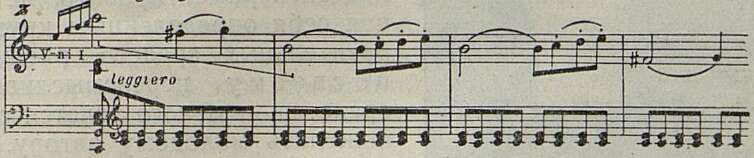

Во второй части, Арии (Largo espressivo), герой произведения предстает перед нами словно повзрослевшим, серьезно размышляющим о жизни. Если в первой части автор изображал его окруженным ватагой сверстников и малышей — у пионерского костра, на спортивной площадке и т. д., — то Ария «застает» его наедине со своими сокровенными сосредоточенными помыслами. Теплый, глубокий тембр виолончели отлично соответствует кантиленной теме:

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Приветствие ЦК КПСС Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков 7

- Человек в искусстве 9

- О музыке В. Шебалина 17

- Московская консерватория в 20-е годы 24

- Тема юности 29

- Симфония Э. Оганесяна 35

- Хоры Л. Солина и А. Флярковского 37

- Начало пути 41

- Эстетика Бородина 44

- Заметки о Первом струнном квартете 56

- Заметки и публикации: Неизданный квинтет — Квинтет Ф. Листу от авторов «Парафраз» 64

- «Верховино, мати моя» 71

- Венгерская опера в Москве 77

- «Зеленая мельница» 84

- «Баронесса Лили» 89

- Музыка в новых кинофильмах 92

- В плену дурного вкуса 93

- «Джанни Скикки» по телевидению 95

- Новые пластинки 98

- Мысли артиста 99

- Л. Собинов в первые годы революции 102

- Пабло Сарасате 109

- Михаил Вайман 111

- Из концертных залов 114

- На Дальнем Востоке 123

- На верном пути 125

- Перед Декадой казахского искусства 129

- Воспитывать музыкальные вкусы 131

- О додекафонном методе композиции 133

- Песня, которая не прозвучала 140

- Из путевых заметок 144

- На Брюссельской выставке 147

- Сезон в Стокгольме — Письмо из Лондона — По страницам музыкальных журналов 151

- Краткие сообщения 156

- «Зарубежная музыка XIX века» 157

- Страницы истории украинской музыки 160

- Нотографические заметки 162

- Вы просите песен... 165

- Хроника 168