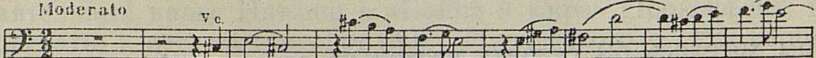

ся с направлением творчества композитора. Приведем очень характерный пример — главную тему из первой части Фортепьянного трио:

Пример

Аналогичного рода примеры можно привести из первых частей Шестого и Седьмого квартетов, Альтовой сонаты и других сочинений.

Разнообразие лирики, о котором только что говорилось, легко проследить на темах этих сочинений: в Трио — пафос гимничности, в Седьмом квартете — мягкость и простота, в Альтовой сонате и Шестом квартете — взволнованность, порывистость.

Истоки тематизма Шебалина уходят в глубь русской классической музыки. Можно вспомнить такие прекрасные образцы, как главные темы из Скрипичного концерта Чайковского, из Второго фортепьянного концерта Рахманинова. Темы Шебалина родственны им по самому типу мелодики, при отсутствии каких-либо интонационных совпадений.

Хотелось бы указать и на другой, вечно живой и действенный источник — народную песню, преимущественно протяжного склада. И тут трудно подметить какие-либо заимствования, сущность не в них: в музыке Шебалина бьется пульс народной лирической мелодики. Отсюда вполне понятным становится и обращение композитора непосредственно к народным мелодиям в Пятом квартете на славянские темы или в Симфониетте на русские темы.

Лиризм народной песни чрезвычайно близок Шебалину и проявляется у него во многих формах. Так, для своих симфонических Вариаций композитор берет известную лирико-протяжную народную песню «Уж, ты поле мое, поле чистое»; тематический материал балетной сюиты «Жаворонок» создан им совершенно в духе народных образцов и классических традиций их обработки (например, у Лядова).

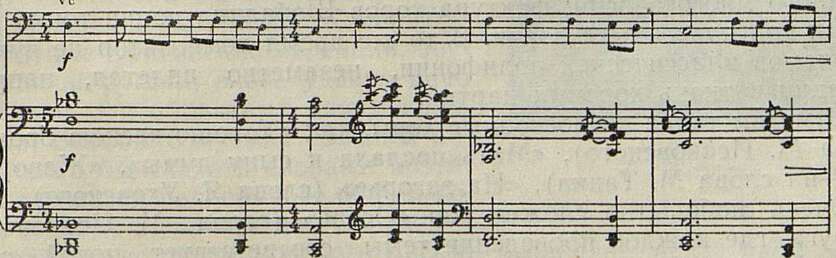

Отметим еще глубокую, проникнутую народноэпическим духом тему вариаций из финала Фортепьянного трио: 1

Для характеристики народных корней этой темы сошлемся на очень большую ее близость к мелодии сказа «Каменна Москва», записанного от известной сказительницы М. С. Крюковой и обработанного Шебалиным для голоса с фортепьяно:

_________

1 Удвоение партии виолончели скрипкой в октаву опускается.

Пример

Нам хотелось бы сказать несколько слов о Фортепьянном трио Шебалина в целом. Композитор нашел своеобразную трактовку этого классического ансамбля. Вспомним фортепьянные трио Чайковского, Рахманинова, Шостаковича — во всех этих произведениях господствуют образы трагического характера. Шебалин же воплотил в своем Трио светлые, торжественные образы (не случайно, поэтому, возвращение в конце цикла гимнической главной темы из первой части). Лиризм музыки Трио, чрезвычайно многосторонний, вбирает в себя и эпические элементы (тема вариаций). Но выражение различных лирических состояний подчинено идее торжества света и радости. Чем-то романтическим веет от этого произведения, эпиграфом к которому можно было бы поставить слова Пушкина: «Ты, солнце святое, гори!»

*

До сих пор для характеристики творческого облика Шебалина мы ссылались на инструментальные сочинения. Обратившись к хорам (не говоря уже о романсах), находим ту же картину: и тексты берутся композитором по преимуществу из области лирики, и музыка создается — в теплых лирических тонах. Здесь трудно даже выбрать примеры: в сущности, любым из произведений на пушкинские, лермонтовские тексты и на стихи советских поэтов можно было бы иллюстрировать сказанное.

В начальных темах вокальных сочинений Шебалина наблюдается тенденция сочетать точное следование за текстом со строгостью и завершенностью построения (обычно, — период). Благодаря этому, все сочинение, основанное на развитии подобных тем, оказывается в целом очень ясным и простым по структуре. При всей своей непосредственности, а временами и изобразительности, музыка нигде не отвлекается на иллюстрирование второстепенных поэтических деталей. Так течет река по равнине: точно в границах своих берегов, хотя линия их бывает очень извилистой.

В хоровом жанре особенно много стимулов к применению средств народного многоголосия: фактура хоров Шебалина полна тонко проведенных подголосочных узоров. В то же время композитор не чуждается приемов классической полифонии, незаметно вплетая, например, имитации в ткань хоровых партий.

Отметим такие превосходные хоры, как «Хорошо весною бродится» (слова М. Исаковского), «Мать послала к сыну думы», «Жаворонок» (оба — на слова М. Танка), «На взгорье» (слова Я. Уховского).

Очень любопытно сложен хор «Осень» (слова М. Исаковского): это фуга, где каждое проведение темы соответствует новой строфе текста. Получается своеобразное объединение песенной куплетной формы с текучей формой фуги. Здесь Шебалин продолжает традиции фуг из «Сусанина» Глинки или из «Песни о лесах» Шостаковича, оставаясь в кругу лирико-повествовательной образности.

Особо хочется остановиться на хоровой миниатюре «Зимняя дорога» (на слова Пушкина), завоевавшей всеобщее признание и исполняющейся многими коллективами — профессиональными и самодеятельными. Успех этот не случаен: композитор превосходно передал поэтическое настроение и аромат стиха, хотя никаких признаков подража-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Приветствие ЦК КПСС Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков 7

- Человек в искусстве 9

- О музыке В. Шебалина 17

- Московская консерватория в 20-е годы 24

- Тема юности 29

- Симфония Э. Оганесяна 35

- Хоры Л. Солина и А. Флярковского 37

- Начало пути 41

- Эстетика Бородина 44

- Заметки о Первом струнном квартете 56

- Заметки и публикации: Неизданный квинтет — Квинтет Ф. Листу от авторов «Парафраз» 64

- «Верховино, мати моя» 71

- Венгерская опера в Москве 77

- «Зеленая мельница» 84

- «Баронесса Лили» 89

- Музыка в новых кинофильмах 92

- В плену дурного вкуса 93

- «Джанни Скикки» по телевидению 95

- Новые пластинки 98

- Мысли артиста 99

- Л. Собинов в первые годы революции 102

- Пабло Сарасате 109

- Михаил Вайман 111

- Из концертных залов 114

- На Дальнем Востоке 123

- На верном пути 125

- Перед Декадой казахского искусства 129

- Воспитывать музыкальные вкусы 131

- О додекафонном методе композиции 133

- Песня, которая не прозвучала 140

- Из путевых заметок 144

- На Брюссельской выставке 147

- Сезон в Стокгольме — Письмо из Лондона — По страницам музыкальных журналов 151

- Краткие сообщения 156

- «Зарубежная музыка XIX века» 157

- Страницы истории украинской музыки 160

- Нотографические заметки 162

- Вы просите песен... 165

- Хроника 168