Значительную роль в музыке песен он отводил басу в сопровождении. «Бас, — говорил он, — придает мелодии характерность, разъясняет и довершает ее. Вариации баса изменяют характер музыки в большей степени, чем изменения, внесенные в напев». Другому собеседнику Брамс сказал: «Сочиняя песни, следите за тем, чтобы одновременно с мелодией найти здоровый, крепкий бас. Вот здесь, — он указал на один из романсов собеседника, — вы изобрели очаровательные средние голоса, и начало мелодии очень мило. Но для вас это главное — вот в чем ваша ошибка». Сам Брамс, делая наброски, не выписывал «средние голоса», но вместе с мелодией всегда отмечал цифрованный бас.

Эти замечания показательны для Брамса с его склонностью к контрапунктической разработке тем. Г. Вольф, например, больше внимания уделяет гибкости декламации и колориту фортепьянного сопровождения, чутко следя за развитием содержания текста. В противовес ему, Брамс прежде всего стремится к мотивной целостности всей пьесы — к тому, что он называл «дугой» (Bogen), протянутой от начала к концу произведения. Конечно, и у Брамса встречаются различные типы аккомпанемента — от очень скупых, преимущественно в повествовательных песнях, до сложных, многозначных — в драматических. Но благодаря использованию контрапунктических приемов фортепьянная партия нераздельно слита с партией голоса.

Стремясь к максимально обобщенной передаче текста, Брамс отдавал предпочтение строфической форме. «Мои небольшие песни мне милее, чем развернутые», — говорил он. Но Брамс вносил огромное разнообразие и в область формы. То он делал при повторении куплета еле заметные изменения в мелодии или сопровождении, то прибегал к варьированной строфе, подчас далеко отходя от начального образа, но не порывая с ним мотивной связи (см., например, модификацию мелодий в трех строфах 9-й песни «Магелоны» соч. 33). В более развернутых песнях, среди которых, вопреки утверждению композитора, есть подлинные шедевры, иногда использованы две-три друг другу родственные мелодии. Примером может служить следующая таблица:

«Под дождем» соч. 59 № 3 |

|

|

первая мелодия |

| ф-п. сопровождение | |

| вторая мелодия | |

|

третья мелодия |

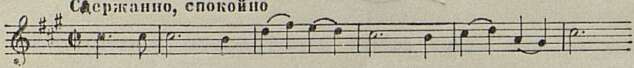

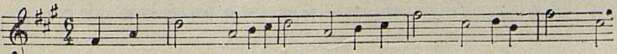

Основная ритмоинтонация первой мелодии сначала до вступления голоса изложена у фортепьяно. Первая мелодия сопровождается фигурацией в аккомпанементе — своего рода «противосложением», из которого далее вырастает вторая мелодия. Ее свободным вариантом является третья мелодия, на основе которой образуется средний раздел трехчастной формы.

Искусной мотивной работой Брамс хотел обуздать порыв романтической фантазии, кипящую лаву чувств — облечь в строгие формы, лирическую взволнованность — умерить взвешенным рациональным наблюдением.

Романтики устами Шумана возгласили: «Разум ошибается, чувство — никогда!» Опьяненные вдохновением, они желали запечатлеть неповторимый момент творческого озарения. Иное у Брамса. Оставаясь в кругу романтических образов, он стремился к большей объективности выражения. Искал себе в этом опору в народной песне и у венских классиков. И не потому ли так любил Шуберта, что видел в нем наиболее органичное сочетание классического с романтическим?

Брамс говорил: «Когда музыкальная идея приходит к вам в голову, идите гулять и тогда убедитесь, что мысль, казавшаяся вам законченной, еще вами не найдена». Ценя вдохновение, он еще более ценил выработку. Тема могла не удасться — за это Брамс не осуждал композитора. Но если он не сумел ничего с нею сделать — это уже, по мнению Брамса, непростительная вина. «То, что называют собственно изобретением, — утверждал он, — дар свыше, от меня не зависящий. Но как только этот “дар”, то есть подлинная творческая находка, запал мне в голову, я должен посредством неустанной работы сделать его своей неотъемлемой собственностью».

Не во всех своих произведениях Брамсу удалось уравновесить романтическую порывистость со строгой логикой развития. В его музыку иногда проникали черты то рассудочности, то, наоборот, эмоциональной неуравновешенности. Менее всего подвержена этим противоречиям область вокальной лирики. Здесь Брамс предстает перед нами более «открытым», душевным и отзывчивым художником. Ему удалось наделить глубоко человечную музыку своих песен мелодиями совершенной, редкой красоты.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Воспитание композиторской молодежи 5

- Встречи с литовской музыкой 10

- Есенинский цикл Г. Свиридова 17

- К 70-летию Анатолия Александрова 22

- Праздник скрипичного искусства 27

- Говорят члены жюри 32

- Итоги Международного конкурса пианистов 38

- В поисках героической темы 39

- О нашем современнике 47

- Югославский цикл С. Фейнберга 51

- Что должно дать хоровое общество 56

- О подготовке хоровых дирижеров 60

- Вокальная лирика Брамса 64

- Скрябин и русский симфонизм 75

- Из прошлого советской песни 84

- «Спартак» на сцене Большого театра 90

- Новое рождение «Михася Подгорного» 98

- Заметки о периферийных оркестрах 101

- Мой сын Фу Цун 104

- Из концертных залов 107

- Обязанности и права Киевской филармонии 121

- Из Керчи в Вологду 125

- В уральском городе 127

- Письмо из Новосибирска 129

- Благородный почин английских музыкантов 131

- Музыка без публики 133

- Английские впечатления 139

- Композиторы нового Китая 145

- Письмо из Парижа 154

- Американская книга о Рахманинове 156

- Критические статьи Р. Шумана 159

- Хоровое пение в русской школе 162

- Нотографические заметки 163

- Хроника 168