консерватории). Нашел ли он ее? Нет еще. Он находится в периоде «становления», формирования. Но ищет он упорно, настойчиво. И последнее из его крупных сочинений — Фортепианный квинтет — говорит о движении вперед, о постепенном завоевании реалистических позиций.

Новое и радующее в Квинтете, по сравнению с предыдущими работами Волконского (например, сухим, умозрительным Концертом для оркестра), — живая образность, мелодическая яркость и броскость тем, ясно выраженный национальный характер.

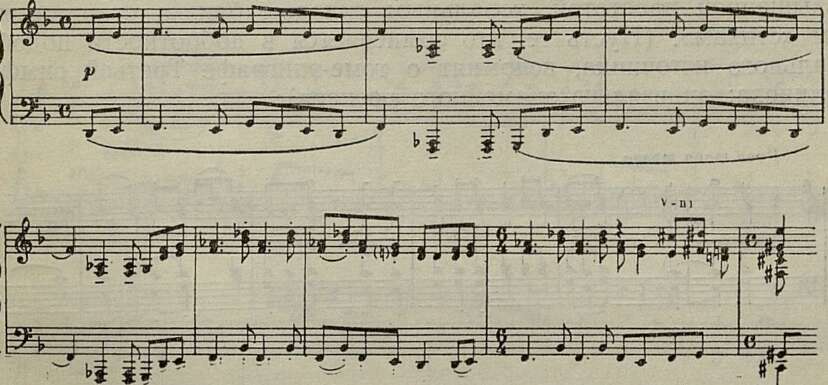

Вот основная тема первой части Квинтета — немногословная, но очень выпуклая, сильная, быстро запоминаемая:

Как умудрился В. Кухарский не услышать ее? Не будем доискиваться объяснений, оставив это на музыкальной совести критика.

Первая тема — образ эпически суровый. Ее заглавная попевка имеет нечто общее с мелодиями старинных народных былин. Эта ассоциация не случайна: Квинтет вобрал темы-образы, возникшие у композитора в связи с замыслом исторической оперы «Иван Грозный». От задуманной оперы он отказался, но идея эта оставила след в музыке Квинтета — в специфической характерности интонаций, в драматически напряженной, острой конфликтности первой части.

Тематического материала, мелодических образований, получающих более или менее самостоятельное значение, в Квинтете много. В первой части «расточительность» автора (происходящая, вероятно, от некоторого неумения сконцентрировать развитие мысли) порождает даже некую «театральную» пестроту формы. Именно влечением к театральному эффекту можно объяснить своего рода заставки, подготовляющие появление побочной темы, а также главную тему в зеркальной репризе, или неожиданные — «под занавес», не обусловленные музыкальной логикой последние такты коды. Не будь этих «заставок», форма выиграла бы в стройности и компактности. Но важно, чтобы, освобождаясь от таких приемов, композитор сохранил то хорошее, что пришло одновременно с ними: атмосферу живого, конкретного драматического действия. Потому что абстрактность, боязнь эмоциональности были главной бедой прежних сочинений Волконского. Ему надо попробовать свои силы в опере и вообще в вокальных жанрах; это даст его творчеству новые, плодотворные импульсы.

Опора на народно-песенные интонации, национальная характерность — пожалуй, самая ценная, определяющая черта Квинтета. Круг связей с различными народно-песенными жанрами в этом произведении доволь-

но широк. Уже в развитии главной партии первой части на смену основной — былинно-эпической попевке — появляется другая, хроматически ниспадающая, чем-то напоминающая народный причет; но организованная упругим, четким ритмом, она приобретает почти частушечную дробность и остроту:

Пример

Побочная тема первой части своею строгой диатоничностью, спокойно-возвышенной простотой, хоральным складом близка старинным духовным «стихам». (Пусть те, кто сомневается в добротности подобного музыкального источника, вспомнят о теме-эпиграфе Третьей симфонии Рахманинова: он взят из знаменного роспева):

Способность к активному и естественному преобразованию и развитию тематизма — дорогое и довольно редкое качество. Волконский обладает этим качеством, хотя не всегда еще умеет использовать его в полной мере. Разработка и кода первой части Квинтета примечательны гибкой трансформацией тем, большой внутренней динамикой, взаимопроникновением и слиянием ритмо-интонационных элементов, присущих различным, контрастирующим образам. Уже начало разработки дает новый — драматический — «поворот» главной партии; она становится нетерпеливой и устремленной.

Ниспадающие, «стонущие» хроматические интонации второго элемента главной партии приобрели здесь новый — волевой, энергический характер. Своеобразный «сплав» главной и побочной образует в разработке нечто вроде самостоятельного эпизода; он проникнут непрерывным движением — упрямым и задорным, как это бывает в страницах «моторной» музыки Прокофьева.

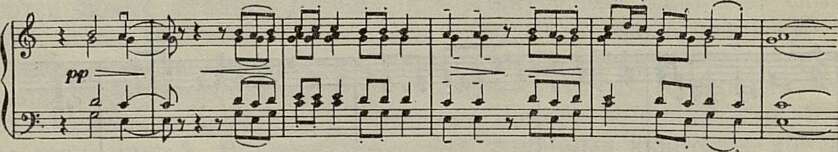

Активность тематического преобразования свойственна не только первой части Квинтета. Ею отмечена и скерцозная вторая часть — Бурлеска (наиболее лаконичная и совершенная по ферме). Основная тема — рефрен Бурлески развивает характер, намеченный в эпизоде разработки первой части, перенимая его упругую подвижность, задор; аналогичны и «подхлестывающие» затакты, кварто-квинтовые шаги мелодии, настойчивое токкатное сопровождение:

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- «Заря» (Новая опера К. Молчанова) 5

- Образы Андерсена 18

- Фортепианный квинтет А. Волконского 22

- Романсы Ю. Шапорина 27

- Песни Сеида Рустамова 35

- Слово к композиторам 39

- Ответственность художника 43

- О кругозоре 45

- О творчестве московских композиторов 47

- О восприятии музыки 57

- Съезд композитора Азербайджана 65

- На съезде композиторов Украины 69

- Письма из республик и городов (Бурят-Монголия, Чувашия, Башкирия, У композиторов Дона, В Йошкар-Ола, Свердловск, Горький) 71

- Воспоминания о А. Спендиарове 79

- Музыкальное творчество М. Чюрлиониса 86

- Забытые авторы народных песен 96

- Опера «Дон-Жуан» на экране 102

- Тигран Чухаджян и его опера «Аршак II» 104

- «Маринка» 108

- «Крылатый холоп» (Новая опера в Саратовском театре) 111

- Татевик Сазандарян 115

- Мария Гринберг 120

- Сергей Шапошников 122

- Ефрем Флакс 123

- Рафик Атакишиев 125

- Заметки о конкурсе вокалистов 127

- Дневник концертной жизни. — Произведения Н. Мясковского. — Китайский дирижер. — Камерный оркестр. — Английские музыканты в Москве. — Об одной премьере. — Концерт Веры Дуловой. — Симфонический 128

- Зигзаги музыкальной жизни Запада 146

- О песне 151

- Австрийские музыкальные впечатления 154

- Письма из зарубежных стран: В ГДР, В Мексике, Письмо из Лондона 155

- По страницам зарубежных журналов (Чехословакия, Китай, Иран) 160

- Памяти Иосипа Славенского 165

- Хроника 166