что добавить, — и разумный поэт, подобный фениксу. Тогда и одобрения невежд нечего опасаться» (13 октября 1781 г.).

Наконец, говоря о своих фортепианных концертах, Моцарт замечает:

«Концерты [413–415 по указателю Кехеля. — Г. К.] — как раз нечто среднее между слишком трудным и слишком легким. Очень блестящие, приятные для слуха, простые, но не впадающие в пустоту. В некоторых местах только знатоки могут получить удовлетворение, но и несведущие останутся этим довольны, сами не зная почему...» (28 декабря 1782 г.).

Итак, нет сомнений, что Моцарт вполне сознательно писал музыку для слушателей «всякого рода», в том числе и для «невежд» и для «несведущих».

То была типичная для эпохи Просвещения мысль: искусство художника может быть постигнуто всеми людьми, без различия их сословия и образования. В то краткое историческое мгновение, когда буржуазная революция действительно отвечала интересам всего человечества, могло осуществиться и желание Моцарта, чтобы его музыка была доступна всем людям — высшего и низшего состояния, «знатокам» и «несведущим».

Когда отец Моцарта призывал своего гениального сына не забывать о «популярном», он не только пользовался весьма распространенным в ту пору выражением, но касался и одной из решающих музыкальных проблем эпохи. Противоположным «популярному» считалось «ученое» искусство «строгого», контрапунктического стиля, который еще сохранялся преимущественно в церковной музыке. Но светским композиторам последних десятилетий XVIII века «галантное» и «популярное» было больше по душе, чем «ученое», к которому они относились уже с некоторым пренебрежением. Леопольд Моцарт ценил «ученое», как надежную профессиональную основу; «популярное» должно было ответить запросам публики. Вольфганг Моцарт понимал, что здесь предстояло решить один из вопросов, определяющих судьбы музыкального искусства. Речь шла о проблеме классического наследия.

Для Моцарта характерно, что всю известную ему музыку, созданную современниками и предшественниками, он подвергал основательному анализу критического восприятия. Еще значительнее был творческий процесс «переплавки», т. е. отбора, использования и развития в своей собственной работе всего жизнеспособного из музыкального наследия. Отсюда ясно, с какой меркой подходил Моцарт к возможности использовать в своем творчестве выразительные средства и приемы того или иного музыкального стиля. Критерием служили требования богатства конфликтов, сложности художественного отображения действительности, столь же многообразного, как и сама действительность, заново воспринятая великим художником. Но вместе с тем образное выражение этого сложного и глубокого мировосприятия должно было стать достоянием широких масс — «знатоков» и «несведущих». Трудная и противоречивая задача!

Исходная точка Моцарта во всяком случае была несложной. Это народная музыка его страны. Интонационный строй австрийской народной музыки господствует в музыкальном языке Моцарта. Именно эти черты определяют не только — как уже говорилось — менуэтные части, изящные и легкие танцевальные эпизоды дивертисментов, кассаций и ранних симфоний Моцарта; они в высокой степени определяют структуру всего его творчества.

Национальное своеобразие музыки каждого народа характеризуется многими особенностями мелоса, ладо-ритмического развития и т. д. Как правило, многие из этих элементов, взятые в отдельности, встречаются

и в музыке других народов (особенно соседних, живущих в сходных условиях). Органическое единство характерных элементов составляет национальное своеобразие музыки того или иного народа.

Значению народной музыки в творчестве Моцарта до последнего времени не уделялось должного внимания. Точно так же лишь в очень недостаточной мере показано, что Моцарт, многим обязанный немецкой музыке, в ряде важнейших черт связан именно с австрийской народной музыкой. Почти не исследованным остается влияние славянской, в особенности чешской, народной песни1.

Эпоха Моцарта характерна тем, что в творчество крупнейших композиторов проникают интернациональные веяния. Это относится к Вивальди, Рамо, Генделю, Глюку и многим другим, так же как и к Моцарту. Художники молодой буржуазной культуры многое черпали не только в музыке своего народа, но и в музыке соседних народов, в творчестве своих иноземных коллег. Живость и цветистость музыкального стиля XVIII века в немалой степени определяется и тем, что в творчестве многих композиторов, независимо от их национальности, содержатся английские, французские, итальянские, немецкие, австрийские, славянские стилевые особенности. Национальная характерность мелодических оборотов, композиторской техники, структурного своеобразия не служила здесь препятствием. Крестьянское, плебейское, народное происхождение мелодии — социальное, а не национальное — имело решающее значение. Именно интернациональное обогащение во многом определило австрийский характер музыки Моцарта.

С контрапунктическим стилем Моцарт освоился еще с юных лет. Но лишь в двадцатишестилетнем возрасте он узнал некоторые шедевры Иоганна Себастьяна Баха. Моцарт не мог пройти мимо достижений гиганта немецкой музыки. Моцарт обогатил народный характер своей музыки величием и значительностью открывшегося перед ним баховского творчества. И таким путем он стремился выработать стиль, который мог бы воплотить великое в доступном.

Буквально каждое зрелое произведение Моцарта убедительно показывает, как величайшее мастерство связано с высокой народностью. Приведем один только пример, напомнив о финале Струнного квартета соль мажор, написанного Моцартом в 1782 году, когда он познакомился с сочинениями Себастьяна Баха.

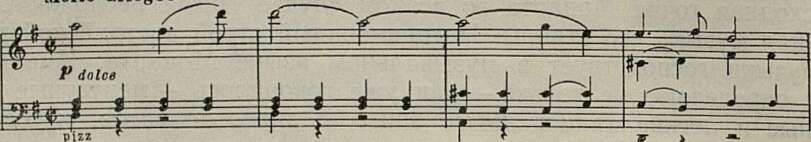

Моцарт начинает финал Квартета, как строгую фугу. Через несколько тактов он шутя уклоняется от этой попытки. Следует виртуозный пассаж, мотивы которого проводятся в «строгом» стиле. Возникает вторая тема — и разрабатывается, как тема фуги. Затем она сочетается с первой темой со своей «строжайшей» и искуснейшей техникой двойной фуги. И после всего этого является простая, улыбчато-светлая тема. Моцарт мог услышать, как ее насвистывает сапожный подмастерье на улицах Вены:

Прим. 7

Molto allegго

__________

1 См. Г. Кнеплер. «Моцарт и чешская народная музыка», журнал «Hudebni rozhledy», Прага, январь 1956 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Партия — наш рулевой 5

- Пьер Дегейтер — автор «Интернационала» 9

- Из прошлого 18

- Музыка — массам 25

- Вопросы музыкознания в республиках Закавказья 31

- Песнь Родине (Заметки о творчестве А. Мачавариани) 42

- Скрипичный концерт Б. Клюзнера 49

- Ответственность перед народом 55

- Хорошая музыка — прежде всего! 58

- За творческие дерзания, за творческую дружбу 61

- Воспитание музыковедов 65

- Слово певца 67

- Моцарт и современность 70

- Новые песни Гуцульщины 81

- Навстречу съезду композиторов (Корреспонденции) 88

- «Шасенем и Гариб» 95

- «Белая акация» 100

- «Только мечта» 104

- Дневник концертной жизни 108

- Концерты Франца Конвичного 110

- Симфонический концерт советской музыки 111

- Пражский ансамбль 112

- Авторские вечера 113

- Концерты органной музыки 115

- Нелли Школьникова 116

- Хроника концертной жизни (Москва, Ленинград, Киев, Минск, Таллин, Свердловск, Куйбышев, Молотов, Ворошиловград, Хабаровск, Днепропетровск) 116

- Музгиз и «музниз» (Фельетон) 123

- Из писем читателей. О массовых музыкальных изданиях 125

- Американские встречи 126

- Акико Сэки — лауреат Международной сталинской премии 135

- Новая французская музыка 140

- Поездка в Голландию 143

- Американская печать о концертах Д. Ойстраха. — Советские музыканты в Румынии. — В зарубежных музыкальных журналах. 145

- «Музыка нового мира» 151

- «Искусство в свободной Корее» 153

- Новые издания «Летописи» Римского-Корсакова 154

- Популярная книжка о Мусоргском 157

- Нотографические заметки 160

- Хроника 163

- Памятные даты. А. С. Аренский 169

- Письмо в редакцию. Когда в Запорожье будет симфонический оркестр! 170