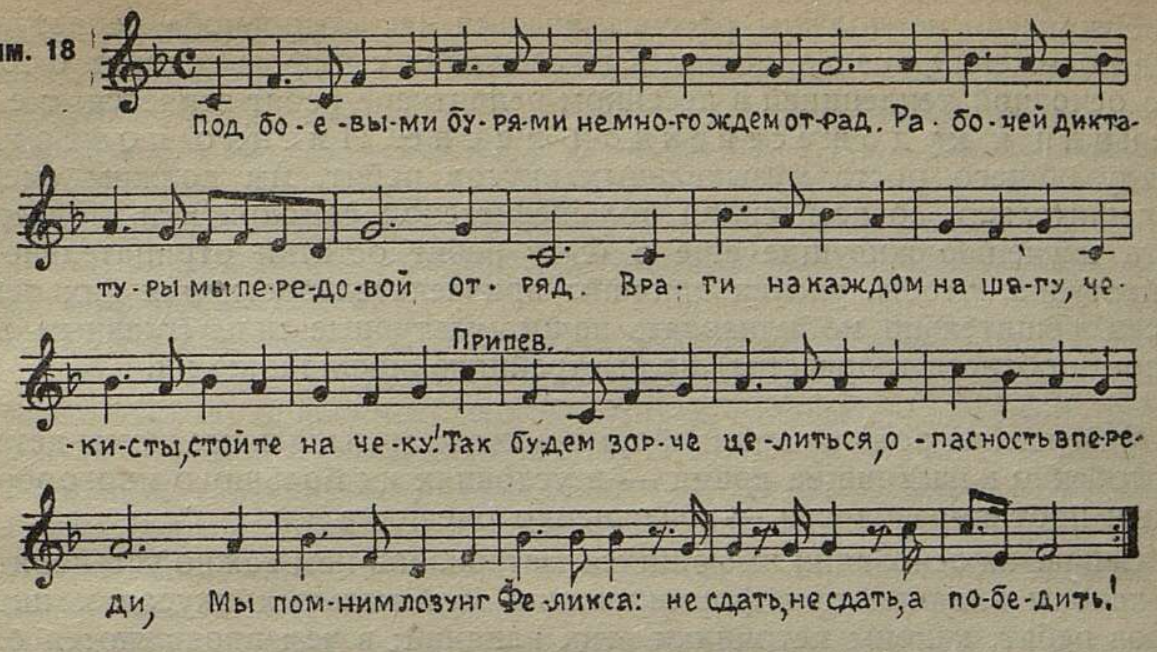

Прим. 18

За последнее время мы имеем уже некоторые сдвиги в этой области, в частности уже упоминавшиеся два конкурса на пионерскую песню дали ряд неплохих песен, способных при соответствующих мероприятиях по продвижению их в быт стать любимыми песнями ребят.

Так напр., по имеющимся у нас сведениям, почти повсеместно ребятам нравится «Лагерная песня» Кабалевского («Там, где травы, где дубравы»...)1. Из того же сборника нравятся ребятам: «Песня пионерохраны урожая» Красева, частушка «Про Петю» Кабалевского.

Сказанное выше о недостатках многих революционных песен на так наз. «общую» тематику и часто отрицательное отношение к ним со стороны ребят еще, разумеется, не говорит о ненужности таких песен в детском репертуаре, но указывает, во-первых, на необходимость в данных условиях формирования вкусов ребят иметь в виду тяготение их (совершенно обоснованное) к конкретной тематике; во-вторых, указывает на необходимость других качеств, как в отношении художественности, яркости текста, так и соответствующих средств музыкальной выразительности (что в значительной мере имеется в «Партизанской» песне).

Делать из всего этого сейчас какие-либо окончательные выводы — преждевременно. Но обобщенные указания, сделанные, в данном разделе, с полной очевидностью ставят ряд серьезнейших вопросов, и главным образом перед композиторами и поэтами, работающими над созданием детской песни.

Важным моментом является здесь установление корней и источников музыкальных влияний в разнообразных песнях, но этот вопрос требует специального изучения. Можно лишь указать, что рассмотренные песни типа «жестокого романса» в целом ряде черт (интонационная, ладовая, метро-ритмическая) имеют сходство с романсами русских дилетантов, особенно 40-х годов прошлого столетия, и хотя, конечно, трудно говорить о прямой преемственности, но на единство музыкальной линии здесь всеже указать можно. В других песнях вероятнее всего влияние дореволюционной окраинно-городской, мещанской, старой студенческой песни и т. д.

1 Сборник «С песней в лагерь».

Эти песни не должны рассматриваться как «основной» репертуар. Ряд положений, анализ, живые высказывания и цифры говорят о том, что основной тенденцией в песенном репертуаре ребят является тенденция к художественной песне. Именно поэтому, всилу общего роста музыкальных вкусов ребят, мы должны смело и решительно, со всей силой большевистской самокритики, подвергнуть научению живущие еще в быту ребят остатки отрицательного репертуара, чтобы, уяснив причины привлекательности для них этих песен, решительно мобилизовать наши культурные силы (главным образом в области творчества) на быстрейшую ликвидацию их.

• Огромная роль влияний, формирующих музыкальные вкусы детей, и особенно в настоящее время — в условиях их большого многообразия и противоречивости, — совершенно очевидна.

Сейчас на основании имеющихся материалов нам важно установить: 1) каковы влияния при формировании музыкальных вкусов и интересов ребят; каковы источники этих влияний; в чем проявляются они в зависимости от той или иной социальной обстановки; 2) насколько успешно ведется борьба с вредными влияниями.

Даже при беглом просмотре анкет, бросается в глаза наличие довольно разнообразных воздействий, причем школа почти всегда является основным и в общем положительным источником влияний.

Интересно проследить это на конкретном материале по обследованным точкам. Так, по одной из школ (25 ребят VI класса) из 69 указанных песен 14 услышаны вне школы, причем 9 песен — отрицательного характера; из 25 чел. у восьми встречаются указания на внешкольные влияния. Характерно, что песни эти встречаются у одиночек: из 9 отрицательных песен 7 песен Вертинского упоминаются в анкете только у одного школьника («Лиловый негр», «Рафинированная женщина» и др.).

По другой школе из 75 песен 20 услышаны вне школы, из них 10 песен — отрицательного характера. Эти песни встречаются уже не у одиночек (как в предыдущей школе), а, в среднем, у 2—3 человек каждая. Источники влияний: дом, патефон, двор, улица. Меняется не только количество источников, но и их качество. Так, в предыдущей школе у двух ребят следующие посни указаны как услышанные (вне школы) по радио: «Коминтерн», «Конная Буденного», «Краснофлотская», «Песня варяжского гостя», ария Кармен. В этой же школе у одной девочки: в отряде — «Осоавиахимовская» (на мотив — Наш паровоз летит вперед»), дома — «В гавани», «Черный ворон», «Камыш», «Коробочка», «Сама садик я садила».

В 1-й школе Бауманского района из 135 песен большая часть воспринята в школе. Но здесь наблюдается уже отличное от предыдущих школ явление: ряд отрицательных песен заносится и разучивается ребятами в школе. Внешкольными (из них много отрицательных) влияниями охвачены все ребята; вопрос только в количестве и качестве этих влияний. Рассмотрим, в какой мере песни, разучиваемые в школе, успешно противопоставляются этим отрицательным влияниям. В 1-й школе, давшей наибольшее количество отрицательных примеров, песни, разученные в процессе музыкальной работы в школе, имеют довольно большое количество упоминаний (даже по сравнению с другими школами), но не очень часто указаны как нравящиеся. Так

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Основные вопросы советского музыкального творчества 5

- Радостную песню советской детворе 12

- Музыкальное воспитание пионера и школьника 18

- О работе над детской песней 22

- Создадим подлинно-художественную песню для детей 26

- Несколько слов о школьном пении 39

- Моя работа над детской песней 40

- Усилить работу над созданием детской песни 44

- Преодолеть трудности 44

- Музыка в Московском театре для детей 45

- Музыка — действенный фактор социалистического воспитания 46

- О работе над детской песней 49

- Дадим хорошую детскую песню 52

- Как работать над новой детской песней 53

- Нужны иные песни 55

- Какой должна быть детская песня 56

- О детской песне 57

- Опыт работы над пионерской песней 59

- Работа над музыкой для детей 61

- Детская группа Ленинградского союза композиторов 62

- О музыкальных вкусах и интересах детей 64

- Концертная эстрада 87

- В Ленинградском союзе советских композиторов 95

- Полферов Я. И. В. Прибик 96

- Музыкальная жизнь Киева 97

- Хроника 97