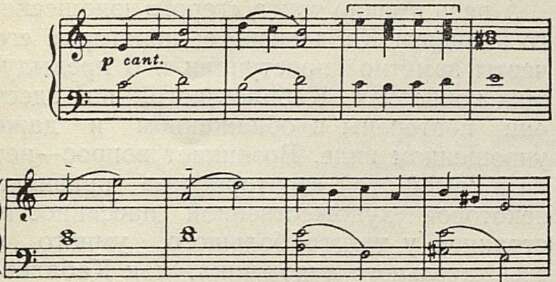

В духе народной колыбельной написана мягкая и распевная побочная тема финала:

Из трех лирических тем наиболее развитой является побочная тема первой части. Она обладает более широким дыханием и не замкнута в своем развитии подобно двум другим темам рамками квадратного построения.

Жанровая и эмоциональная родственность лирических образов подкрепляется и сходством некоторых мелодико-ритмических оборотов (см. нотные примеры 5 и 6), общими приемами движения мелодии по ступеням доминантового трезвучия гармонического минора и даже общей тональной окраской (обе побочные темы — и в первой части и в финале — написаны в ля миноре, хотя в теме первой части эта тональность вначале словно «замаскирована» до мажором). Отметим попутно, что прием смещения второй половины темы (или ее второго проведения) в параллельную тональность стал здесь неким типовым, обязательным приемом; это несколько обедняет тональное развитие, несмотря на все мастерство, с которым композитор пользуется средствами ладовой окраски тем.

Лирическая тема первой части служит основой для коды финала. Она приобретает в финале массивную аккордовую звучность и, увы, проигрывает от этого пышного наряда: утратив оттенок наивной простоты, она становится несколько грубоватой; обнажается ее элементарная гармоническая основа. В такой завершающей теме, очевидно, мог бы заключаться некий итог содержания, изложенного во всех трех частях концерта. Если она не стала качественно новой и более значительной, чем была, то невольно напрашивается вывод, что музыкальная драматургия концерта не дала к этому достаточных предпосылок. Видимо, «герою» концерта не пришлось перенести ни одного испытания и он остался тем же, каким был, — существом, беспечно взирающим на мир.

Но таков ли в действительности юный герой нашей современности? Можно ли сказать, что композитор сумел в своем произведении, в его сюжете и образах раскрыть типические, жизненно характерные черты облика молодого человека нашего времени? К сожалению, на этот вопрос мы не можем ответить утвердительно, ибо в концерте Д. Кабалевского эти черты показаны неполно, односторонне.

Несомненно, фортепианный концерт Кабалевского обладает многими достоинствами. Это мастерски написанное, мелодически привлекательное сочинение, цельное в смысле формы, прозрачное по фактуре, вполне доступной юным пианистам. И в то же время этот концерт — один из примеров бесконфликтности в музыкальном творчестве. Мы говорим — один из примеров, ибо этот недостаток свойственен и некоторым другим произведениям данного рода, в частности юношескому фортепианному концерту Ю. Левитина. Аналогичные тенденции проявляются и в некоторых сюитах, симфониеттах и других сочинениях, так или иначе связанных с темой юности. Общим признаком принадлежности к «музыке для юношества» становятся, как это ни странно, отказ от жизненно глубокого драматургического решения больших проблем, облегченное, бесконфликтное раскрытие образов.

Оправдана ли подобная тенденция спецификой искусства для нашего юношества, и нужно ли такое приукрашенно-идиллическое отображение действительности?

Думается, что композиторы, избравшие этот путь, исходят из неправильного, обедненного представления о художественном восприятии юных слушателей либо, сознательно ограничивая себя, пытаются найти «облегченное» решение большой творческой задачи. Наша молодежь необычайно ярко и остро воспринимает все

впечатления жизни — для нее все ново, все важно! Она серьезна и жизнерадостна, но все абстрактное, риторическое ей чуждо; мир открывается в реальных, простых, конкретных образах, которые по-своему обобщаются в сознании молодежи. Глубоко ошибается тот художник, который думает, что наш юный слушатель чувствует и мыслит «играя», т. е. легко скользя по поверхности явлений жизни. Почему, например, любимым литературным жанром для детей всегда была сказка? Да потому, что сказка говорит живыми, знакомыми образами, непосредственно воздействующими на чувство и воображение, и вместе с тем всегда содержит большое в малом, раскрывая простыми понятиями серьезный этический жизненный смысл.

Юношеству свойственно живое, действенное и пытливое отношение к окружающему миру. Поэтому в книге, в пьесе, в опере, в картине юного читателя, зрителя, слушателя привлекает герой, наделенный благородством, мужеством, энергией, смело преодолевающий сложные препятствия во имя торжества добра и справедливости. Чем труднее эти препятствия, чем острее столкновение с враждебными силами, тем более привлекателен любимый герой, борющийся за свободу и счастье своего народа и побеждающий врагов хотя бы ценой своей жизни. Может ли увлечь наших ребят герой, который ни с кем и ни с чем не борется, судьба которого не вызывает настоящего волнения?

А ведь именно таков «герой» юношеского концерта Кабалевского; некоторые его черты заметно проступали и в предыдущих концертах Кабалевского, но здесь они повторены в обнаженном и даже упрощенном виде. Возникает вопрос — нет ли в самой этой «повторности» признака некоторой художественной пассивности, странной у такого большого, умного и взыскательного художника, как Кабалевский? Создается впечатление, что композитором найдена некая удобная форма, которая применяется в ряде произведений без идейного обогащения, жизненного развития.

Вопрос о типическом, о конфликтной драматургии, о необходимости глубоко отображать в художественном произведении большие жизненные проблемы и столкновения требует серьезного творческого решения во всех видах и жанрах музыкального искусства.

Не уходят ли от решения этого вопроса некоторые авторы крупных музыкальных произведений для нашего юношества?

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Выполнить долг перед народом 3

- О воспитании молодых музыковедов 7

- На страже мира и труда (Песни Советской армии) 14

- Покончить с невниманием к народному творчеству 18

- Русские классики о реализме 22

- «Песнь труда и борьбы» 38

- Образ нашей юности 42

- «Семь красавиц» 47

- «Два берега» 55

- Трио Александра Шаверзашвили 58

- Народные хоры М. Бурханова 62

- Творческие планы 65

- Русская революционная песня 67

- Старая солдатская песня 73

- Глинка и Балакирев 79

- «Галька» в постановке Польского театра 90

- Новая постановка «Гаянэ» 93

- Новые успехи советской скрипичной школы 98

- Исполнитель и звукозапись 100

- На концерте Е. Мравинского 104

- Вечера немецкой музыки 105

- Выступления дирижера Г. Бонгарца 106

- Венгерская пианистка 107

- Камерный концерт 107

- Концерт Генриха Нейгауза 108

- Вечер песни 108

- Хроника концертной жизни 109

- Вопросы музыки в газете «Уральский рабочий» 111

- Газета Большого театра 112

- По страницам газет 115

- Ученый, музыкант, борец 117

- Музыкальная жизнь Италии 119

- В музыкальных журналах 121

- Зарубежная хроника 123

- Хроника 124