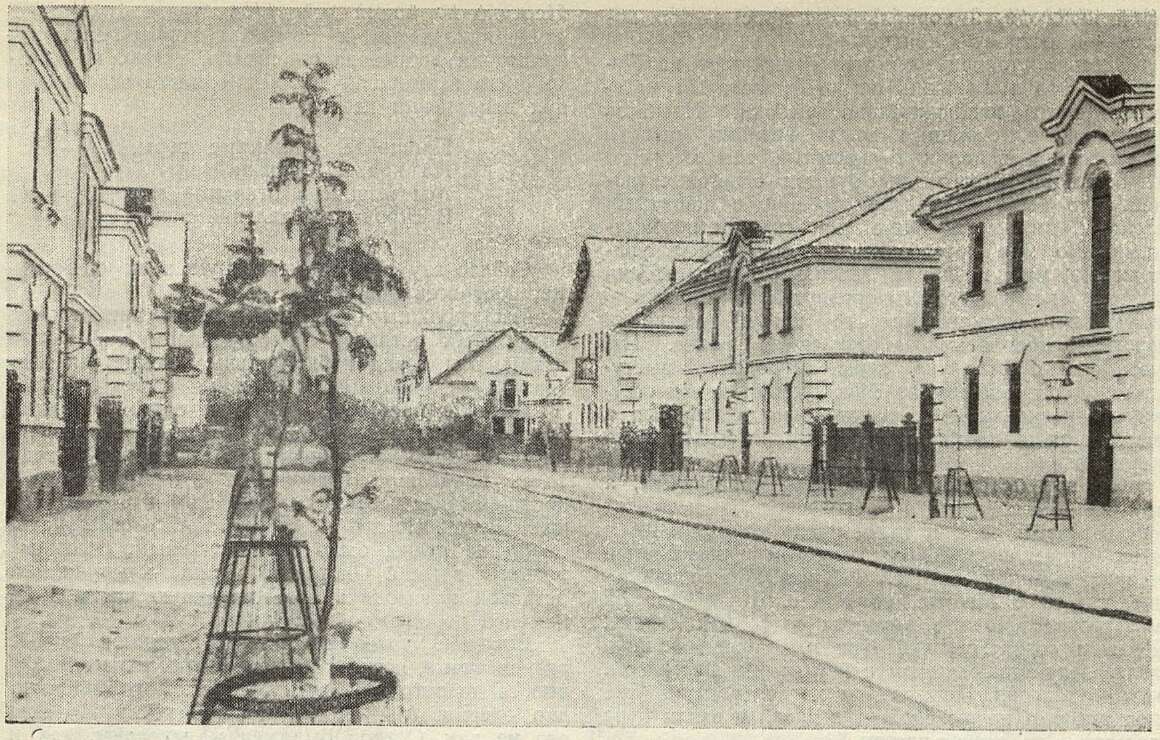

Общий вид нового квартала в г. Комсомольске-на-Амуре

ва, готовить растущие силы для чрезвычайно нужной и благодарной работы на местах. Надо понять, что отсутствие таких сил не только тормозит развитие массового самодеятельного искусства, но подчас наносит прямой ущерб юным дарованиям. Нет нужды доказывать, как много значит для начинающего певца правильная постановка голоса, дыхания. Этому надо учить, а учить подчас некому, и были случаи, когда я с грустью убеждался, что первоклассные природные данные пропадали.

Хочется думать, что эти строчки дойдут до товарищей, обязанных заботиться о развитии народного творчества.

Перейду к дальнейшим этапам поездки. Мой путь лежал на Сахалин. Это было долгое, трудное, но и очень увлекательное путешествие.

Надо было спешить, чтобы поспеть на остров ко Дню Сталинской Конституции. В Хабаровске я пересел с поезда на самолет. Машина взмыла ввысь, а через 10 минут под нами расстилался необъятный таежный океан. В нем — ни проталинки, ни дороги. Сплошная дремучая тайга и сопки. Дальше — бурные воды Татарского пролива и, наконец, — скалистые сопки Южного Сахалина.

Прошло всего полтора года с тех пор, как эта территория снова стала нашей. Грустные следы оставили здесь десятилетия владычества пресловутой «империи восходящего солнца». Громадный город Южно-Сахалинск это, сплошной хаос из дощатых и фанерных строений. Во всем городе — ни одного каменного дома. Мы приняли было стены местного музея за каменные, но и они оказались сделанными из какого-то рыхлого «эрзаца».

Южно-Сахалинск издали производил впечатление леса, по которому прошел пожар. Словно из-под земли торчали оголенные черные стволы. При ближайшем рассмотрении они оказались множеством дымовых труб, торчавших из крыш бесчисленных хибарок. Рассказывают, что зимою здесь жизнь замирала. Сил человека хватало лишь на то, чтобы как-то пробить тропку в снежных заносах и добыть себе еды и топлива.

Год с небольшим, прошедший к тому времени со дня прихода советских людей на Южный Сахалин, не прошел даром. Город словно нарождался вновь. Я встретил здесь инженеров, строителей, металлистов. Они рыли шурфы, делали геодезические съемки, уверенно намечая контуры нового Южно-Сахалинска. Несколько месяцев довелось мне прожить на острове. Его города, поселки, промыслы росли и мужали на глазах. Животворная сила социализма проникала во все поры жизни.

Начало нового, 1947 года мы встретили на борту тихоокеанского корабля. Я находился на великолепном судне, мощном, быстроходном, способном противостоять всем превратностям коварного океана.

Мы вышли из бухты Корсакова ярким голубым утром, какие часто выпадают на Дальнем Востоке. Много позже штурман подарил мне схему нашего рейса. Вот Охотское море, его мы прошли сквозь льды. Первой нашей пристанью должен был быть остров Итуруп, но там бушевал жестокий шторм, и мы ушли на запад, в сторону острова Кунашири. Но и тут свирепство-

вала непогода, и корабль взял курс на юго-восток — к острову Сибицу.

Здесь состоялся мой первый концерт на Курилах. Это маленький островок, который населяют почти исключительно рыбаки. Насквозь просоленные, овеянные всеми ветрами, рыбаки и их семьи заполнили скромный зал местного клуба, построенного уже руками советских людей. Это было временное строение с дощатыми стенами, низким потолком, крохотными подмостками. Но мне хотелось, чтобы слушатели увидели во мне посланца Москвы. Я подготовил лучшие номера своего репертуара, тщательно выутюжил слежавшийся во время плавания фрак. Оставалось позаботиться о рояле. Но, увы, его не было на этом острове. Я выступал под аккомпанемент фисгармонии и недостатки его несколько глуховатого тона постарался в меру сил восполнить собственными голосовыми данными.

Но вот исчерпана обещанная программа, а публика и не собирается расходиться. Люди просят спеть еще и еще, и невозможно отказать им в этой понятной просьбе. А потом завязывается непринужденная беседа. Рыбаки хотят побольше узнать о Москве, об Урале, о Сибири. Их интересует всё, что делается в родной стране. Должен сознаться, что мою импровизированную агитбеседу они слушали с неменьшим интересом, чем мои песни. Пришли мы на этот остров уже под вечер, а ночью снялись с якоря и взяли курс дальше — на северо-восток.

До следующей пристани еще далеко, и я воспользуюсь этим временем, чтобы рассказать о моих друзьях из команды.

Прежде всего — это командир судна. Переход был трудный, бурный. Судно шло при многобалльных штормах, сквозь густые туманы и жестокую пургу. Но я ни разу не видел этого волевого, требовательного командира взволнованным, встревоженным. Он был всегда удивительно спокоен и притом особенно спокоен в самые напряженные ответственные минуты.

Вспоминаю старшего помощника капитана — Александра Петровича, человека богатырского роста и могучего сложения. Казалось, что ему мал корабль — до того узки и низки были для него трапы, лесенки, двери кают. Щедро одаренный мужеством, морской сметкой, решимостью, он удивлял меня своей поразительной жизнерадостностью и подвижностью, которая так не вязалась с его «габаритами». Мне приходилось встречать Александра Петровича днем и глубокой ночью, на трудных вахтах, и я ни разу не видел его лица без широкой и доброй улыбки.

Запомнились матросы, корабельный кок и радист, искусный штурман, мастерству которого мы во многом обязаны благополучным плаванием. Судьба свела их на этом судне — людей со всех уголков нашей необъятной прекрасной страны. Но всё они оказались членами одной семьи. Здесь я по-настоящему понял и оценил морскую жизнь и морскую дружбу.

Надо ли говорить, что для меня наше судно было не просто средством передвижения. В течение всех 28 суток перехода оно служило эстрадой какого-то бесконечного концерта. Я пел на палубе, в кают-компании, в матросском кубрике. Мы редко назначали час начала концерта и еще реже — его конца. Я пел экипажу столько, сколько хотели мои слушатели и позволяли мои силы. Нередко во время концертов сквозь аккомпанемент аккордеона я различал хоровое пение — аудитория подпевала мне: тихо, робко, но чрезвычайно гармонично. Особенно часто это бывало при исполнении песни:

Прощайте, скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет.

Мы вышли в открытое море,

В суровый и дальний поход.

Сейчас эту песню, рожденную в море Баренца, поет весь наш флот.

Мы должны были побывать в прибрежных водах всех островов и островков Курильской гряды. Мы везли избирательные бюллетени и литературу к выборам в Верховный Совет РСФСР.

В начале наш путь лежал к острову Мацуа. Это название незадолго до того обошло советскую и зарубежную печать. В конце 1946 года здесь произошло извержение вулкана. Потоки кипящей лавы устремились, правда, в сторону Тихого океана. Но всё же стихия дала о себе знать: смещение почвы было очень сильным, огромные водяные валы с Охотского моря хлынули на островок и затопили его низменную часть. Всех жителей до единого вывезли на судах.

Довольно долго об острове ходили самые разноречивые, порой даже фантастические слухи — вплоть до того, что весь Мацуа... погрузился на дно океана! Мы смогли воочию убедиться, что это не так. Остров был цел и невредим, как и его население.

Пришвартоваться к скалистым берегам при сильной волне — трудное дело. Две попытки пробиться к острову на шлюпке оказались безуспешными. Капитан решил сделать третью попытку.

— На худой конец, — сказал он, — выбросим на берег тюки с литературой и отойдем в море.

В состав небольшого «экипажа» шлюпки удалось попасть и мне. На этот раз нам повезло. Мокрые, продрогшие, мы все же добрались до острова и ступили на его берег. И сразу же посыпались бесконечные расспросы о «Большой земле», о том, как живет и трудится Советская страна. Тут же состоялся импровизированный концерт. Петь пришлось, конечно, без аккомпанемента. Но я пел с большой охотой.

Условия плавания и дальше не баловали команду. Мы находились на стыке трех огромных водных бассейнов — Тихого океана.

Охотского и Японского морей. На этом месте не прекращаются ветры, вихри, встречные воздушные течения. Но всё же мы благополучно достигли Парамушири — самого северного острова Курильской гряды.

Вот и Северо-Курильск. Трудно сказать, каким он был прежде, но черты нового проступали в его облике явственно и зримо. Нам показали вновь построенный стадион, гимнастический зал, рыбокомбинат. Выступал я на этот раз в настоящем клубе, правда, временном — с низким потолком и стенами, наполовину уходившими в землю. Зрительный зал не мог вместить и половины всех желавших побывать на концерте, и выступать пришлось дважды за вечер. Тем более, что времени было в обрез — корабль стоял на рейде и ждал возвращения нашей шлюпки. Впереди было еще много мест, где с нетерпением ждали нашего прихода.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Достойно воспеть величие Сталинской эпохи! 5

- За действенную большевистскую критику, за боевой музыкальный журнал! 9

- Песня — голос сердца китайского народа 15

- Письмо из Китая Союзу советских композиторов 23

- Победа Китая 25

- Литовская музыка на подъеме 27

- Музыка Советской Латвии 34

- Заметки об эстонской музыке 40

- О русской народной песенной классике 47

- Рождение нового 54

- Ответ музыковеду В. Виноградову 59

- Песни и припевки московских рабочих 63

- Далеко на Востоке 69

- Советская белорусская народная песня 75

- Выдающийся деятель узбекской музыкальной культуры 78

- Певец новой жизни 81

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 84

- Концерт болгарских артистов 92

- Концерт Карло Цекки 93

- Самодеятельные хоры и народные оркестры Калининской области 96

- По страницам печати 99

- Хроника 105

- В несколько строк 110

- Нерушимая дружба 112

- Нотография и библиография 117