Очерки музыкального быта Сормова

(Очерк второй)

В. Коллар

В 90-е годы прошлого века борьба рабочего класса принимает организованные формы. В 1891 году в Сормове возникают первые рабочие марксистские кружки. В 1893 и 1894 годах в Нижний-Новгород приезжал В. И. Ленин, пребывание которого оказало большое влияние на революционную деятельность нижегородского пролетариата. Одно из крупнейших предприятий царской России — Сормовский завод — становится мощным очагом революционной борьбы. В рабочую среду стремительно проникают и стихийно распространяются пролетарские революционные песни.

В донесении сормовских жандармов, относящемся к 1897 году, говорится: «Более всех собирается молодежь по квартирам, где напевает какие-то необыкновенные песни...». Эти песни: «Интернационал», гимн народовольцев — «Смело, друзья», «Варшавянка», «Замучен тяжелой неволей», «Смело, товарищи, в ногу» и другие исполнялись на собраниях, нелегальных сходках, митингах, маевках. Эти песни являлись могучим средством пропаганды революционных идей. Их исполнение, проникнутое глубоким искренним чувством и в то же время сдержанностью и суровостью, поднимало дух рабочих-слушателей.

Великий пролетарский писатель А. М. Горький в своей повести «Мать» правдиво изобразил рабочий быт Сормова на рубеже XX века. Мы находим здесь страницы, посвященные проникновению пролетарской революционной песни в рабочую среду:

«Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но не веселые и не обычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковные. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила... За словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слово своей силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли».

1 мая 1902 года в Сормове пролетарская революционная песня зазвучала во всю свою мощь уже на массовой политической демонстрации рабочих. Петр Андреевич Заломов, сыгравший огромную роль в революционном движении Сормова, вспоминает:

«1 мая мы, партийцы, на работу не пошли, хотя с самого утра шел дождь и демонстрация, согласно постановлению общего собрания, должна была быть перенесена на первое же воскресенье. Собрались у Александра Сорокина человек 10 с гуслями, гитарами, мандолинами. То играли, то беседовали.

С обеда погода стала улучшаться. Стали поступать сведения, что на главной улице собираются рабочие, женщины, детвора. Мы решили провести демонстрацию немедленно. Моя квартира была близко — я отнес гитару домой и сказал своей сестре, чтобы она все прибрала, что я иду на демонстрацию и могу быть арестован или убит.

На главной улице народу было тысяч до пяти. Быстро стали собираться партийцы. Собралась группа человек в двести. С пением революционных песен, с криком «Долой царя!», «Долой самодержавие!» мы три раза прошли запруженную рабочими часть улицы. Когда мы возвратились к исходному пункту, то получено было известие, что солдаты идут к заводу.

Прибытие солдат сильно улучшало положение, так как давало возможность сильнее ударить по сознанию рабочих масс. Я решил со знаменем в руках один пойти на солдат, чтобы они подняли меня на штыки на глазах всей рабочей массы, считая, что это произведет гораздо более сильное впечатление, чем мое повешение где-то в застенке. Мы пошли по направлению к Дарьинской проходной. Пели «Варшавянку», а перед самым столкновением с солдатами «Вы жертвою пали».

Мы шли по живому коридору среди сплошной толпы, заполнявшей обе стороны очень широкой улицы. Наше пение попрежнему сопровождалось криками «Долой царя!», «Долой самодержавие!».

Мы стали уже близко подходить к ручью, который, разлившись от дождя, пересекал улицу, и в этот момент раздался барабанный бой и из переулка вышла рота солдат в полном боевом снаряжении, с патронными сумками.

Мы шли и пели, мы были в центре внимания рабочих масс. Расстояние между нами и солдатами быстро уменьшалось. Мы шли и пели. Вот офицер громко скомандовал: «Ружья на руку! Бегом, марш!».

Мы уже дошли до ручья, — солдаты со штыками наперевес ринулись на нас. Демонстранты, как было условлено, слились с толпой и скрылись в ней. Осталась небольшая кучка. Митя Павлов

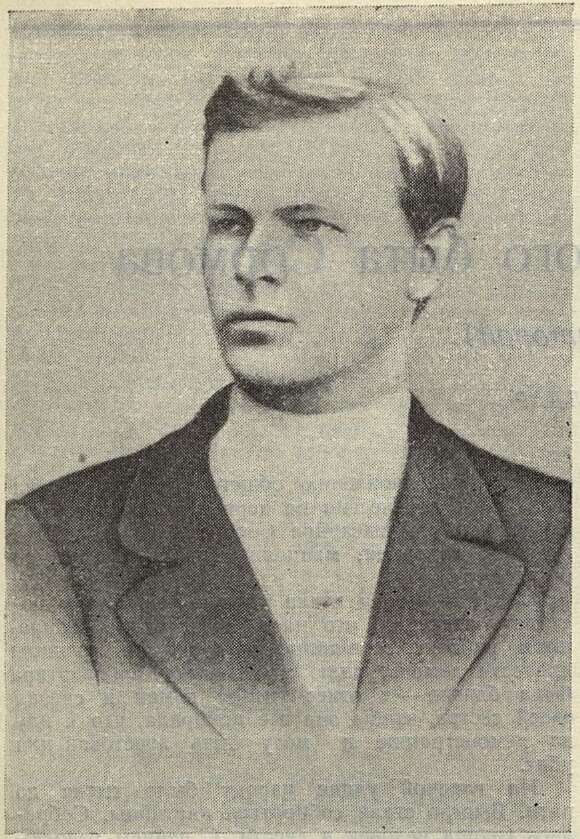

А. В. Розанов — руководитель хоров сормовских рабочих

потянул мое знамя к земле. С криком: «Я не трус!», с силой вырвав знамя, я высоко поднял его кверху. Одновременно исчезли последние товарищи в толпе, и я прыгнул через разлившийся ручей. И уже один, без товарищей, с восторгом пошел на несущиеся штыки...» (цитируется с сокращениями из воспоминаний П. А. Заломова).

В годы бурного революционного подъема 1902–1905 годов с особой силой проявляется роль песни, как средства революционной агитации и пропаганды. Рабочий-музыкант Сормова является активным революционным деятелем.

Летом 1904 и 1905 годов певцы-рабочие нередко собирались в лодках у берега, своим дружным пением привлекали внимание молодежи и тут же организовывали импровизированные митинги с выступлениями ораторов. Иногда скапливалось огромное количество лодок с молодежью, представлявшей собою единый хор. Инициатором и дирижером таких «спевок» почти неизменно был Александр Васильевич Розанов — молодой сормовский рабочий, страстный любитель пения, активный революционер, член боевой дружины во время декабрьского восстания 1905 года в Сормове. Хором пели песни: «Вниз по Волге-реке», «Утес Стеньки Разина», «Слезами залит мир безбрежный». «Замучен тяжелой неволей», «Дубинушка», «Далеко, далеко степь за Волгу ушла», «Эх, ты, доля, моя доля» и другие. Полиция ничего не могла поделать с «нарушителями порядка». Высылавшийся полицейский баркас рассеивал скопище лодок, безрезультатно ловя уплывавших «крамольников».

Однажды (29 апреля 1905 года) подобная хоровая спевка закончилась тем, что высадившаяся с лодок молодежь вместе с присоединившейся к ней толпой организовала мощную демонстрацию, с пением революционных песен выйдя на главную улицу Сормова.

А в домах, на вечеринках, собираясь небольшими группами, молодежь конспирировала свою революционную работу хоровыми спевками и игрой на музыкальных инструментах. Среди старинных народных волжских песен, исполнявшихся на этих сходках, часто рождались новые, злободневные по своему содержанию, напеваемые на несложный мотив под гармошку.

Еще в конце 90-х годов предпринимались неоднократные попытки организации рабочего клуба на Сормовском заводе. Однако попытки эти ни к чему не привели: вместо клуба была построена большая столовая для рабочих, вмещающая до 1000 человек. Под строжайшим надзором властей в этой столовой изредка проводились «культурно-просветительные» мероприятия для рабочих, главным образом беседы-проповеди на религиозные темы, иногда устраивались благотворительные спектакли и вечера, где выступал церковный хор с исполнением русских песен. А когда в 1905 году рабочие Сормова использовали это помещение для проведения митингов и собраний, то при подавлении декабрьского восстания 1905 года полиция сожгла столовую, как место опасной крамолы. На этом и закончились «заботы» властей о культурно-просветительной работе среди сормовских рабочих. Между тем уже давно существовало на территории завода так называемое «Общественное собрание», которое было предназначено для обслуживания исключительно верхушки заводской администрации. Впрочем, основным времяпрепровождением в этом «Общественном собрании» была игра в карты, и никаких других следов его «деятельности» не осталось. В 1904 году было открыто второе «Общественное собрание» для служащих завода. Но и сюда широким слоям рабочего населения Сормова доступ был закрыт. Зато число трактиров в Сормове достигло чуть ли не двух десятков.

Наступившие после 1905 года реакция и экономический кризис тяжело отозвались на жизни и быте рабочего класса Сормова. На заводе было сильно сокращено количество рабочих. Царская цензура преследовала всякие проявления революционно-демократической деятельности. Революционеры перешли на нелегальное положение.

Однако и в это тяжелое время музыка остается в среде рабочих одним из действенных средств политической агитации. Используя легальные тексты и сюжеты о разбойниках, легендарных героях, певцы пробуждали в народе сознание силы и мощи, непокорности господствующему режиму, необходимости продолжения борьбы за правое дело. Вот одна из разбойничьих песен, часто исполнявшаяся А. В. Розановым в ту пору. Песня эта была заимствована от певцов, выступавших на Нижегородской ярмарке:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Неотложные задачи советской музыки 5

- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11

- Театр, отстающий от требований жизни 20

- Новый пушкинский балет 28

- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37

- Против невнимания к запросам масс 42

- За отличную советскую музыку быта 43

- Передаем легкую музыку 45

- Когда же появится оркестротека? 49

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50

- Иоганн Штраус 54

- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60

- Киргизия — страна песен 62

- Белорусский народный оркестр 67

- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71

- Полновский колхозный хор 76

- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78

- Галина Баринова 80

- О детском хоровом пении 83

- Энтузиаст русских народных оркестров 87

- Молодые скрипачи 89

- «Садко» на сцене Большого театра 92

- Два «Садко» (1901−1949) 99

- Пушкинский спектакль в оперетте 100

- Новые оперы свердловских композиторов 101

- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103

- По страницам печати 106

- Хроника 111

- В несколько строк 115