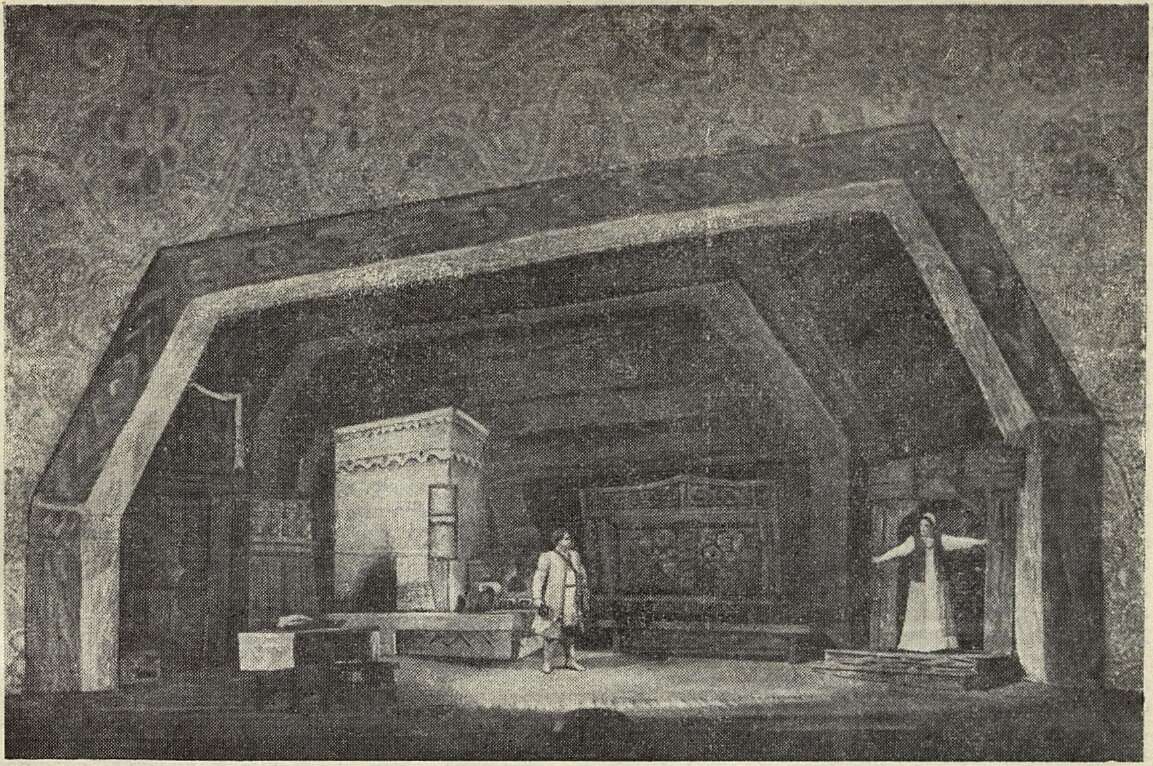

В. Давыдова — Любава и Г. Нэлепп — Садко ( 3-я картина). Большой театр, 1949

Фото С. Мишина

мику, пересмотреть темпы, и от мнимой статичности ничего не осталось.

Уже первая картина предстает в новом качестве: она захватывает своей темпераментностью, динамичностью сцены новгородского пира. И достигнуто это не только оживлением темпа, за что корили дирижера некоторые чрезмерно усердные поклонники «традиции», но и более активной манерой интонирования. Здесь пример подлинно новаторского подхода к раскрытию образов классического оперного наследства. Пускай местами дирижер позволяет некоторые динамические излишества, — их можно устранить, и они, действительно, постепенно устраняются. Но эти мелочи не могут ослабить общего впечатления. Все намерения дирижера чутко выполняются великолепным оркестром, еще раз блеснувшим мастерством своих артистов.

То же следует сказать и о хоре, которому в партитуре «Садко» отведено важнейшее место. Хоровые сцены первой, четвертой и седьмой картин принадлежат к лучшим страницам всей оперы, без которых невозможно представить себе ее сценическое воплощение. От хора в очень многом зависит весь успех постановки «Садко», к хору предъявляются здесь громадные требования. Хоровой коллектив, руководимый главным хормейстером театра М. Шориным, эти требования выполнил.

Прежде всего надо подчеркнуть высокое качество хорового звучания, стройность ансамбля, ясность и четкость дикции. Все эти превосходно выработанные качества не являются, однако, самоцелью, но служат для выявления общего замысла спектакля. И хор, так же как и оркестр, приобрел новую динамику, и у него (быть может, даже ярче, чем в оркестре) проявилось это новое качество интонирования былинного эпоса.

Это уже не традиционный оперный хор, не лишенная индивидуальности масса. Здесь, наоборот, есть насыщенность сценическим действием, находящим опору в динамике музыкальных образов. В этом тесном слиянии сценических и музыкальных образов залог успеха работы режиссера Б. Покровкжого, создавшего яркий, волнующий и подлинно музыкальный спектакль.

Удача новой постановки «Садко» объясняется и удачным подбором исполнителей. На долю исполнителей главных партий падает очень сложная и ответственная задача: не только овладеть своеобразием интонационного строя Римского-Корсакова, но и найти правильное взаимоотношение с поющей хоровой массой. Без этого опера превратилась бы в чередование мало связанных друг с другом хоровых и сольных эпизодов, в то время как именно в их неразрывности и заключается один из важнейших драматургических принципов композитора.

Прежде всего надо выделить Г. Нэлеппа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть спектакля. Садко в его исполнении не сусальный «добрый молодец», которого нередко приходилось видеть на оперных сценах. Нет, это активный борец за свои идеи, идущий против косных новгородских купцов н смело вступающий в единоборство с морской стихией. Это настоящий рус-

ский человек, наделенный сметкой, талантом, предприимчивостью. Не для личной выгоды и обогащения, а для процветания родного города вырывает он у природы ее богатства. Этому прекрасному в своей мужественной силе образу веришь с первого же появления Садко-Нэлеппа. Во всей партии Нэлепп последовательно проводит линию борьбы нового со старым, передового с отжившим, что придает его исполнению особую значительность.

Свободно льющийся, ровный во всех регистрах голос позволяет певцу успешно преодолеть все трудности партии Садко, отличающейся, как известно, высокой тесситурой, требующей хорошо выработанного широкого дыхания. К этому надо прибавить трудности былинного интонирования. В заслугу певцу следует поставить то, что условно-былинный «распев» превращается у него в выразительную речь: от архаичности не остается и следа.

Хороший, выразительный и правдивый образ создает и Н. Ханаев. И его Садко привлекает жизненностью воплощения лучших черт народного характера, открытостью и душевной ширью. Однако в вокальном отношении не все удается артисту. Ощущение некоторой напряженности не покидает слушателя, особенно в эпизодах, где длительно преобладает высокая тесситура.

Волхову поют артистки Е. Шуйская и Н. Шпиллер. Первая из них очеловечивает образ морской царевны, приобретающий черты простой, любящей русской девушки. Отсюда и простота интонации, и задушевность, и теплота звучания. Вместе с тем исполнение Шуйской отличается высокой поэтичностью. Шпиллер ближе к сказочному образу Римского-Корсакова. Ее образ несколько холоднее, в нем больше царственности, сильнее подчеркнут контраст фантастического и реального.

Ярко-драматический образ Любавы создан В. Давыдовой. Ее Любава — преданная жена, если и не могущая во всем понять и разделить стремления мужа, то во всяком случае готовая к тому, чтобы разделить его судьбу, как бы она ни обернулась. Созданный Давыдовой образ принадлежит к числу лучших созданных ею музыкально-сценических образов русских женщин.

Трудную партию Нежаты исполняют артистки Б. Златогорова, Е. Антонова и Е. Вербицкая. Они справляются с вокальной и драматической стороной партии, но, к сожалению, недостаточно ясно доносят слово, особенно важное в устах Нежаты.

Особо следует сказать об исполнителях партий иноземных торговых гостей. Уже говорилось о той эволюции, которую претерпели эти образы в новой постановке, о том новом акценте, который был сделан театром: выступление гостей с их песнями потеряло характер вставного номера, стало органической, необходимой частью оперы-былины.

Варяжский гость в исполнении М. Рейзена — крупная артистическая удача артиста. Свободно, мощно звучит голос певца, импозантна, внушительна его фигура. Это один из самых ярких моментов всего спектакля.

Веденецкий гость нашел талантливых исполнителей в лице А. Иванова и П. Лисициана.

На большой высоте стоит исполнение партии Индийского гостя И. Козловским и А. Орфеновым.

Великолепно поставлены танцы балетмейстером Л. Лавровским. И здесь надо отметить не только богатство выдумки, не только мастерство исполнителей, но и поиски нового, стремление отойти от установившегося балетного штампа.

Пример — танцы подружек Волховы. Здесь постановщика увлекла не бесплотная фантастика, лишенная определенности жанра и национального колорита. Танцы подружек Волховы приобрели черты русской хороводной пляски. И как они от этого выиграли, с каким живым интересом смотрится эта поэтичная хореографическая сцена!

Высокой оценки заслуживает работа художника Ф. Федоровского. Не в первый раз он обращается к оформлению шедевра Римского-Корсакова и каждый раз совершенствует, отшлифовывает свой замысел. В новой постановке замечательны картины природы и прежде всего привольной морской шири.

Хороши и его картины русской природы во 2-й и 7-й картинах, в которых с особенным блеском развернулся декоративный талант Федоровского и где им создана торжественно величавая картина древнего Новгорода. Декорации Федоровского сливаются со всеми деталями общего замысла спектакля.

Нельзя не упомянуть о превосходной работе постановочной части и рабочих сцены. Это они обеспечили полную слаженность спектакля, быструю смену декораций, осуществление смелых красочных эффектов, задуманных художником и режиссером.

«Садко», как и «Борис Годунов», является значительнейшей постановкой Большого театра Союза ССР, установившей своеобразные эталоны художественного качества оперных спектаклей. Дальнейшие постановки не могут быть ниже этого уровня.

В постановке «Садко» наметилось правильное соотношение вокального и сценического начала — гармоническое сочетание этих элементов при первенствующем значении музыки. Опера при этом остается оперой и никогда не превращается в омузыкаленную драму, как это было в некоторых спектаклях недавнего прошлого. Реалистическая разработка всех деталей спектакля, всех образов и характеров неизменно сочетается с верностью раскрытия композиторского замысла, всецело исходит от него. Здесь нет разделения на первостепенное и второстепенное, — все важно, все отшлифовывается до последних мелких черточек, из сочетания которых создается правдивая, художественно-законченная картина.

«Садко» — еще один шаг вперед к выполнению одной из важнейших задач, стоящих перед Большим театром, — возобновлению в своем репертуаре лучших произведений мировой и в первую очередь русской оперной классики. Спектакли «Садко», «Борис Годунов», «Мазепа», осуществленные в прошлом сезоне, спектакли «Хованщина», «Сказание о граде Китеже» и другие, намеченные к осуществлению в будущем, — все это этапы широко разработанного плана возрождения русской оперной классики на сцене лучшего оперного театра страны. Выполнению этой задачи коллектив театра отдает много сил, много творческого увлечения, видя в ней свой патриотический долг. Опыт работы над «Садко», несомненно, поможет театру в разрешении поставленных перед ним задач.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Неотложные задачи советской музыки 5

- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11

- Театр, отстающий от требований жизни 20

- Новый пушкинский балет 28

- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37

- Против невнимания к запросам масс 42

- За отличную советскую музыку быта 43

- Передаем легкую музыку 45

- Когда же появится оркестротека? 49

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50

- Иоганн Штраус 54

- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60

- Киргизия — страна песен 62

- Белорусский народный оркестр 67

- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71

- Полновский колхозный хор 76

- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78

- Галина Баринова 80

- О детском хоровом пении 83

- Энтузиаст русских народных оркестров 87

- Молодые скрипачи 89

- «Садко» на сцене Большого театра 92

- Два «Садко» (1901−1949) 99

- Пушкинский спектакль в оперетте 100

- Новые оперы свердловских композиторов 101

- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103

- По страницам печати 106

- Хроника 111

- В несколько строк 115