театре Ф. И. Шаляпина энтузиасты-певцы обращались за помощью к А. М. Горькому. Последний писал записочки Шаляпину с просьбой «как-нибудь устроить в театр рабочих-сормовичей», и счастливцы попадали с артистом прямо за кулисы, где, затаив дыхание, следили за игрой гениального мастера.

Заметный рост сормовских музыкально-самодеятельных кружков во втором десятилетии нашего века все же охватывал сравнительно ничтожное количество участников. Профессиональная музыка была почти недоступна широким рабочим массам. Не было в Сормове и профессионалов-музыкантов, за исключением церковных регентов.

И только песня в хоровом, сольном и ансамблевом исполнении под незамысловатый аккомпанемент гитары, гармошки или просто без сопровождения оставалась главной формой музыкального искусства, доступной всему народу. Зато здесь ярко проявилось мастерство талантливых народных музыкантов, находивших внимательных слушателей в кругу сормовских рабочих.

В хоровое или сольное пение всегда вкладывалось столько непосредственного, сильного и глубокого чувства, темперамента и настроения, что даже самая простая мелодия надолго западала в сердце слушателя.

Вместе с печальной, суровой песней угнетенного народа, вместе с призывной и боевой революционной мелодией, или могучим раздольным волжским напевом, в Сормове звучала и лирическая народная песня. Вот образцы лирических песен, имевших широкое распространение в быту Сормова:

Нотный пример

Ничто в поле не шелохнется,

Только грустный напев в поле слышится.

Только грустный напев в поле слышится —

Пастушок там напевал песню дивную;

Он во песне вспоминал свою милую:

«Разлюбила ты меня, черноокая,

Разлюбила, развела мать жестокая.

Я другую полюблю себе милую —

Сарафанчик ей куплю алый, бархатный,

А сережки подарю чиста золота»

Нотный пример

Пароходик-Пароход,

Не боится быстрых вод,

Он к бережку пристает,

Свисток народу подает.

(Припев)

Пароход Надежда — Вера

Против Сормова сгорела,

Нам не жалко парохода,

Жалко русского народа.

(Припев)

Пароход бежит парами

Жигулевскими горами,

Жигулевски горы круты;

Капитаны воры, плуты.

(Припев)

Эка Волга, как долга,

По ней желтые пески,

Мил уехал — не вернется,

Сколько горя и тоски.

(Припев)

Нотный пример

Я вечор в лужках гуляла,

Грусть хотела разогнать.

Долго, долго я ходила,

Погасал луч солнца-свет,

И цветочков находила,

Одного лишь нет, как нет.

Я пошла с душой угрюмой, —

Недалеко от ручья,

Увидав цветочек милый,

Вмиг его я сорвала.

И, сорвавши цветик милый,

Незабудочка-цветочек, —

Незабудочка-цветочек, —

Не забудь, мой друг, меня.

Таковы в общих чертах особенности сормовского музыкального быта предреволюционных лет. Из рабочих рядов выдвинулся ряд талантливых певцов и музыкантов, пользовавшихся широкой известностью, являвшихся носителями народных традиций. Песня звучала и в рабочих общежитиях, и на улице, и на маевке, и на демонстрациях. Она скрашивала жизнь, она призывала к борьбе, становилась огромной организующей силой.

С новой силой зазвучали революционные песни сормовских рабочих в дни Великой Октябрьской социалистической революции. С небывалым размахом развернулось массовое музыкальное движение, неузнаваемо изменился весь облик Сормова, в том числе и его музыкальный быт в послеоктябрьскую эпоху. Но это тема следующего, заключительного очерка.

Полновский колхозный хор

В. Беляевский

Хор полновских колхозниц, как называют его сами участницы, — не обычный самодеятельный коллектив из специально подобранных участников. Это коллектив, возникший в непосредственном бытовом общении. Деревенские супрядки и свадебные игры положили начало его деятельности.

По вечерам, особенно в зимнее время, женщины собирались на супрядки. Одни приходили прясть, другие петь, третьи слушать песни, а песни «игрались» тут «всякие, какие в голову попадут», — и протяжные, и плясовые, и шуточные, словом, все известные в этой местности.

Старшие песенницы запевали; девушки, что помоложе, прислушивались и потихоньку подтягивали. Некоторые из них, пристрастившись к пению и песням, уже не пропускали ни одной супрядки и становились полноправными участницами. Так возникло основное ядро хора.

Важную роль в творческом развитии хора сыграло его постоянное участие в свадебных играх. Обычно клетник (руководитель свадьбы) приглашал на свадьбу строго оговоренное число певиц. Поэтому на свадьбах участвовали только наиболее талантливые и спевшиеся хористки.

Не мало свадеб прошло с участием полновских певиц, а, стало быть, не мала и их певческая практика. Пение стало их «художественным ремеслом». «Поиграть» песни собирались и на посиделки, и на завалинку, как в воскресные и праздничные дни, так и в особо «погожие» будни. Пели помногу и подолгу: «Буде как заиграемся, то и до утра проверещим», — шутит их запевала Санакова.

Песня звучит у них везде и по сей день: «На поле идем, — песни играем, в перехват (в обеденный перерыв «пополудни»), — снова играем, поколь не помрем, играть будем...» — говорит самая старшая из участниц хора Анна Никитична Карпова.

В начале 30-х годов, в красном уголке колхоза стали устраиваться так называемые «Красные супрядки», и нынешние певицы хора были их первыми участниками. Здесь они распевали свои любимые песни, вспоминали забытые, разучивали новые, «пряли и пели, — пели и пряли». Сначала в колхозе, а затем в сельсовете и в районе культработники заметили, что «старушки» (как их ласково называют в местности) поют не так, как все, что их пение отличается от обычного и все чаще, а затем и наперебой стали приглашать их для выступлений в концертах. О хоре узнали в области. Частыми гостями в селе Полна стали начальник Псковского областного отдела по делам искусств К. Лебедев, один из руководящих работников. Облкультпросветотдела А. Золоцевская и другие.

Впоследствии хор неоднократно выступал на областных народных празднествах и смотрах. В 1947 году хор полновских колхозниц был направлен в Москву для участия во Всероссийском смотре сельской художественной самодеятельности. Здесь около месяца полновские певцы выступали

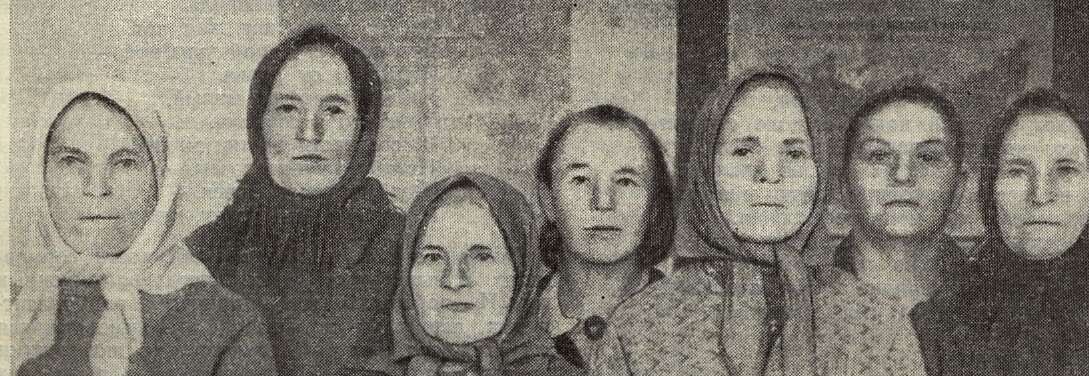

Группа ведущих певиц Полновского колхозного хора

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Неотложные задачи советской музыки 5

- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11

- Театр, отстающий от требований жизни 20

- Новый пушкинский балет 28

- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37

- Против невнимания к запросам масс 42

- За отличную советскую музыку быта 43

- Передаем легкую музыку 45

- Когда же появится оркестротека? 49

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50

- Иоганн Штраус 54

- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60

- Киргизия — страна песен 62

- Белорусский народный оркестр 67

- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71

- Полновский колхозный хор 76

- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78

- Галина Баринова 80

- О детском хоровом пении 83

- Энтузиаст русских народных оркестров 87

- Молодые скрипачи 89

- «Садко» на сцене Большого театра 92

- Два «Садко» (1901−1949) 99

- Пушкинский спектакль в оперетте 100

- Новые оперы свердловских композиторов 101

- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103

- По страницам печати 106

- Хроника 111

- В несколько строк 115